Écologie, musique et territoires

Penser l’empreinte territoriale du secteur musical à l’heure des bouleversements écologiques

Introduction

Les enjeux écologiques de la musique font l’objet d’une attention croissante de la part des différents acteurs et actrices du secteur. Depuis l’engagement de festivals au début des années 2000, les initiatives prenant en compte les questions environnementales se sont multipliées au tournant des années 2020. Mêlé à des injonctions institutionnelles à la « transition écologique », ce foisonnement fait de l’écologie un sujet de réflexion, de débat et d’action au sein de la filière. Pourtant, comme dans l’ensemble de la société, peu de changements fondamentaux ont lieu : la musique demeure dominée par les logiques du capitalisme mondialisé et du star-système qui participent activement aux dégradations environnementales et sociales contemporaines. Malgré tout, certains acteurs expérimentent d’autres manières de penser et de faire dans le secteur musical à l’heure des bouleversements écologiques. C’est le cas, par exemple, du festival La P’Art Belle et du groupe Aïla qui s’engagent dans une démarche écologique transversale autour des enjeux de sobriété, de post-croissance et de relation au vivant par l’art.

Dès lors, l’objectif de cet article est d’analyser ces initiatives alternatives en matière d’écologie dans le secteur musical, afin d’éclairer les manières d’opérer un changement radical de paradigme et de système de valeurs à la hauteur des enjeux posés par la situation écologique. Il s’agit d’interroger les modalités de déploiement de ces initiatives (acteurs impliqués, valeurs engagées, difficultés rencontrées, etc.), ainsi que leur empreinte territoriale[1], c’est-à-dire leur portée et leurs effets sur le territoire, particulièrement en matière de participation culturelle, de stimulation du lien social et de mutation écologique. Le territoire est ici considéré au sens géographique d’une portion d’espace telle qu’elle est pratiquée, représentée, appropriée par les différents acteurs qui la composent et la façonnent[2]. Il est ainsi autant sinon plus un espace vécu par celles et ceux qui l’habitent, aux échelles et aux contours mouvants, qu’un découpage administratif ou politique, qui fait toutefois référence pour les décideurs et décideuses publics et autres institutions.

Cet article est fondé sur une recherche empirique sur le thème de l’écologie et des territoires dans le secteur musical (voir encadré méthodologique). Il est structuré en trois parties. La première pose le contexte des enjeux écologiques dans la musique et éclaire l’insoutenabilité du modèle dominant des industries musicales. La seconde définit d’abord une proposition conceptuelle autour de la décroissance et de l’empreinte territoriale pour penser une sortie de ce modèle, avant de présenter deux initiatives concrètes expérimentant une approche écologique transversale. La troisième analyse, au prisme de leur empreinte territoriale, la contribution de ces initiatives à un changement de paradigme au profit d’alternatives écologiquement soutenables fondées sur la réduction des échelles et la valorisation de l’inscription territoriale des artistes et de la filière musicale.

| Encadré méthodologique Cet article s’appuie sur une recherche menée de 2021 à 2025, en collaboration avec la structure culturelle Trempo (projet ECOMUSIQ financé par l’Agence nationale de la recherche). L’enquête menée repose sur trois volets. Premièrement, une base de données caractérisant les initiatives écologiques dans la musique en France a été réalisée à partir d’un recensement en ligne et d’une veille professionnelle, permettant d’établir un état des lieux des formes d’engagement écologique dans le secteur (551 initiatives recensées). Deuxièmement, 69 entretiens semi-directifs ont été menés auprès d’une diversité de professionnelles et professionnels de la filière (artistes, tourneurs et tourneuses, directeurs et directrices de festivals ou lieux, producteurs et productrices, etc.) afin d’interroger leurs pratiques et projets artistiques, ainsi que la place qu’y occupent les enjeux écologiques. Troisièmement, deux cas d’étude, choisis pour leur engagement écologique revendiqué, ont été enquêtés de façon systémique : le festival La P’Art Belle (Morbihan) et le groupe Aïla (Gironde). Afin de saisir leurs réalités et leurs effets, ces cas ont été investigués par le biais de 28 entretiens semi-directifs avec les différentes parties prenantes (porteurs et porteuses de projets, partenaires, artistes programmés, bénévoles, publics), de l’observation in situ et de l’analyse de documents (billetterie, programmation, etc.). C’est l’analyse croisée de ces différents matériaux empiriques qui fonde l’argumentation de cet article. |

La musique face aux bouleversements écologiques

La musique dans le Capitalocène

Les bouleversements écologiques, à la fois majeurs et systémiques, progressent sur le plan social et environnemental : dérèglement climatique, chute de la biodiversité, acidification des océans, déforestation, pollution atmosphérique, inégalités et injustices sociales, etc. Avec le dépassement des limites planétaires[3], c’est l’habitabilité de la Terre pour les sociétés humaines qui est en jeu. Ce dépassement s’inscrit dans le contexte du Capitalocène[4], période de l’histoire marquée par un système capitaliste mondialisé fondé sur un principe de croissance infinie et largement responsable des profondes et en partie irrémédiables dégradations socio-environnementales contemporaines.

La filière musicale, et plus largement le secteur culturel, participe à ce système et aux dégradations liées[5]. La logique du star-système[6] génère une polarisation extrême suivant une organisation en oligopole à frange qui voit un petit nombre de grandes entreprises et d’artistes surmédiatisés concentrer l’essentiel des ressources économiques du secteur, au détriment d’une majorité d’artistes, d’entreprises et d’associations de petite taille qui développent leurs activités dans un contexte de précarité plus ou moins marqué. Si de nombreux acteurs œuvrent dans des objectifs plus culturels qu’économiques et évoluent en dehors ou à contre-courant du star-système, celui-ci demeure un modèle dominant influençant les réalités de la filière. En particulier, il produit une forte concurrence – entre artistes pour se développer, entre lieux et événements pour remplir les jauges, entre territoires pour rayonner – poussant les acteurs au « toujours plus » – de concerts, de déplacements, de matériels, d’exposition sur les réseaux sociaux, d’écoutes sur les plateformes musicales, etc. – et aboutissant à une forme d’injonction au gigantisme, à la croissance perpétuelle et au renouvellement permanent pour être reconnu et survivre économiquement. Cela se matérialise par l’accélération des rythmes de création et de diffusion, ainsi que par l’accroissement des tournées internationales, des méga-concerts ou festivals[7], des scénographies spectaculaires, de l’hyper-présence sur les réseaux sociaux.

Cette course frénétique induit, in fine, un contre-modèle de sobriété particulièrement polluant, énergivore en ressources et producteur de déchets[8] : 15 000 tonnes équivalent CO2 (tCO2e) pour un festival de grande taille[9], par exemple, soit l’équivalent de l’empreinte carbone annuelle moyenne de 1 600 Français et Françaises[10]. C’est l’ensemble de la filière et de ses composantes – musique live et enregistrée, instruments, etc., de la création à la diffusion et à la consommation – qui est concerné. Pour la branche spectacle vivant, la mobilité des publics (surtout) et des équipes artistiques et du matériel (aussi) est identifiée comme le principal facteur des dégradations environnementales[11]. Pour la musique enregistrée, les terminaux (smartphones, ordinateurs, etc.) et les dispositifs technologiques de distribution (data centers pour le streaming, par exemple) représentent une part majoritaire des 2 780 kilotonnes de CO2e émis annuellement par cette branche du secteur[12] (soit plus de 1,5 million d’allers-retours Paris-New York en avion), en lien avec le haut niveau de consommation et de pollution du numérique, dont les effets environnementaux négatifs, souvent invisibilisés, sont bien réels (extraction de minerais pour la fabrication des appareils, production de déchets électroniques, etc.)[13]. En plus de la mobilité et du numérique, l’impact environnemental de la musique tient aussi aux enjeux de consommation énergétique (équipements culturels, événements, etc.), d’alimentation des publics et des équipes, de gestion des déchets, de communication, d’altération des sites en matière de biodiversité, de production des œuvres (ainsi que leur message artistique), instruments[14], décors et autres matériels.

La contribution de la musique aux bouleversements écologiques s’ancre ainsi largement dans l’usage et la dépendance de la filière vis-à-vis des infrastructures industrielles les plus mortifères telles que l’avion pour les tournées, les réseaux numériques pour la diffusion des œuvres, les chaînes de production délocalisées pour les vinyles, l’agriculture intensive pour la restauration des publics, etc.

Foisonnement d’initiatives écologiques dans le secteur

Longtemps indifférent aux enjeux environnementaux (à quelques exceptions), le monde culturel en a tardivement fait un réel objet d’attention[15]. Si la prise de conscience de ces enjeux dans le secteur musical apparaît dès le début des années 2000[16], un véritable mouvement de fond n’émerge que depuis le tournant des années 2020. Il se matérialise par un foisonnement d’initiatives, en matière tant de réflexions que d’actions concrètes : prises de position individuelles et collectives[17], études et rapports[18], formations à destination des acteurs de la filière (telles que la plateforme en ligne de Better Live), pratiques écoresponsables des festivals[19], structures d’accompagnement pour le changement écologique du secteur (comme The Green Room), dispositifs d’incitation aux mobilités douces des publics des salles de concert (voir le cas de L’Aéronef, par exemple), ressources professionnelles et guides de recommandations en ligne (sur les sites d’Arviva, du projet Starter, etc.), calculateurs d’impacts pour les événements et lieux musicaux (tel Fairly), etc.

Si ce foisonnement tient en partie aux récentes mesures et injonctions institutionnelles à la « transition écologique » du secteur culturel[20], il s’explique surtout par la volonté de nombre de professionnels de la musique d’agir face à une situation écologique qui les inquiète (c’est le cas de 56 % des personnes interrogées, qui expriment ainsi une éco-anxiété).

Les limites de la « transition »

Toutefois, cette profusion des initiatives questionne la capacité de la filière à répondre aux déséquilibres écologiques et aux transformations profondes qu’ils appellent[21]. En effet, une part importante d’entre elles relève des écogestes et de l’optimisation énergétique, comme le tri des déchets, l’utilisation de gourdes, le catering végétarien, l’éclairage LED plus économe, l’isolation thermique des bâtiments, le réemploi de matériel, etc. Suivant couramment la réalisation préalable d’un bilan carbone ou d’une estimation d’empreinte environnementale (via un calculateur d’impacts), ces efforts ont pour objectif principal de rationaliser les dépenses énergétiques pour tendre vers plus de sobriété. Dans l’enquête menée, 53 % des acteurs interrogés ne s’engagent que dans des changements superficiels de ce type, et 70 % des initiatives recensées dans la base de données relèvent de cette catégorie[22].

S’ils peuvent être utiles, ces efforts risquent toutefois d’être insuffisants face à l’ampleur des enjeux environnementaux. Ils témoignent en effet d’une forme de superficialité des transformations entreprises et ne remettent pas fondamentalement en cause la manière de développer les projets culturels suivant les principes dominants de croissance et de concurrence qui caractérisent les industries musicales. Ils ne semblent donc pas en mesure d’en réduire significativement les impacts négatifs[23].

Une partie de ces efforts s’inscrit en effet dans la logique ambiguë de la « transition écologique » telle qu’elle est menée de façon dominante par les gouvernements, institutions publiques et entreprises privées[24], c’est-à-dire le déploiement d’une série de mesures visant à adapter le système capitaliste en le rendant supposément plus sobre, mais sans transformer à proprement parler le système et ses principes fondateurs, pourtant insoutenables. Cette logique de « transition » s’appuie souvent sur une approche managériale, technologique et centrée sur la décarbonation[25], au risque de négliger l’existence et l’interaction d’une multiplicité de leviers à activer face aux perturbations écologiques, tels que la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau[26], les enjeux de justice sociale[27], ou la relation émotionnelle au vivant[28]. De plus, la focalisation fréquente sur l’empreinte carbone encourage l’investissement, pour maintenir les niveaux de production et de consommation actuels, dans des solutions décarbonées mais néanmoins mortifères, à l’image de l’énergie nucléaire : l’extraction d’uranium, la production de déchets radioactifs et ses autres impacts socio-environnementaux empêchent d’y voir une voie soutenable[29]. Enfin, cette logique, à travers la croyance dans la réduction des consommations par l’optimisation technologique, fait fi des dégradations écologiques liées au numérique[30] et de l’effet rebond[31], à savoir qu’une innovation technologique permettant un gain de performance énergétique (comme les projecteurs LED ou le passage du CD au streaming) produit ensuite une hausse des usages technologiques dont la consommation et les impacts environnementaux sont finalement supérieurs à la situation initiale[32].

La musique au risque du greenwashing

La « transition écologique » relève ainsi d’une écologie superficielle[33] qui vise à faire perdurer l’économie capitaliste mondialisée par le biais d’une croissance prétendument « verte », mais perpétuant en réalité les logiques mortifères contemporaines par des modes de (sur)consommation et de (sur)production non remis en cause[34]. Dans certains cas, elle est même devenue un outil de dépolitisation des questions environnementales et un paravent à l’inaction en matière d’écologie[35]. Ainsi, comme dans les autres sphères de la société, le greenwashing[36] progresse dans le secteur de la musique. Par exemple, nombre de grands événements musicaux et de groupes « stars » valorisent un engagement en faveur de l’environnement tout en se maintenant dans un modèle de production et de diffusion culturelles globalement insoutenable[37]. L’usage d’une électricité d’origine renouvelable et la compensation carbone par la plantation d’arbres, entre autres initiatives, ne suffisent pas à limiter les impacts des tournées internationales en avion, des méga-concerts générant d’importantes mobilités des publics, ou des scénographies spectaculaires impliquant le transport par camions et une intense consommation électrique[38]. Les actions « vertes » affichées apparaissent alors en contradiction manifeste avec les impacts écologiques réels de tels projets, mettant à jour un verdissement de façade, comme l’illustre ce témoignage :

Aujourd’hui on ne peut plus dire « je n’en ai rien à foutre de l’écologie », ou on passe pour… Donc on dit « oui, oui, je fais attention », mais dans les faits il n’y a pas grand-chose, parce qu’économiquement il faut un maximum de dates pour l’artiste, pour faire du pognon et amortir les coûts de production. Donc on prend tout ce qui arrive. (Ingénieur du son, artiste et formateur, entretien de 2021)

La poursuite du paradigme insoutenable du star-système

Ces recours au greenwashing, et dans une moindre mesure les actions relevant de la logique de « transition », diffusent des illusions rassurantes qui brouillent le débat public et limitent la mise en action sur le plan écologique[39]. Ainsi, malgré un foisonnement d’initiatives, le secteur musical apparaît toujours pour partie dominé par les logiques de croissance et de concurrence du star-système. Ce dernier produit un système de valeurs où les artistes utilisant l’avion pour se produire à travers le monde de festivals en méga-concerts dans des stades, accompagnés par une cohorte de camions transportant le matériel nécessaire, sont les plus valorisés financièrement et socialement, par le public, les industries culturelles et les médias. Cela crée un modèle de réussite qui imprègne les imaginaires d’une partie des acteurs de la filière :

Il y a un truc fantasmé, dans la musique et le rock, de la tournée, d’il faut aller jouer à l’international, et de si tu ne joues pas à l’international, tu n’es personne. Alors oui, on se projette là-dedans. (Artiste émergent, entretien de 2024)

Pourtant, ces artistes reconnus et les membres de leur équipe (tourneurs, producteurs, etc.) ont une responsabilité dans les dégradations environnementales supérieure à celle d’une diversité d’artistes engagés (de façon subie ou choisie) dans des projets de plus petite échelle, et ne bénéficiant ni de la même reconnaissance ni des mêmes revenus. Le star-système produit ainsi une hiérarchisation sociale des artistes – mais aussi des équipes, lieux, festivals et territoires – fondée sur un référentiel de réussite insoutenable, du point de vue tant social (exacerbation de la concurrence et précarisation d’une large part des acteurs de la filière) qu’environnemental (croissance perpétuelle et dégradations des écosystèmes induites). En bref, le système actuel met sur un piédestal les artistes et projets culturels qui contribuent le plus aux destructions environnementales et à la réduction de l’habitabilité de la Terre pour les sociétés humaines, révélant l’aveuglement ou la folie de ces dernières.

Revenir vers les territoires pour changer de paradigme ?

Une décroissance de la filière musicale ?

Un renversement radical de paradigme et de système de valeurs apparaît donc nécessaire pour ambitionner de répondre sérieusement, au sein de la filière musicale comme dans l’ensemble de la société, à l’ampleur des bouleversements écologiques. Plus que des stratégies de greenwashing ou même de « transition », cela engage à « une authentique révolution politique, sociale et culturelle[40] » portée par une écologie profonde[41] et un mouvement de décroissance[42], consistant à réduire la production et la consommation, principalement dans les pays riches et chez les populations les plus aisées, pour tendre vers une société post-croissance capable de répondre aux besoins primaires et au bien-être du plus grand nombre dans le respect des limites planétaires, par le partage équitable des richesses[43]. La décroissance appelle au dépassement des idéologies modernes dominantes comme la croissance, le capitalisme[44] et plus largement le consumérisme, le productivisme, l’extractivisme ou le solutionnisme technologique – dont les principes sont incompatibles avec une réponse à l’enjeu écologique[45]. Cela implique des transformations majeures dans l’ensemble des composantes de la société, depuis les modes de vie individuels (se déplacer sans avion, moins souvent et plus lentement, consommer et travailler moins, etc.) jusqu’aux systèmes productifs (démantèlement des industries polluantes, relocalisation des activités, etc.).

Une telle décroissance implique de repenser la filière musicale au regard des enjeux écologiques, et ce de façon profonde et systémique, sur la base de valeurs et de pratiques de redistribution et de partage des richesses, de coopération, de ralentissement, de circuits courts, de respect du vivant humain et non humain. Cela passe notamment par un ralentissement des rythmes de création, production et diffusion[46], une réduction des échelles des projets, ou encore un renoncement aux pratiques mortifères. Face à de telles transformations, la répartition plus équitable des ressources entre l’ensemble des acteurs du secteur (revenu de base et revenu maximal, par exemple) apparaît déterminante afin de réduire, et non accentuer, les inégalités sociales existantes[47]. En particulier, la décroissance des rythmes de création et de représentation nécessite, pour ne pas accroître la concurrence et les difficultés des équipes artistiques les plus précaires, une revalorisation symbolique et financière du travail de création, de recherche, de résidence et d’action culturelle mené sur un territoire, parfois sur un temps long[48]. Dans ce contexte, le ralentissement et l’ancrage local peuvent être désirables, car propices à la qualité de la création, de son partage avec les publics, et des conditions de travail des équipes, via un rythme apaisé.

Penser l’empreinte territoriale des projets musicaux

Revenir vers les territoires en changeant d’échelle et en revalorisant l’ancrage territorial de la filière pourrait-il constituer une piste réjouissante de décroissance ? Des initiatives existent dans ce sens et expérimentent ainsi d’autres manières de faire dans le secteur musical en développant une approche écologique transversale du projet artistique, intégrant notamment des logiques d’ancrage local, de renoncement, ou de reconnexion au vivant. Elles sont portées par des artistes et autres acteurs de la musique engagés dans des transformations profondes, qui modifient fondamentalement la manière de penser et de développer le projet culturel, l’enjeu écologique étant considéré au même niveau de priorité que les objectifs artistiques et culturels. Dans l’enquête menée, 22 % des professionnels interrogés ont entrepris ce type de démarche d’écologie profonde, et 12 % des initiatives recensées dans la base de données en relèvent.

Par leur échelle et leur ancrage territorial, ces initiatives font écho aux artistes « ordinaires »[49] et aux projets culturels de territoire[50] engagés dans la vie sociale locale, soit des formes artistiques dépréciées dans le star-système qui valorise les larges audiences et le spectaculaire. Le concept d’empreinte territoriale[51] permet d’aller à rebours de cette mesure du « succès » des projets artistiques par le seul prisme du rayonnement. Convoquant la métaphore de la trace de pas laissée, par exemple, par un animal dans le sable, ce concept traduit les effets multidimensionnels et réciproques de la présence et de l’action d’un lieu, d’un acteur, d’un projet ou d’un événement (ici musical) sur le territoire. Il a pour objet d’appréhender les relations entre projets culturels et territoires au travers de leurs impacts mutuels et permet de porter l’attention sur les traces et les influences sensibles et qualitatives, durables ou éphémères, des activités musicales sur leur territoire. Il met ainsi en lumière le rôle social, environnemental et culturel discret que peuvent jouer les artistes et autres acteurs de la musique au sein de leur environnement de proximité. Dès lors, interroger l’empreinte territoriale des projets culturels permet de considérer, au-delà des critères quantitatifs et insoutenables du star-système (nombre de concerts à l’étranger, etc.), la valeur et les apports potentiels d’initiatives écologiques alternatives dans la musique. Il s’agit d’analyser leur contribution éventuelle à l’expérimentation d’autres manières de penser et de faire dans le secteur musical à l’heure des bouleversements écologiques.

Le concept d’empreinte territoriale permet d’aller à rebours de cette mesure du « succès » des projets artistiques par le seul prisme du rayonnement. […] Il traduit les effets multidimensionnels et réciproques de la présence et de l’action d’un lieu, d’un acteur, d’un projet ou d’un événement (ici musical) sur le territoire.

Deux expérimentations musicales et écologiques

Deux exemples de projets musicaux éclairent les formes et réalités de ce type d’initiatives.

Une équipe artistique : le groupe Aïla en Gironde (France)

Premier exemple, le groupe musical Aïla, créé en 2022, est implanté en Gironde, dans un contexte territorial principalement rural. Il s’agit d’un duo, un musicien et une musicienne, proposant des concerts acoustiques en milieu « naturel », dans l’objectif de partager une expérience collective d’écoute et de reconnexion aux autres, humains comme non-humains. Le groupe est engagé dans une approche écologique transversale au travers de six dimensions principales :

- la scénographie, qui est pensée pour immerger le public dans l’environnement « naturel » investi, tout en veillant à impacter le moins possible l’écosystème local (pas de jeu de lumières, décors réduits, etc.), voire à déployer des actions visant à le restaurer (nettoyage des sites des concerts par les artistes) ;

- la production culturelle, avec l’emploi de matériaux récupérés localement, des décors légers, des collaborations avec des partenaires locaux (pour la fabrication des décors, les enregistrements, les concerts, etc.), ainsi qu’avec la création d’un système de diffusion sonore visant à expérimenter des solutions alternatives à la sonorisation électronique (voir photo 1) ;

- la diffusion culturelle, avec des concerts sans électricité, à l’échelle régionale et pour des jauges volontairement réduites (moins de 100 personnes), ainsi que le renoncement aux opportunités (pourtant sources potentielles de rayonnement, de reconnaissance et de revenus) qui entrent en contradiction avec les valeurs écologiques du groupe (date sèche éloignée géographiquement, par exemple) ;

- le propos artistique, avec des chansons créées ou interprétées visant à porter un message sur la question de l’environnement et une explicitation de la démarche artistique et écologique auprès du public lors des concerts (au sujet de la sonorisation sans électricité en particulier) ;

- la médiation culturelle, avec des partenariats locaux dans le champ éducatif pour contribuer à des projets artistiques autour de l’environnement au sein d’écoles du territoire ;

- la posture en tant qu’artiste, avec un rapport distant au succès commercial et à la notoriété, une volonté de concilier vie familiale et carrière professionnelle grâce à des tournées uniquement à l’échelle régionale, une relation non hiérarchique avec les autres (techniciennes et techniciens, partenaires, publics) et une ouverture à la coopération pour contrer les logiques de concurrence au sein du secteur musical.

Photo 1. Concert sans électricité en extérieur du groupe Aïla. Crédits : Basile Michel, 2024.

Un événement : le festival La P’Art Belle dans le Morbihan (France)

Second exemple, du côté événementiel, La P’Art Belle est un festival associatif itinérant implanté dans le golfe du Morbihan depuis 2018 et fonctionnant principalement sur un engagement bénévole. Le critère écologique est central dans la définition du projet culturel, à quatre niveaux.

Premièrement, en matière de production culturelle, comme nombre de festivals, La P’Art Belle intègre diverses pratiques écoresponsables, telles que l’alimentation bio, locale et végétarienne, la promotion des mobilités douces pour les publics, les toilettes sèches, l’interdiction des mobilités aériennes pour les équipes artistiques, la sonorisation à énergie solaire, la mutualisation de matériel avec des partenaires locaux, une scénographie sobre à partir de réemploi, l’attention portée au respect du site investi, etc. Au-delà, la volonté de créer une atmosphère calme et hospitalière au sein de l’événement amène à certains choix, tels que l’implantation en milieu « naturel » pour promouvoir des sites remarquables, l’absence de musique entre les concerts et une proposition musicale sur une seule scène (voir photo 2).

Deuxièmement, s’agissant de la diffusion culturelle, La P’Art Belle affiche l’objectif d’accueillir des publics de proximité pour limiter leurs déplacements, par le biais d’une jauge réduite (1 000 personnes) et stable au fil des années (dans une logique d’a-croissance), d’une forme itinérante pour aller au plus près des publics, et d’événements placés majoritairement en dehors des périodes touristiques (les plus denses en propositions culturelles) pour s’adresser prioritairement aux habitantes et habitants du territoire.

Troisièmement, concernant la programmation artistique, les organisateurs et organisatrices choisissent des artistes en cohérence avec leurs propres engagements en matière environnementale et sociale. Ils proposent également une programmation équilibrée entre des concerts d’une part et des ateliers, tables rondes et autres animations autour des questions environnementales d’autre part.

Quatrièmement, sur le plan de la médiation culturelle, le festival noue des partenariats pour mener des actions tout au long de l’année sur le territoire, à l’image d’un projet pédagogique dédié aux écosystèmes marins et impliquant divers partenaires locaux des champs culturel, environnemental et éducatif.

Photo 2. La P’Art Belle, une scène musicale avec vue sur le golfe du Morbihan. Crédits : Aurélien Martineau, 2024.

Une approche écologique transversale

Ces deux projets, aux formes différentes (une équipe artistique et un événement), s’engagent dans une démarche culturelle et écologique alternative transversale au travers de trois principaux leviers d’expérimentation.

D’abord, ils s’engagent dans une logique de sobriété et de réduction des consommations pour limiter les impacts environnementaux négatifs des activités musicales : scénographie restreinte, réemploi, attention portée aux sites, etc. Cette approche de plus en plus répandue dans le secteur est notamment symbolisée par les ressourceries artistiques et culturelles[52], qui favorisent l’économie circulaire, la récupération et le réemploi dans la production culturelle.

Ensuite, de façon plus profonde, Aïla et La P’Art Belle s’inscrivent dans une forme de post-croissance, de réduction des échelles et d’ancrage territorial : jauges réduites et stables au fil des années, renoncement à des opportunités à fort impact environnemental négatif, partenariats locaux, etc. Cela fait écho à certains festivals qui entrent en décroissance par la réduction de leurs jauges (comme Panoramas à Morlaix) ou aux artistes limitant le périmètre géographique de leurs tournées en optant pour des mobilités douces (vélo, marche, etc.), qui soulèvent divers défis logistiques (poids des instruments, fatigue physique, etc.).

Enfin, ils développent une programmation culturelle et un contenu artistique visant à aborder les enjeux écologiques avec les publics. Pour cela, ils adoptent une approche « joyeuse » des questions environnementales, dont l’objectif est de susciter la curiosité des publics sur le sujet, de les encourager à l’action sans les culpabiliser par une approche moralisatrice, de créer une dynamique positive autour de la sobriété et de la relation au vivant.

Dans un contexte d’éco-anxiété, on voulait proposer des temps qui soient joyeux et calmes, où l’on puisse prendre le temps, parce qu’il y a un rythme effréné dans nos vies. On avait envie de montrer que l’on pouvait apprendre, découvrir, rencontrer, s’émerveiller tout en étant dans des thématiques qui peuvent être lourdes, comme l’écologie. (Membre de l’organisation de La P’Art Belle, entretien de 2024)

Cette approche joyeuse est néanmoins sérieuse, car elle s’appuie sur un croisement art-science qui se matérialise notamment par des partenariats avec des structures spécialisées dans les questions environnementales, comme les Parcs naturels régionaux (PNR) du Golfe du Morbihan (pour La P’Art Belle) et des Landes de Gascogne (pour Aïla). Cela s’inscrit dans un mouvement d’événements et de créations qui font de l’écologie un sujet central de leur propos et croisent souvent les domaines artistique et scientifique, à la manière de certains courants de l’art écologique[53]. L’art est alors mobilisé comme un moyen pour travailler les enjeux écologiques par le sensible, dans le but de changer les récits, les imaginaires et le rapport au vivant humain et non humain.

L’empreinte territoriale des initiatives musicales alternatives

Par cette démarche d’expérimentation alternative, quelle est la contribution culturelle, sociale et écologique des projets Aïla et La P’Art Belle dans leurs territoires respectifs ? En somme, quelle est leur empreinte territoriale ? Leur engagement dans des logiques de sobriété, de réduction des échelles, d’ancrage local et de relation au vivant par la musique produit différents effets sur les dynamiques territoriales.

Réduction des impacts environnementaux du projet culturel

Une première catégorie d’effets découle de la logique de sobriété qui permet une limitation des ressources consommées et donc des impacts environnementaux du projet culturel (pollution plastique, consommation d’eau et d’électricité, dégradation de la biodiversité des sites, etc.) en comparaison de tournées ou d’événements « traditionnels ». Les tournées d’artistes reconnus nécessitent, classiquement, des déplacements longue distance en avion et en tour-bus pour l’équipe (de 10 à plus de 100 personnes), du fret aérien et des dizaines de semi-remorques pour le transport de plusieurs tonnes de matériel, des kilomètres de câbles électriques et de rubans adhésifs, de grandes quantités de produits dérivés, ou encore des centaines de projecteurs, d’écrans et d’enceintes électrifiés[54]. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’une tournée internationale d’une cinquantaine de méga-concerts dans 25 villes peuvent être estimées en moyenne à 3 800 tCO2e – soit plus de 400 fois l’empreinte carbone annuelle moyenne d’un Français – en ne considérant que le transport de l’équipe et du matériel (poste principal d’émissions), la consommation électrique des concerts, l’alimentation et l’hébergement de l’équipe, le merchandising et les déchets (donc hors mobilité des publics, entre autres)[55].

À l’inverse, la scénographie minimaliste, l’absence d’outils numériques ou de merchandising et la non-électrification des concerts d’un groupe comme Aïla réduisent fortement les niveaux de consommation matérielle et énergétique. De plus, le choix volontaire de ces artistes d’ancrer leurs tournées à l’échelle régionale et de renoncer à des dates sèches plus lointaines limite les distances parcourues et les impacts écologiques qui vont avec, même si l’isolement des territoires ruraux dans lesquels ils développent la majorité de leurs actions les contraint à recourir à une voiture (mutualisée pour l’ensemble de l’équipe et du matériel). Ainsi, une tournée de ce type produit autour de 2 tCO2e pour une cinquantaine de dates[56]. Une telle différence[57] permet, d’un point de vue théorique, d’envisager leur multiplication pour toucher autant de publics qu’une unique tournée de méga-concerts, mais sans s’approcher de son niveau de consommation[58]. Cette hypothèse supposerait de revoir en profondeur le modèle de diffusion actuel pour tendre vers un maillage fin du territoire par une offre culturelle disséminée et ancrée au plus près des territoires du quotidien, avec des jauges réduites, des démarches artistiques plus humbles et des dispositifs matériels plus modestes.

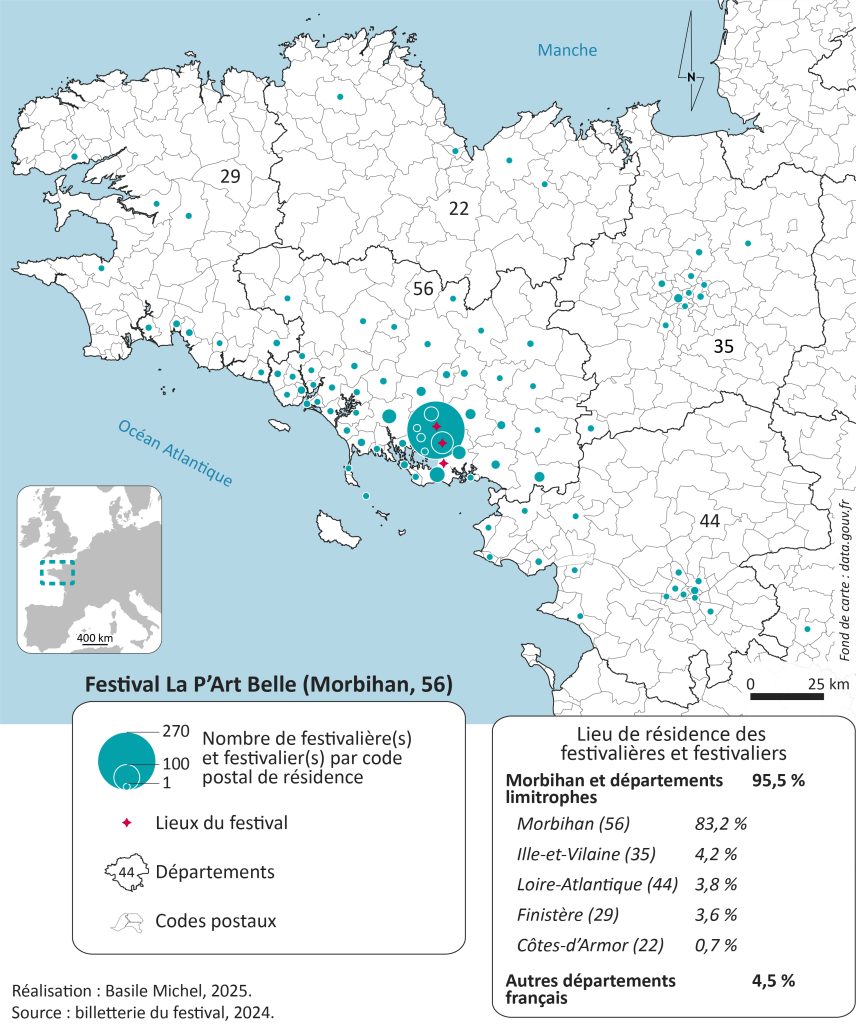

Malgré le risque d’un effet rebond d’une telle reconfiguration, l’intérêt écologique de cette hypothèse apparaît avec encore plus de force en intégrant la question des mobilités des publics, qui représentent l’un des principaux postes d’émissions de GES du secteur culturel[59]. En effet, le changement d’échelle opéré par des projets comme Aïla et La P’Art Belle produit une réduction de ces mobilités et accentue la différence d’impact environnemental avec des projets de grande ampleur. Comme le montrent plusieurs études[60], plus la jauge des salles et des festivals est élevée, plus les distances parcourues par les spectateurs et spectatrices sont grandes[61], plus l’avion est utilisé et plus les émissions de GES liées aux mobilités des publics augmentent[62] (voir tableau 1).

Tableau 1. Jauges et mobilités des publics. Source : réalisation et traitement de B. Michel à partir des rapports « Déclic » et « Landscape », 2024.

| Jauge des salles de concert ou des festivals | 200 | 1 300 | 10 000 |

| Distance moyenne parcourue par spectateur, spectatrice (aller-retour) | 45 km | 100 km | 450 km |

| Émissions moyennes de GES par spectateur, spectatrice pour son trajet | 3 kgCO2e | 10 kgCO2e | 36 kgCO2e |

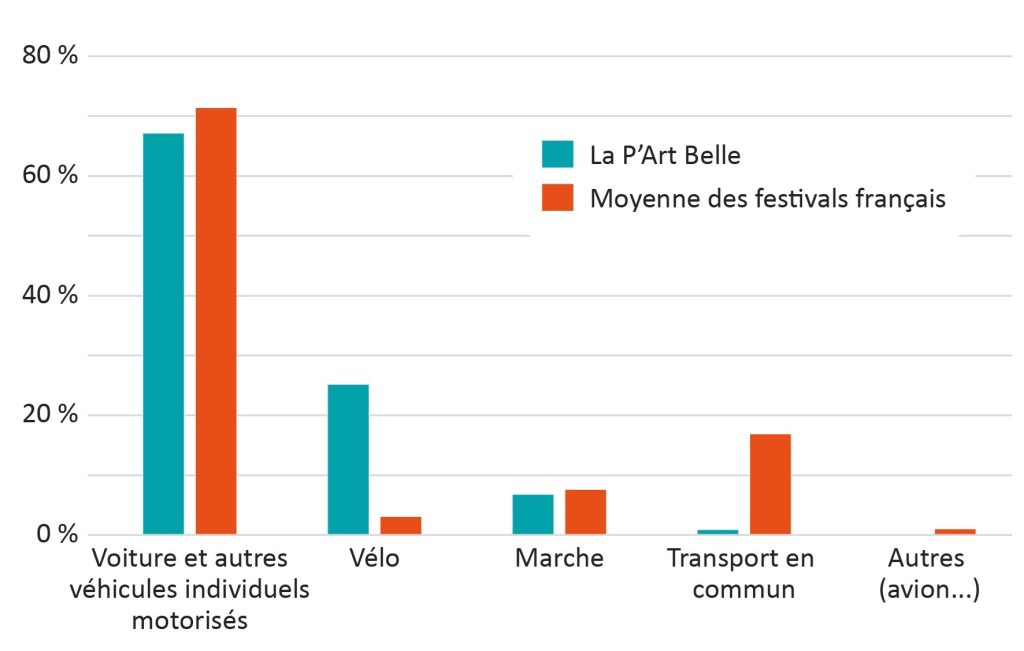

Cela se vérifie, par exemple, dans le cas de La P’Art Belle, dont les publics sont majoritairement issus des territoires de proximité (voir carte 1), dans des proportions supérieures à la moyenne des festivals bretons et français, avec respectivement 65,5 % et 43,7 % des publics venant du département du festival[63], contre 83,2 % pour le cas d’étude[64]. Cette distance réduite favorise les mobilités douces (à vélo en particulier) et limite légèrement le recours à l’automobile individuelle au regard de la situation des festivals en France en ce qui concerne les modes de transport des festivalières et festivaliers (voir graphique 1). L’usage de la voiture individuelle demeure toutefois majoritaire, ce qui illustre le différentiel important entre, d’une part, la possibilité d’une accessibilité en mobilité douce offerte par la proximité du festival avec ses publics, et, d’autre part, la réalité des pratiques de ces derniers en matière de déplacements, conditionnées par les habitudes individuelles mais aussi par les réseaux de transports en commun.

Carte 1. Le festival La P’Art Belle dans le Morbihan (France) : des publics de proximité. Source : réalisation de B. Michel à partir des données de billetterie du festival, 2024.

Graphique 1. Modes de transport des festivalières et festivaliers de La P’Art Belle en comparaison des festivals français. Sources : réalisation et traitement de B. Michel à partir des données de billetterie de La P’Art Belle (2024) et de l’enquête de Sociotopie (2024).

Stimulation de la coopération locale et essaimage

Une deuxième catégorie d’effets tient à la dynamisation des réseaux locaux et à l’essaimage induit en matière de transformations écologiques sur le territoire. Les cas d’Aïla et de La P’Art Belle témoignent d’un fort encastrement territorial[65], c’est-à-dire une imbrication de ces projets culturels dans le territoire par le tissage de relations avec les autres acteurs locaux, à l’intérieur et à l’extérieur du champ culturel. Les collaborations, l’entraide ou encore la mutualisation avec des partenaires culturels, sociaux ou éducatifs du territoire relèvent d’une logique de coopération intersectorielle qui stimule les dynamiques partenariales et collectives locales. Le groupe Aïla, par exemple, crée des liens avec une multiplicité d’acteurs du territoire, que ce soit par un engagement bénévole dans des lieux et collectifs culturels et solidaires locaux (La Petite Populaire, entre autres) ou pour la conception du dispositif scénique par le voisin charpentier, le soutien à la production par plusieurs régisseurs et lieux culturels girondins (La Petite Populaire, L’Inconnue, etc.), le financement du projet (conseil départemental, etc.), l’organisation de concerts dans le cadre d’événements locaux (l’Été métropolitain de Bordeaux Métropole, par exemple), le déploiement de projets de médiation dans les écoles (en partenariat avec les établissements scolaires, les collectivités territoriales et des associations locales comme Larural), l’accueil en résidence dans des dispositifs variés (PNR des Landes de Gascogne notamment), etc.

Les collaborations, l’entraide ou encore la mutualisation avec des partenaires culturels, sociaux ou éducatifs du territoire relèvent d’une logique de coopération intersectorielle qui stimule les dynamiques partenariales et collectives locales.

Ces dynamiques partenariales confrontent les engagements écologiques des porteurs et porteuses des projets Aïla et La P’Art Belle à d’autres acteurs aux valeurs et aux réalités différentes. Cette mise en contact influe sur les manières de considérer les enjeux environnementaux au sein de certaines structures partenaires. Dans le cas de La P’Art Belle, par exemple, plusieurs partenaires se sont directement inspirés d’expérimentations écologiques menées par le festival pour les répliquer dans leurs propres projets, à l’image d’une scène de musiques actuelles (SMAC) locale qui a développé un événement avec une programmation de concerts itinérants, une jauge limitée, une sonorisation solaire, etc. :

J’ai vraiment trouvé la démarche de La P’Art Belle ultra-intéressante dans ce qu’elle avait de « radical », dans sa volonté d’expérimenter quelque chose de vraiment différent au niveau écologique. On a été dans un échange continu, et clairement, notre changement de cap pour notre événement, il a été possible grâce à La P’Art Belle, parce qu’ils ont été d’un vrai soutien et de bon conseil. C’est de ce lien qu’a découlé tout un tas de réflexions sur notre événement et comment on pouvait vraiment bifurquer. (Directeur de la SMAC, entretien de 2024)

Cela témoigne d’une forme d’essaimage territorial des expérimentations écologiques alternatives, qui demeure toutefois limité et ponctuel pour le moment.

Dynamisation culturelle versus risque de localisme

Au-delà de cet essaimage limité, l’encastrement d’Aïla et de La P’Art Belle sert le développement d’actions culturelles à destination des habitants du territoire, ce qui amène à une troisième catégorie d’effets : la stimulation de la vie culturelle locale, toutefois questionnée par le risque du localisme.

Ces deux projets proposent aux publics de proximité une offre culturelle qui apparaît, à certains égards, en décalage par rapport aux standards des festivals et concerts, et produit des effets positifs en matière d’accès à la culture et de participation culturelle. La P’Art Belle, par sa forme volontairement peu spectaculaire, crée pour les participantes et participants un espace-temps qualitatif de ralentissement, de bienveillance et de relations aux autres (pour deux tiers des festivaliers interrogés). Dans le cas d’Aïla, les projets de médiation en milieu scolaire, par exemple, ont produit pour les élèves et les enseignantes un espace de participation active, de pratiques artistiques, de découverte musicale (décalée par rapport à leurs goûts habituels) et de libre expression ayant des effets positifs sur le plan de la confiance en soi et de la fierté personnelle (effets exprimés par la majorité des publics interrogés).

Ces effets positifs en matière de vitalité culturelle et sociale sur le territoire sont interrogés par le risque de montée du localisme, qui peut être associé au fort ancrage territorial des projets culturels s’appuyant majoritairement sur des publics, artistes et partenaires locaux. Un tel localisme, parce qu’il valorise la proximité spatiale des échanges, comporte un potentiel d’appropriation politique au service de discours et de pratiques marqués par l’entre-soi, le repli identitaire, le nationalisme et le rejet de la diversité[66]. Il peut ainsi être un vecteur de dynamiques d’enfermement défavorables à la vie en société. De plus, les arts et la culture sont par essence mobiles et relationnels. Ils se nourrissent de circulations, mélanges et liens entre des personnes d’horizons variés et ne sont donc pas réductibles au local, ne peuvent pas fonctionner exclusivement en circuits courts[67].

Toutefois, considérer l’ancrage territorial comme un enfermement, c’est, premièrement, faire fi de la diversité des cultures présentes dans nombre de territoires[68] et de l’importance de la faire vivre dans le respect des différences. L’enjeu est donc de repenser le dialogue interculturel au prisme des enjeux environnementaux et des enjeux de qualité de la rencontre culturelle[69] : les tournées internationales à un rythme effréné sont-elles réellement plus favorables au dialogue interculturel que des projets culturels territorialisés au long cours ?

C’est, deuxièmement, omettre que les artistes, par leurs inspirations diverses, contribuent à l’ouverture au monde et aux circulations culturelles immatérielles auprès des publics, à l’instar d’Aïla qui, par ses musiques d’ici et d’ailleurs (chants en arabe, oud, mandole, etc.), se frotte directement à ces enjeux au sein de territoires marqués par l’importance du vote d’extrême droite :

On est vraiment sur l’ouverture aux autres cultures, dans nos concerts et médiations. Et dans nos régions, c’est vital, car on prend cher au niveau des votes. Je ne veux pas être à convaincre les gens, mais juste en faisant de la musique arabe et en chantant, c’est chouette. L’année dernière, dans un projet de médiation, il y a trois familles d’élèves qui ont refusé que leurs enfants chantent en arabe. Mais à la fin, ils sont quand même venus au spectacle, parce que l’on a réussi à les convaincre. (Artiste du groupe Aïla, entretien de 2024)

C’est, troisièmement, négliger que l’ancrage ici s’articule avec la mobilité vers l’ailleurs, mettant en lumière la dimension réticulaire et multiscalaire des territoires. En effet, l’ancrage territorial n’est pas synonyme d’enracinement et s’inscrit en complément des mobilités[70], qui, en tant que pratiques sociales, peuvent être radicalement transformées : plus lentes, moins nombreuses et moins polluantes (vélo, marche, train), pour maintenir la possibilité du voyage et des ouvertures culturelles avec plus de respect environnemental.

Influence limitée sur les publics en matière d’écologie

Une quatrième catégorie d’effets résulte du contenu artistique des projets, centré sur la question environnementale, qui influence de façon limitée les publics sur le plan de l’écologie. Le festival La P’Art Belle est ainsi expérimenté comme un espace d’information et d’échange sur les enjeux écologiques par une partie des festivaliers (un tiers des personnes interrogées), sans produire d’effets transformateurs majeurs sur leurs représentations ou pratiques. À l’instar des actions ponctuelles telles que les fresques du climat[71], la forme événementielle d’un festival comme La P’Art Belle et des concerts d’un groupe comme Aïla peut favoriser des prises de conscience et des changements dans les habitudes de vie à court terme, mais ne permet pas de les maintenir sur le temps long, notamment du fait de l’absence d’une réelle dynamique collective de transformation des modes de vie capitalistes.

Ces projets ouvrent malgré tout le champ des possibles par l’expérimentation empirique d’alternatives écologiques, à l’image du dispositif d’amplification non électrifié d’Aïla qui suscite la curiosité d’une partie des spectateurs. Ils jouent également un rôle sensible dans la relation au vivant par l’immersion dans un milieu « naturel » mis en valeur par la musique, ce qui renforce l’attention portée à ce milieu par certains publics. Cet effet est ressenti par une partie des personnes interrogées sur leur participation à un concert ou projet d’Aïla, comme l’illustre ce témoignage :

Je trouve que de faire de la musique dans la nature, ça se complète, c’est être encore plus en lien avec la forêt, les animaux. Ça aide à se rendre compte qu’on fait partie du même monde, qu’on est tous en lien. (Participante à un projet d’Aïla, entretien de 2024)

Les perturbations écologiques ne se réduisent pas à des considérations techniciennes ou strictement environnementales, elles engagent aussi les représentations, les valeurs et les relations au vivant humain et non humain[72]. Ces projets font ainsi de la musique un potentiel levier d’action face aux enjeux écologiques, notamment par la capacité des arts à toucher la sensibilité humaine, à susciter des émotions et à influencer les imaginaires individuels et collectifs[73]. S’inscrivant dans une écologie sensible[74], émotionnelle ou mentale[75], la musique pourrait jouer un rôle dans la conscientisation et la mobilisation pour la lutte contre les dégradations environnementales, voire constituer un espace d’inspiration, d’expérimentation et d’entraînement vers des pratiques et des imaginaires plus vertueux en matière d’écologie.

Reste que pour endosser pleinement ce rôle, le secteur musical doit faire la preuve d’une éthique écologique[76], d’une cohérence et d’un alignement entre les discours proposés aux publics et la manière dont sont produits les projets. Se croisent ici les deux facettes de la responsabilité écologique de la musique que tentent d’accorder Aïla et La P’Art Belle : la réduction des impacts environnementaux négatifs de la production et diffusion musicale d’une part, et l’impulsion donnée à des dynamiques socio-écologiques vertueuses par la sensibilité artistique d’autre part.

S’inscrivant dans une écologie sensible, émotionnelle ou mentale, la musique pourrait jouer un rôle dans la conscientisation et la mobilisation pour la lutte contre les dégradations environnementales, voire constituer un espace d’inspiration, d’expérimentation et d’entraînement vers des pratiques et des imaginaires plus vertueux en matière d’écologie.

Les alternatives et leurs barrières

Le développement de ce type d’initiatives alternatives dans la filière musicale fait face à une triple barrière qui en limite l’amplification et l’empreinte territoriale. Il y a, d’abord, une barrière symbolique, qui tient à la faible reconnaissance et valorisation sociale des artistes ou autres porteurs de projets musicaux s’inscrivant dans la réduction des échelles et l’ancrage local[77]. Dans un star-système où le modèle dominant de réussite est celui des tournées internationales et des méga-concerts, se déplacer à vélo, tourner à l’échelle régionale ou donner des représentations en petite jauge est déconsidéré dans les représentations collectives les plus répandues et donne lieu à des jugements de valeur exprimés par certains publics : groupes perçus comme des « amateurs »[78], événements non considérés comme de « vrais » festivals[79], etc. Cette dévalorisation sociale limite l’écho potentiel des initiatives musicales locales et n’incite pas les acteurs émergents de la filière à s’engager dans cette voie.

Cette barrière symbolique se double, ensuite, d’une dimension financière liée à la faible crédibilité accordée aux porteurs de projets d’ampleur locale par certains financeurs publics, qui privilégient le soutien à des projets culturels de plus grande envergure, à fort rayonnement ou alimentant l’attractivité touristique du territoire. Parmi les professionnels interrogés, ceux dont le projet est centré majoritairement sur une action locale se voient régulièrement reprocher par les financeurs potentiels le manque « d’ambition » ou de « rayonnement » à l’échelle nationale voire internationale. La pérennité d’un festival comme La P’Art Belle est ainsi remise en question par sa fragilité financière[80], tandis que les artistes d’un projet comme Aïla doivent s’engager dans plusieurs groupes pour accéder au régime de l’intermittence et vivre de leur musique. Cette barrière renvoie plus globalement à l’enjeu du financement, de l’organisation et de la revalorisation symbolique des actions culturelles locales, ancrées dans un territoire, dans le temps long et davantage au service des enjeux proprement culturels (émancipation, participation et expression des citoyennes et citoyens) que de l’attractivité des territoires[81]. À ce niveau, l’actuel système d’appels à projets, mettant en concurrence les équipes artistiques, montre certaines limites : incertitude quant à la pérennité à moyen et long terme des plus petites structures, temps et énergie dédiés à la recherche de financements plutôt qu’aux missions culturelles et écologiques au cœur des projets, etc.

Enfin, une barrière systémique entrave le déploiement de ce type d’initiatives et la maximisation de leur empreinte territoriale. Les initiatives comme Aïla et La P’Art Belle expérimentent des manières alternatives de penser et de mettre en place les projets culturels au regard des enjeux écologiques, mais au sein d’un secteur (et plus largement d’une société) qui demeure largement dominé par des logiques antagonistes de concurrence, de vitesse et de croissance. À ce titre, La P’Art Belle ne constitue, par exemple, qu’une date ponctuelle dans la tournée et la carrière d’artistes, et de leurs équipes, s’inscrivant par ailleurs dans les circuits « traditionnels » de la production et de la diffusion culturelles. Dans ce contexte, porter de telles alternatives nécessite d’aller à contre-courant et de se confronter continuellement à leur inadéquation vis-à-vis du système (clauses d’exclusivité territoriale, propositions de dates sèches, concurrence entre structures, inadaptation des lieux à l’accueil d’artistes tournant à vélo, etc.) et des représentations sociales qu’il produit (valorisation du spectaculaire, du rayonnement international, etc.). Ces difficultés expliquent la fatigue d’une partie des acteurs engagés dans ces démarches, qui se rapproche même de l’épuisement militant[82] pour certains.

Conclusion

Ces barrières mettent en évidence un pan des réalités des expérimentations écologiques profondes dans le secteur musical : leur marginalité du point de vue de la reconnaissance sociale, leur fragilité financière à long terme et leur isolement au sein d’industries musicales fonctionnant globalement business as usual. Elles constituent des expériences alternatives isolées impulsant un changement à la marge d’une filière musicale qui continue d’évoluer principalement suivant des principes de croissance, de concurrence, d’exploitation des ressources, de production de déchets, d’utilisation de dispositifs technologiques polluants, y compris dans les tentatives de « transition » relevant d’une écologie superficielle[83]. Ces expérimentations ont donc un effet limité dans la mesure où elles n’entraînent pas, à ce jour, un changement systémique à l’échelle de la filière. Elles demeurent des initiatives ponctuelles et locales au cœur du Capitalocène. Car dans le même temps, l’inaction des gouvernements nationaux et des institutions internationales, l’action des lobbies industriels et l’ampleur des appareils productifs en place produisent une dépendance au sentier[84] et une forte inertie du système en place, pourtant insoutenable sur le plan environnemental et social[85].

Néanmoins, au regard de leur empreinte territoriale, ces expérimentations écologiques profondes participent à l’émergence partielle et fragile de dynamiques socio-environnementales soutenables dans les territoires, en produisant des effets tels que la réduction des mobilités des publics et des équipes artistiques, la dynamisation des réseaux coopératifs locaux, la stimulation de la vitalité culturelle et sociale, ou encore (de façon limitée) la transformation des rapports des publics au vivant. Ces initiatives ouvrent ainsi le champ des possibles dans les imaginaires des publics comme des professionnels. Elles montrent que des manières alternatives de faire sont possibles dans le champ de la création, de la production et de la diffusion culturelles et musicales. Se pose alors la question de la possibilité d’un essaimage de ces expérimentations à l’échelle de la filière et de la société, pour opérer un changement systémique de paradigme et de valeurs, de la croissance à la post-croissance, de la compétition à la coopération, du gigantisme à la sobriété, du star-système aux artistes ordinaires et aux projets territorialisés. Les barrières identifiées ouvrent des pistes sur ce point et montrent la nécessité de déployer les transformations écologiques en considérant à la fois l’interconnexion de l’ensemble des acteurs de la musique (dont les publics), les profondes inégalités au sein du secteur et l’encastrement de la filière dans une société dont les imaginaires, les pratiques, les objectifs prioritaires (économiques actuellement) et les stratégies de financement qui en découlent sont à reconsidérer au regard des enjeux écologiques.

Dans cette perspective, questionner l’empreinte territoriale des projets culturels peut constituer un moyen de rediriger les projecteurs des logiques mortifères du star-système vers les effets sociaux, environnementaux et culturels discrets que peuvent produire les artistes et autres acteurs de la musique au sein de leur territoire. Repenser la valeur des projets au prisme de l’empreinte territoriale permet d’identifier ce qui fait sens et valeur au sein du territoire, et ainsi d’éclairer les choix indispensables à l’adaptation aux bouleversements socio-environnementaux, qu’il s’agisse des renoncements nécessaires ou des ressources à valoriser (coopération locale, par exemple). Cela pourrait, peut-être, constituer une piste pour alimenter le changement radical vers une société post-croissance désirable qu’appelle la situation écologique contemporaine.

[1] MICHEL B., « Théoriser les liens entre lieux culturels et territoires : proposition métaphorique autour de l’ancrage, de l’encastrement et de l’empreinte », dans E. Auclair et A. Hertzog (dir.), L’empreinte des lieux culturels sur les territoires. Observer, représenter, évaluer, Paris, Le Manuscrit, 2023, p. 47-83, en ligne : https://hal.science/hal-04398647.

[2] DI MÉO G., Géographie sociale et territoires, Paris, Nathan, 1998.

[3] RICHARDSON K. et al., « Earth beyond six of nine planetary boundaries », Science Advances, vol. 9, no 37, eadh2458, sept. 2023, en ligne : https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458.

[4] MOORE J. W. (dir.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, Oakland, PM Press, 2016.

[5] IRLE D. et al., Décarboner la culture. Face au réchauffement climatique, les nouveaux défis pour la filière, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble-UGA Éditions, 2021.

[6] BENHAMOU F., L’économie du star-system, Paris, Odile Jacob, 2002.

[7] SHARP G., « Les festivals peuvent-ils changer de logiciel ? », Nectart, no 16, 2023, p. 38-48.

[8] S’y ajoutent des conséquences sociales, telles que les inégalités entre artistes « stars » et « ordinaires » ou l’épuisement d’une partie des professionnelles et professionnels.

[9] The Shift Project, « Décarbonons la culture ! », nov. 2021, en ligne : https://www.decarbononslaculture.fr/le-rapport.

[10] Elle est estimée à 9,4 tCO2e par personne (d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques [Insee] et le ministère de la Transition écologique, voir : https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/en-2023-l-empreinte-carbone-et-les-emissions-de-ges-de-la-france-diminuent).

[11] The Shift Project, « Décarbonons la culture ! », op. cit.

[12] Centre national de la musique (CNM) et al., « REC. Réduisons notre empreinte carbone ! », sept. 2024, en ligne : https://cnm.fr/wp-content/uploads/2024/09/240918_REC.pdf.

[13] Dans le cas de la musique, voir : DEVINE K., Decomposed. The Political Ecology of Music, Cambridge, MIT Press, 2019.

[14] BRENNAN M., « The environmental sustainability of the music industries », dans K. Oakley et M. Banks (éd.), Cultural Industries and the Environmental Crisis. New Approaches for Policy, Cham, Springer, 2020, p. 37-49.

[15] RIBAC F., « Pour une autre écologie musicale. Partie 1 : L’impasse de l’approche managériale », Audimat, no 19, mai 2023, en ligne : https://audimat-editions.fr/editions-web/pour-une-autre-ecologie-musicale-1.

[16] Le Collectif des festivals en est un exemple. Cette association a été créée en 2005 dans le but d’accentuer la prise en compte des enjeux environnementaux dans le développement des festivals.

[17] Outre les engagements individuels d’artistes de renom (Billie Eilish, Pomme, etc.), de nombreux collectifs d’acteurs et actrices du secteur se sont créés pour se mobiliser face aux dégradations écologiques, à l’image de Music Declares Emergency, Arviva ou l’appel « Pour une écologie de la musique vivante ».

[18] Voir, notamment, BRUYÈRE S. et al., « Scénarios prospectifs pour orienter la transition (SPOT) », CNMlab, juin 2024, en ligne : https://cnmlab.fr/onde-longue/scenarios-prospectifs-pour-orienter-la-transition-spot ; MATHIEUX E. et al., « État des lieux de la transition écologique dans la filière musicale », CNM, avr. 2023, en ligne : https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/05/CNM_Rapport_ELTEFM_20230411.pdf.

[19] Voir, parmi d’autres, les festivals membres des collectifs régionaux (comme COFEES [Collectif des festivals éco-responsables et solidaires en Région Sud]) de R2D2 (Réseaux régionaux d’accompagnement des manifestations au développement durable).

[20] Ces injonctions émanent notamment du ministère de la Culture au travers, par exemple, du « Guide d’orientation et d’inspiration pour la transition écologique de la culture » publié en 2023 et de la mise en place du Cadre d’actions et de coopération pour la transformation écologique (CACTÉ), rendu obligatoire pour les structures sous contrat (pour trois ans ou plus) avec le ministère.

[21] TASSIN D., « Artistes en développement : de la sobriété subie à la sobriété choisie », dans N. Marc (dir.), Rendre le spectacle durable pour rester vivant, Nantes, La Scène, 2024, p. 146-151.

[22] Certains acteurs ont un degré d’engagement plus élevé au travers de nombreuses adaptations écologiques superficielles, sans toutefois remettre en cause les logiques traditionnelles de la production et de la diffusion culturelles (25 % des personnes interrogées et 18 % des initiatives recensées).

[23] RIBAC F., « Pour une autre écologie musicale. Partie 1 », art. cité.

[24] FRESSOZ J.-B., Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Seuil, 2024.

[25] RIBAC F., « Pour une autre écologie musicale. Partie 1 », art. cité.

[26] RICHARDSON K. et al., « Earth beyond six of nine planetary boundaries », art. cité.

[27] BOURSIER P. et GUIMONT C. (dir.), Écologies. Le vivant et le social, Paris, La Découverte, 2023.

[28] GUATTARI F., Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989.

[29] Nuclear Free Future Foundation et al., « Atlas de l’uranium. Faits et données relatifs à la matière première de l’ère atomique », janv. 2022, en ligne : https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/uraniumatlas2022_fr_web.pdf.

[30] FLIPO F. et al., La face cachée du numérique. L’impact environnemental des nouvelles technologies, Montreuil, L’Échappée, 2013.

[31] JEVONS W. S., The Coal Question. An Inquiry Concerning the Process of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines, Londres, Macmillan, 1865.

[32] RIBAC F., « Pour une autre écologie musicale. Partie 1 », art. cité.

[33] NAESS A., « The shallow and the deep, long‐range ecology movement. A summary », Inquiry, vol. 16, no 1-4, 1973, p. 95-100.

[34] ANTONIOLI M., « Les deux écosophies », Chimères, no 87, 2015, p. 41-50.

[35] FRESSOZ J.-B., Sans transition, op. cit.

[36] BERLAN A. et al. (dir.), Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Paris, Seuil, 2022.

[37] PEDELTY M., Ecomusicology. Rock, Folk, and the Environment, Philadelphie, Temple University Press, 2012.

[38] MICHEL B. et MARTINEAU A., « Dans les musiques actuelles, une conscience écologique balbutiante », The Conversation, no 240728, 16 oct. 2024, en ligne : https://theconversation.com/dans-les-musiques-actuelles-une-conscience-ecologique-balbutiante-240728.

[39] BERLAN A. et al. (dir.), Greenwashing, op. cit.

[40] GUATTARI F., Les trois écologies, op. cit., p. 14.

[41] NAESS A., « The shallow and the deep, long‐range ecology movement », art. cité.

[42] LATOUCHE S., Le pari de la décroissance. Penser et consommer autrement pour une révolution culturelle, Paris, Pluriel, 2022.

[43] MÉDA D., « La nécessité d’une société post-croissance », Humanisme, no 336, 2022, p. 42-47.

[44] SAGAN C., « Dépasser l’anthropocène », La Vie des idées, 22 janv. 2019, en ligne : https://laviedesidees.fr/Depasser-l-anthropocene.

[45] PARRIQUE T., Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance, Paris, Seuil, 2022.

[46] ROESCH A., « Pour une post-croissance désirable de la culture », Nectart, no 18, 2024, p. 94-103.

[47] IRLE D. et al., Décarboner la culture, op. cit.

[48] Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), « La mutation écologique du spectacle vivant. Des défis, une volonté », mars 2023, en ligne : https://www.syndeac.org/la-mutation-ecologique-dans-le-spectacle-vivant-3.

[49] PERRENOUD M. et BOIS G., « Artistes ordinaires : du paradoxe au paradigme ? », Biens symboliques / Symbolic Goods, no 1, 2017, en ligne : https://doi.org/10.4000/bssg.88.

[50] LANGEARD C., « Les projets artistiques et culturels de territoire. Sens et enjeux d’un nouvel instrument d’action publique », Informations sociales, no 190, 2015, p. 64-72.

[51] MICHEL B., « Théoriser les liens entre lieux culturels et territoires », op. cit.

[52] Voir, par exemple, les membres du Ressac (Réseau national des ressourceries artistiques et culturelles).

[53] ARDENNE P., Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène, Lormont, Le Bord de l’eau, 2019.

[54] Ces constats sont tirés du croisement de plusieurs entretiens avec des acteurs impliqués dans ce type de circuit de diffusion (artistes, techniciennes et techniciens, tourneurs et tourneuses, etc.).

[55] J’ai réalisé cette estimation avec l’outil de Simulation d’empreinte environnementale pour le spectacle SEEDS d’Arviva, en me fondant sur les données récoltées lors des entretiens et dans des sources complémentaires (Julie’s Bicycle, « Moving arts. Managing the carbon impacts of our touring », juin 2010, en ligne : https://juliesbicycle.com/resource/moving-arts-vol-1-touring-bands-report ; The Shift Project, « Décarbonons la culture ! », op. cit.).

[56] J’ai réalisé cette estimation avec l’outil SEEDS à partir des données récoltées lors des entretiens, en considérant le même périmètre d’analyse que précédemment.

[57] Cette différence met en évidence l’inégale responsabilité en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES) au sein de la filière (comme dans le reste de la société), les grandes entreprises et projets concentrant la majorité des moyens financiers et des impacts écologiques qui vont avec.

[58] Avec une jauge de 100 personnes par concert, il faudrait 600 tournées de ce type pour atteindre la jauge d’une tournée de méga-concerts à 60 000 personnes, avec un impact carbone qui serait alors, sans compter la mobilité des publics, trois fois moins élevé (1 200 tCO2e contre 3 800).

[59] IRLE D. et al., Décarboner la culture, op. cit. ; Fédération des lieux de musiques actuelles (Fédélima) et al., « Déclic. Décarbonons le live collectivement ! », 2024, en ligne : https://declic-musiques.org. Par exemple, la mobilité des publics représente en moyenne 430 tCO2e pour un festival de petite ou moyenne taille, soit 58 % de ses émissions de GES.

[60] Fédélima, et al., « Déclic », op. cit. ; Le Périscope et al., « Étude Landscape. Le déplacement des publics des lieux de musiques actuelles », oct. 2024, en ligne : https://www.periscope-lyon.com/article/etude-landscape ; The Shift Project, « Décarbonons la culture ! », op. cit.

[61] C’est notamment lié à la capacité des salles et festivals de taille plus importante de programmer des artistes ayant une notoriété plus élevée, qui attirent des publics moins locaux.

[62] Au-delà de la jauge, d’autres facteurs sont à prendre en compte, tels que la densité de population et de transports en commun autour du lieu.

[63] Sociotopie, « Enquête sur la mobilité des publics et équipes de festival », fév. 2024, en ligne : https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2024/03/enquete-nationale-mobilite.

[64] J’ai réalisé le traitement à partir de la billetterie du festival, pour l’année 2024.

[65] MICHEL B., « Théoriser les liens entre lieux culturels et territoires », op. cit.

[66] FRANÇOIS S., « Localisme ou nationalisme ? L’écologie dans le programme du RN », La Vie des idées, 9 mai 2023, en ligne : https://laviedesidees.fr/Localisme-ou-nationalisme.

[67] RIBAC F., « Pour une autre écologie musicale. Partie 2 : Enquêter pour transformer », Audimat, no 19, mai 2023, en ligne : https://audimat-editions.fr/editions-web/pour-une-autre-ecologie-musicale-2.

[68] Par exemple, bien qu’inégalement répartis sur le territoire national, les immigrées et immigrés représentent 10,7 % de la population française, originaires majoritairement d’Afrique, d’Europe et d’Asie (Insee, 2023).

[69] ROESCH A., « Pour une post-croissance désirable de la culture », art. cité.

[70] MICHEL B., « Théoriser les liens entre lieux culturels et territoires », op. cit.

[71] JALIN H., « Participer à la “Fresque du climat” fait-il changer nos comportements ? », The Conversation, 4 mars 2025, no 247962, en ligne : https://theconversation.com/participer-a-la-fresque-du-climat-fait-il-changer-nos-comportements-247962.

[72] GUATTARI F., Les trois écologies, op. cit.

[73] SERMON J., Morts ou vifs. Contribution à une écologie pratique, théorique et sensible des arts vivants, Paris, B42, 2021.

[74] BLANC N., Les formes de l’environnement. Manifeste pour une esthétique politique, Genève, MētisPresses, 2016.

[75] GUATTARI F., Les trois écologies, op. cit.

[76] ARDENNE P., Un art écologique, op. cit.

[77] Un tiers des professionnels interrogés évoquent spontanément cette dévalorisation sociale des artistes et projets « locaux ».

[78] Ces propos sont issus d’entretiens avec des artistes témoignant des retours des publics à la fin de concerts intégrés dans des tournées locales à vélo.

[79] Ces propos sont issus d’entretiens avec des festivalières et festivaliers de La P’Art Belle.

[80] L’association continue d’exister mais, du fait de difficultés économiques, ses activités ont cessé pour l’année 2025 (au moins).

[81] TEILLET P., « Les politiques culturelles deviennent-elles des politiques événementielles pour peaufiner leur image ? », Nectart, no 9, 2019, p. 62-68.

[82] BICHET M., « Épuisement en milieu militant : une réalité, mais pas une fatalité », Silence, no 530, 2024, p. 5-7.

[83] MICHEL B. et MARTINEAU A., « Dans les musiques actuelles, une conscience écologique balbutiante », art. cité.

[84] Ce concept économique pointe le poids contraignant des choix et des cadres passés sur les évolutions futures, rendant difficile un changement de système, même si de meilleures alternatives apparaissent. Voir, par exemple, DAVID P. A., « Why are institutions the “carriers of history”?: Path dependence and the evolution of conventions, organizations and institutions », Structural Change and Economic Dynamics, vol. 5 no 2, déc. 1994, p. 205-220.

[85] RIBAC F., « Pour une autre écologie musicale. Partie 1 », art. cité.