Comprendre la dynamique des scènes musicales

L’exemple de Black & Noir à Angers (1988-1995)

Introduction

Pourquoi certains endroits, certaines villes, certains quartiers se font-ils remarquer pour leurs spécificités artistiques, leur dynamique, leur effervescence musicale particulière ou encore le nombre d’artistes qui s’en réclament ? Ceci alors même qu’ailleurs, dans d’autres lieux, dans d’autres espaces, il ne semble rien se passer. Le buzz médiatique et les discours sur l’effervescence culturelle d’un territoire ne sont d’ailleurs pas toujours le reflet de l’activité créatrice ou événementielle associée à ces villes ou quartiers. Comment expliquer, donc, les relations (ou l’absence de relations) entre activité culturelle remarquable et territoire, dans les faits comme dans les représentations ? C’est l’objet des recherches qui s’intéressent à la notion de « scène », un terme dont l’usage apparaît dans l’environnement contre-culturel des années 1960. Il trouve son origine auprès des communautés subculturelles[1] et des journalistes qui rendent compte de l’effervescence créative[2] par l’activité artistique, musicale en particulier[3]. La notion de « scène » a été prise au sérieux et commencé à être théorisée dans le champ des arts et de la culture seulement dans les dernières années du XXe siècle[4].

À partir des résultats d’un programme de recherche pluridisciplinaire, SCAENA[5], j’aborderai ici des éléments pouvant constituer autant de points de repère ou d’indications permettant de mieux comprendre les dynamiques culturelles qualifiées de « scène ». Après une revue de littérature et une série d’échanges, nous avons collectivement considéré en première approche, dans le cadre de SCAENA, une « scène » comme un moment créatif prolifique particulier. Une scène est caractérisée par un type d’expression(s) artistique(s) donné qui s’inscrit dans un territoire localisé, et est par définition limitée dans le temps[6]. Des échanges fédérateurs de SCAENA, il nous semble que trois phénomènes, trois notions récurrentes permettent de mieux comprendre une scène lorsqu’elles sont articulées : celle d’agglomération (entre acteurs et actrices, entre personnes initiées au sein de lieux, de quartiers, de clusters), celle de récit (les représentations, les discours autour de la scène, notamment politiques ou médiatiques) et celle de débordement (les lieux, les événements rayonnent sur le territoire, ont un effet, créent une atmosphère)[7]. Par ailleurs, le moment collectif que constitue une scène, en général peu contrôlé, laisse la place, dans un second temps, à des spéculations et investissements marchands (gentrification, tourisme) ou bien institutionnels (patrimonialisation, marketing urbain), qu’ont mis en évidence les travaux critiques des industries créatives[8].

Réunir espaces social et physique dans l’étude de la culture

Au sein du projet de recherche SCAENA, notre but était de comprendre et d’analyser ce qui permettait de « faire scène ». De nos dialogues pluri et interdisciplinaires et de nos études de terrain dans trois villes (Angers, Nantes, Grenoble) et concernant plusieurs disciplines artistiques et expressions culturelles[9], nous avons proposé quatre dimensions complémentaires permettant de comprendre les scènes culturelles (réseaux ; ambiances ; récits ; médias). Ces approches opèrent en écheveau, permettant d’aborder des dynamiques culturelles locales par différents prismes. La vocation de cette contribution, méthodologique, est de les expliciter. Elles permettent de mieux appréhender les discours sur l’effervescence artistique et culturelle, en particulier les différences entre faits et représentation. Je m’appuierai pour cela sur un terrain d’enquête : celui que j’ai investi dans le cadre du programme SCAENA avec ma collègue Sandrine Emin, à savoir la scène Black & Noir à Angers entre 1988 et 1995.

Pour comprendre le succès actuel des questions territoriales associées à la musique, il faut les restituer dans un contexte de long terme. En sciences sociales, les débats et les préoccupations sur la culture ou ses enjeux étaient dans la seconde partie du XXe siècle en grande partie centrés sur les artistes, leurs effectifs, leurs qualités ou leurs différences[10]. Des perspectives liées, à certains égards, à la notion de production artistique, ou de création[11]. Quand elles ne concernaient pas l’offre artistique, les analyses se focalisaient sur la consommation culturelle, ou encore les « pratiques culturelles[12] », ou les « publics[13] », ou encore les intermédiaires culturels[14]. La fin du XXe siècle est caractérisée par un « spatial turn[15] », un retour de la prise en compte de la dimension physique du territoire et de sa matérialité dans les phénomènes artistiques et culturels par les sciences sociales.

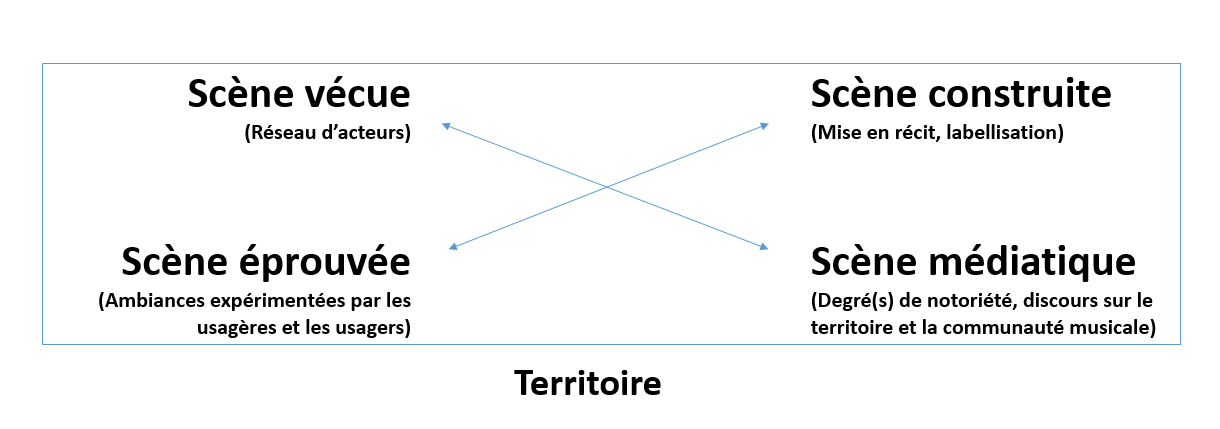

Parmi les textes à l’origine de la définition du projet SCAENA se trouvaient, d’abord, les recherches sur les clusters culturels[16] ou les quartiers créatifs[17] de Dominique Sagot-Duvauroux et Charles Ambrosino qui dirigeaient le programme. Elles rendaient visible le rôle de la proximité spatiale dans les dynamiques culturelles de production artistique. Ces travaux sur les clusters d’entreprises ou les quartiers créatifs avaient l’avantage de montrer comment la proximité des entreprises génère une dynamique créative, une émulation. Mais, focalisés sur la production, ils laissaient souvent de côté les significations, les représentations associées à un type d’activité et leurs effets[18]. À ces travaux s’ajoutait un chapitre programmatique que j’avais publié en 2012[19]. J’y proposais trois lectures complémentaires de la notion de scène musicale – alors encore émergente, mais de plus en plus utilisée[20] pour comprendre les cycles de développement de la musique : la « scène vécue » (les comportements des musiciennes, musiciens et des autres acteurs impliqués dans la musique, y compris leurs rapprochements au sein de lieux ou de quartiers), la « scène construite » (qui caractérisait les récits politiques de la culture locale) et la « scène perçue » (qui était avant tout le discours médiatique sur la musique d’une ville), devenue « scène médiatique » dans SCAENA. De là, le projet SCAENA avait pour objet de reconsidérer et d’étoffer chacun de ces trois éléments, auxquels les collègues urbanistes et architectes ont estimé important d’ajouter un autre : celui de « scène éprouvée ». Ce dernier, davantage associé à la matérialité des lieux, à leurs aménités et à leur dimension extatique[21], correspondait aux « ambiances » et autres « atmosphères » caractéristiques qu’elles et ils avaient pour habitude d’étudier, y compris dans le ressenti des personnes présentes dans les lieux passés en revue.

Quatre approches de la scène musicale angevine

Introduction de l’étude de cas

Porteuse de l’image d’une ville modérée et tranquille – « la douceur angevine » associée à l’écrivain Joachim Du Bellay (1522-1560) –, la ville d’Angers n’était pas particulièrement reconnue pour son activisme rock ou pop au moment où ces musiques s’implantent en France entre les années 1960 et 1980. Cependant, dans la seconde partie des années 1980, la réputation d’Angers grandit après que l’un des groupes locaux, Les Thugs[22], déjà auteur de disques chez plusieurs labels indépendants réputés (Gougnaf Mouvement de Juvisy[23], Closer Records du Havre ou Vinyl Solution de Londres), signe avec le label américain Sub Pop (Seattle) à la suite d’un concert à Berlin en 1988, à la même période que Nirvana, avant une première tournée aux États-Unis. Alors que le manager des Thugs devient, par manque d’autres relais, un point avancé de Sub Pop en Europe, et donc de l’émergence du grunge au début des années 1990, et alors qu’un studio monté par un leader du rock alternatif américain allait ouvrir près d’Angers pour les mêmes raisons en 1993 (Black Box de Iain Burgess et Peter Deimel), un réseau impliquant plusieurs proches des Thugs lance un magasin de disques (1988) puis un label (1990) du nom de Black & Noir, qui définissent bientôt un genre musical, un rock à guitare, associé à Angers[24]. Ce moment de montée en notoriété des groupes angevins est lié à la création de l’Adrama (Association pour le développement du rock et des autres musiques à Angers)[25] qui aboutit, à la suite de rassemblements des musiciens et d’actions de protestations collectives, à la mise en place d’un lieu public pour la répétition (Les Locaux, en 1990, rebaptisés ensuite La Cerclère), puis à un lieu de concert géré par l’Adrama, le Chabada, inauguré en septembre 1994[26]. Cependant, ni les groupes de cette période, ni le disquaire, ni le label n’existent encore aujourd’hui. L’ancien manager est toujours producteur de spectacles, mais il a largement diversifié les genres musicaux dont il s’occupe. Point remarquable à noter, Angers ne connaît pas le mouvement de patrimonialisation du rock et des musiques actuelles à l’œuvre à ce jour dans la plupart des grandes villes (et notamment ici chez les voisines Nantes et Rennes), qui utilisent cette culture rock locale (et son histoire) comme argument de « marketing culturel ». L’importance de cette culture est plutôt travaillée par des acteurs underground spécialisés dans les « mémoires alternatives », comme le label physique et numérique Nineteen Something[27].

Il paraît donc intéressant d’étudier plus précisément ce qui s’est passé à Angers en matière de dynamique musicale lors de cette période dans le cadre même d’une recherche sur les scènes culturelles, et ce en confrontant plusieurs sources de données d’enquête.

Scène vécue : réseaux d’acteurs artistiques et culturels

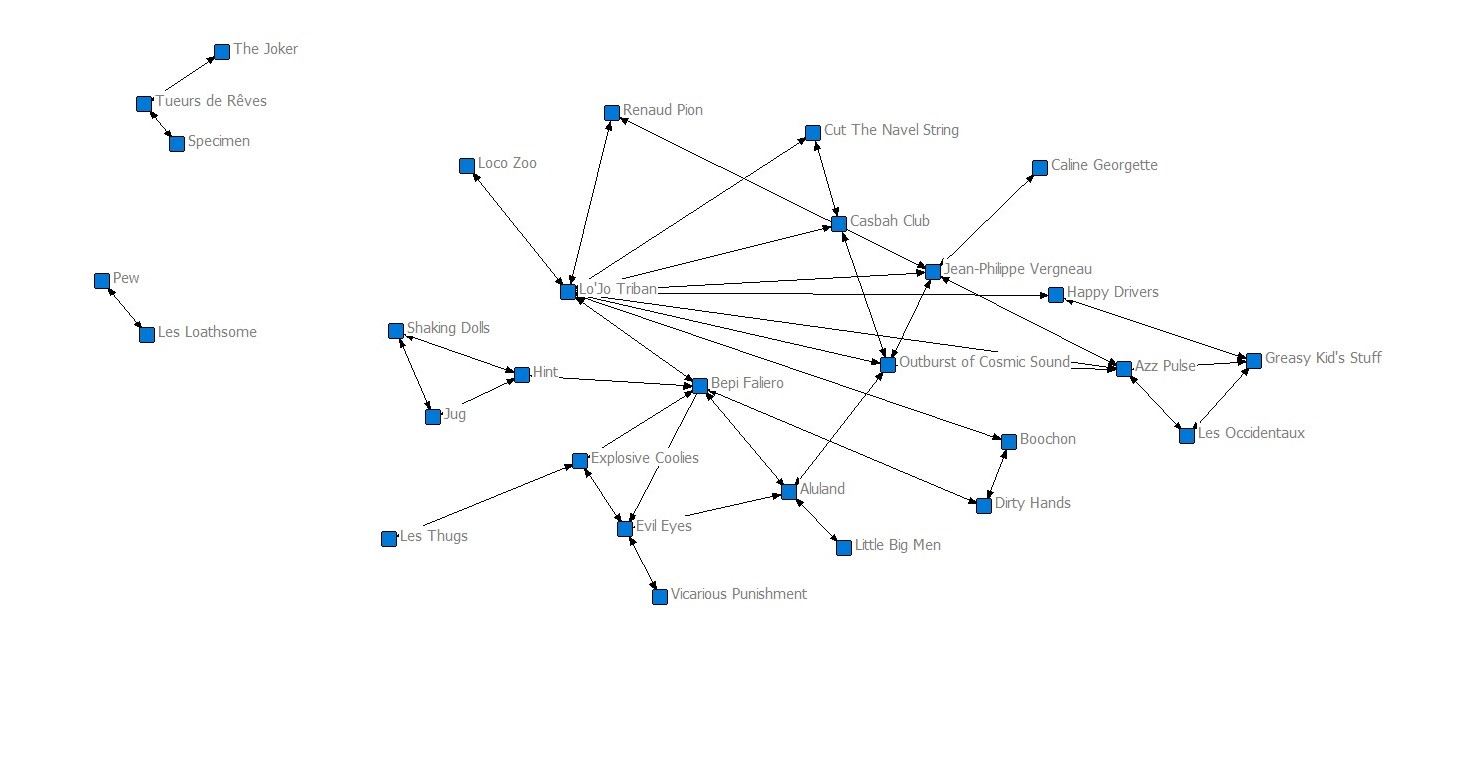

La première approche d’analyse des scènes cherche à comptabiliser les types d’acteurs, leur nombre et leurs connexions. Les forces en présence concernant l’exemple de la scène angevine ont été étudiées à partir des données provenant du fanzine Le Yéti de l’Adrama sur trois années : 1988 (au début de l’association), 1990 (ouverture des locaux de répétition pour les groupes de rock et d’autres musiques actuelles) puis 1994 (ouverture du lieu de diffusion, de concert et d’accompagnement le Chabada). Tous les groupes locaux recensés et cités pendant ces différentes périodes dans ce fanzine officiel de l’association angevine y ont été pointés, afin de mesurer leur croissance en même temps que la densité des réseaux construits entre eux. Les relations intergroupes qui s’y lisent mettent en évidence la solidité d’une scène en devenir. Et ce, alors même que la fin de la période étudiée, tandis qu’elle confirme la montée en puissance de la scène, ouvre sur une diversification des genres musicaux. Par l’analyse de réseaux, un outil permettant de souligner quantitativement les connexions entre les formations, j’ai ainsi cherché à comprendre dans quelle mesure les groupes partageaient ou avaient partagé des musiciens. Le nombre de ces groupes (partageant des musiciens) croît à mesure que les projets artistiques se développent et sont de plus en plus nombreux à Angers, et ce même si, dans la dernière année, le nombre total de groupes croît plus vite que les connexions intergroupes.

Graphique 1. Matrice de connexion intergroupes à Angers élaborée via le corpus de fanzines Yéti de 1994 et une série d’entretiens avec des musiciens (détail).

Tableau 1. Indicateurs de liens entre les groupes angevins cités dans le Yéti.

| Nombre total de groupes | Densité | Diamètre | Coefficient de clustering | Nombre de groupes du label Black & Noir | |

| 1988 | 17 | 0.02205882 | 2 | 0 | 1 |

| 1991 | 27 | 0.03908046 | 9 | 0.1666667 | 7 |

| 1994 | 47 | 0.02693603 | 11 | 0.2758621 | 6 |

Ces données (tableau 1) permettent de réaliser une analyse structurelle du réseau de groupes angevins, à partir de la mesure des musiciens que les groupes partagent ou ont partagés.

La densité exprime le rapport entre le nombre de liens existants et le nombre de liens possibles. Elle varie de 0 (vide) à 1 (complet). C’est parce que l’effectif croît (ce qui augmente le nombre de liens possibles) que la densité décroît finalement en dernière période (même si elle reste plus élevée qu’au début, ce qui montre le dynamisme de la scène).

Le diamètre permet d’évaluer la distance entre les deux nœuds les plus éloignés du réseau. Sa croissance montre que le réseau est très connecté.

Le coefficient de clustering mesure la fréquence relative de triangles – c’est-à-dire quand deux paires de nœuds (a,b) et (a,c) sont connectées par un lien (b,c) –, ce qui permet d’identifier des petits groupes de nœuds (clusters) dans le réseau. Une croissance de ce coefficient contribue à montrer que le cercle d’interconnaissance n’est pas limité à la circulation de musiciens isolés ou même à des couples de musiciens.

Outre l’étude des musiciens, l’analyse des réseaux d’acteurs inclut aussi les personnes impliquées dans les différents domaines associés à la pratique de la musique. Trois ingénieurs du son produisent les enregistrements des groupes locaux et marquent ainsi la période : Christophe Sourice (par ailleurs batteur des Thugs), Gilles Théolier (par ailleurs musicien au sein de groupes au moins un temps proches de Black & Noir, comme Seconde Chambre, Hydrolic Systems, Explosive Coolies, Les Oidgts et d’autres projets plus éphémères – les quatre premiers cités ayant publié des enregistrements chez Black & Noir) et Iain Burgess du studio Black Box en fin de période (à partir de 1992, où il enregistre Bepi Faliero, Les Thugs, Hint pour Black & Noir, mais aussi Cut The Navel String). Il faut également tenir compte des lieux fréquentés : jusqu’au milieu des années 1990, les principaux cafés dans lesquels se rendent les musiciens (La Civette, Le Mezcalibur, Le Louisiane, le Donald’s Pub) se situent dans le « bas » de la ville, non loin de la Maine[28], dans un quartier du centre-ville populaire où les loyers étaient traditionnellement moins chers et les appartements à petite surface plus nombreux. En effet, lors de la période étudiée, la plupart des musiciens impliqués n’ont pas de famille : ils habitent seuls ou en couple, et le quartier n’est pas encore gentrifié.

Outre le pointage des lieux dans le Yéti, nous avons confirmé et précisé ces éléments, avec ma collègue Sandrine Emin, en effectuant une série d’entretiens avec les musiciens des groupes Black & Noir, et plus largement les groupes répétant à la Cerclère ou membres de l’association Adrama. Pour mieux comprendre la « scène éprouvée » (dont je vais maintenant rendre compte), nous avons testé une méthodologie mise en place par les urbanistes du programme SCAENA : les entretiens déambulatoires[29]. L’idée était de circuler dans le centre-ville, guidés par les enquêtés, musiciens ou membres de la scène musicale proches de Black & Noir, qui nous indiquaient les lieux phares de la scène musicale en justifiant, selon eux, l’importance de ces lieux.

Scène éprouvée : ambiance expérimentée localement

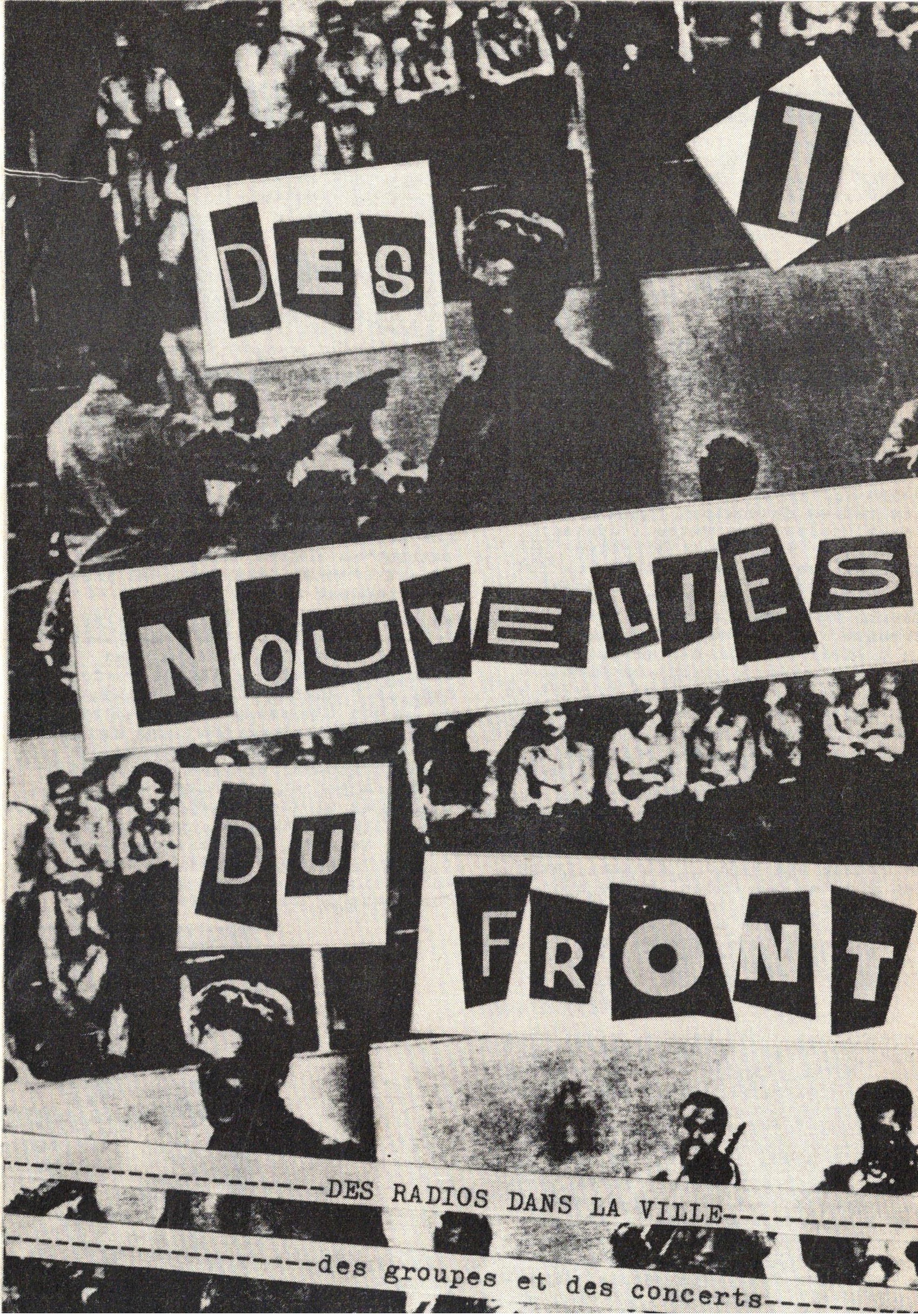

Pour étudier les dynamiques culturelles locales, l’approche par la scène éprouvée cherche à évaluer des ambiances ou des atmosphères remarquables. Elle s’intéresse aux ressentis qu’ont conservés les acteurs d’une scène musicale : ressentis associés aux lieux et aux espaces dans lesquels la scène s’est développée, mais aussi à la place qu’occupaient ces lieux et ces espaces dans le contexte local. En l’occurrence, si elle a des retentissements ailleurs, notamment via les tournées des groupes, la scène musicale angevine du tournant des années 1990 s’inscrit dans un contexte urbain spécifique, en contraste avec l’architecture de la vieille ville et ses maisons à colombages. Si Angers est politiquement modérée (Jean Monnier est maire de 1977 à 1998, socialiste jusqu’en 1983 puis étiqueté divers gauche), la capitale historique de l’Anjou est structurellement marquée par la présence de la religion (de l’université catholique de l’Ouest aux séminaires de formation des religieux), la pratique catholique et ses rituels collectifs ayant longtemps joué un rôle structurant dans la vie locale[30]. Alors que l’expression « douceur angevine » peut renvoyer, pour reprendre les mots de l’urbaniste Jean-Paul Thibaud, à un type d’atmosphère consistante, prégnante et persistante[31], une dynamique de construction oppositionnelle à ce contexte hégémonique de douceur se développe au cours des années 1980. Les Thugs et l’association Black & Noir investissent d’abord le champ de la radio FM, au moment porteur des radios libres du début des années 1980, puis organisent des concerts dans les salles disponibles en ville (ils communiquent alors sur leurs projets dans plusieurs fanzines successifs dont Des Nouvelles du Front, voir document 1), qu’il s’agisse de lieux de l’éducation populaire comme les MPT – maisons pour tous – ou les FJT – foyers de jeunes travailleurs (Monplaisir, Jean-Vilar) –, de cinémas ou de cafés-concerts. Les Thugs se positionnent du côté d’un rock alternatif contre-culturel et contestataire politisé à gauche[32]. La ville qu’ils appréhendent est marquée par des lieux spécifiques. À compter de 1988, le disquaire Black & Noir est le lieu central de rendez-vous, y compris son sous-sol où sont conçus par exemple les flyers et affiches de concerts. L’ambiance associée à la musique et aux comportements subculturels de la scène Black & Noir déborde peu à l’extérieur, dans les rues de la ville. Elle est cantonnée au disquaire, aux concerts ou à quelques bars du centre de la ville, à des lieux fermés dans lesquels il faut entrer si l’on veut l’appréhender.

Document 1. Fanzine Des Nouvelles du Front, par Éric Sourice et Christophe Sourice (du groupe Les Thugs, Angers), no 1 : « Des radios dans la ville, des groupes et des concerts », 1984.

Épousant la culture locale, le centre-ville n’est pas couvert de tags sur les murs ou d’affiches sauvages. Selon Casbah, chanteur du groupe Casbah Club, qui débute en 1989 avant de sortir un premier disque chez Black & Noir :

C’est une petite ville… On restait dans les clous, car si on dérapait, la police municipale savait que c’était nous. […] D’ailleurs, notre numéro de téléphone était écrit sur les affiches des événements qu’on programmait et suffisait à nous dénoncer.

Le son des guitares agressives, influencé par le punk, le hardcore et le rock garage, résonne dans les bars ou les locaux de répétition, à l’abri de la majorité des regards. Pour Casbah encore, entre le Louisiane et le Boléro (la discothèque et boîte de nuit située de l’autre côté de la rue Saint-Laud), il y avait une grosse frontière invisible :

On ne se mélangeait pas avec les jeunes qui écoutaient de la musique de danse commerciale, là était la limite symbolique entre les deux lieux [il me montre le sol au milieu de la rue].

La conscience d’une résistance par des initiatives musicales indépendantes de l’industrie de la musique ou des institutions publiques est entretenue initialement par la fréquentation d’une librairie anarchiste (La Tête en Bas, détruite en 1985) ainsi que du cinéma d’art et essai Les 400 coups (qui ouvre en 1985 et existe toujours). Éric Sourice, le chanteur guitariste des Thugs, cofondateur du disquaire et du label Black & Noir et un temps président de l’Adrama à l’aube des années 1990, revient sur les origines du mouvement :

Pourquoi Angers, petite ville catho, va-t-elle devenir un pôle pour tout ce rock’n’roll furibard ? Je l’ignore. Ce n’est pas faux de dire qu’on a été un peu ceux qui ont allumé la mèche à Angers [mon frère Christophe et moi]. Après, il y a l’énergie de tout un tas de gens qui sont venus s’engouffrer dans la brèche. Il y avait tout à faire. Comme les Thugs commencent à tourner à l’étranger, on a des infos de première main sur les groupes américains, anglais, qui sont totalement inconnus ici[33].

C’est lors des concerts ou du tournoi de football annuel « Buddy Holly[34] » entre 1988 et 1991, accueillant les groupes d’envergure nationale qui se revendiquent du rock alternatif, que la scène compte ses forces, croissantes, alors que la notoriété des Thugs s’affirme grâce aux albums édités chez les labels américains Sub Pop et Alternative Tentacles et aux deux tournées américaines de la fin des années 1980 et du début des années 1990[35]. Mais, à la suite du festival Super Sonic Day du 13 juillet 1993 organisé par Radical (la société de production fondée par le manager des Thugs), et qui accueille alors 15 000 personnes (Faith No More, The Young Gods, Hole, Les Thugs, Ride sont programmés), le label Black & Noir commence à infléchir son activité : les dernières sorties du label associé au disquaire datent de 1995. Une scission s’opère au sein de l’Adrama, l’association « œcuménique » qui militait localement pour une reconnaissance symbolique du rock et un soutien des pouvoirs publics[36]. Le Chabada, lieu associatif géré par l’Adrama en délégation de service public, est conventionné Scène de musiques actuelles (SMAC) en 1996[37], ce qui est vu comme un progrès par certaines et certains (le lieu favorise alors une pluralité dans la programmation, liée à sa vocation d’intérêt général), et perçu par d’autres comme une concession « au pouvoir politique »[38].

Ainsi, l’approche par la scène éprouvée met en lumière un contraste d’ambiance, à Angers, dans la période étudiée, entre « une ville tranquille » (c’est d’ailleurs un titre du groupe local Seconde Chambre), rythmée par un calendrier religieux (« Les dimanches auront notre peau » est un autre titre du même groupe, publiéchez Black & Noir en 1991 après sa séparation), et une scène Black & Noir perçue comme subversive, qui s’impose par la radio puis par l’organisation de concerts et la sortie d’enregistrements ; qui privilégie une musique à base de guitare électrique, inspirée du punk, souvent contre-culturelle, jouée dans des petits lieux, le soir, rassemblant une partie de la jeunesse locale ; et qui ne déborde que peu dans l’espace public de la ville, même si elle circule à l’international.

Scène construite : mise en récit par les acteurs du territoire

Marquées par la politique socialiste nationale, les années 1980 seront à Angers comme ailleurs celles d’un développement des institutions culturelles labellisées[39]. Ainsi, le Nouveau théâtre d’Angers (NTA), centre dramatique national créé en 1986, le Centre national de danse chorégraphique (CNDC) créé en 1984[40] et le festival de cinéma focalisé sur les premiers films Premiers Plans, dont la première édition a lieu en 1989[41], rejoignent le festival de théâtre d’Anjou, créé en 1950, ou encore la programmation annuelle de concerts symphoniques de l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL), basé à Nantes et à Angers, créé en 1971. La scène rock angevine autour de Black & Noir qui s’affirme au cours de la seconde partie des années 1980 ne fait pas partie du récit politique de la culture à Angers, ce qui, quand elle est resituée dans l’époque, apparaît cohérent[42]. Il faut en effet attendre les années 1990 et l’acception ministérielle « musiques actuelles » pour que le rock commence à être considéré comme un élément à considérer esthétiquement par l’institution[43].

Plus tard, au cours de la première décennie 2000, les cultures populaires locales, leur histoire et leurs particularités apparaissent comme des ressources d’attractivité pour le territoire, alors que la notion d’industrie créative tend à s’implanter et que l’idée de la culture comme vecteur économique devient une conviction largement partagée[44]. Or à Angers, ce n’est pas une stratégie choisie. Si certaines entreprises œuvrant dans la production de musiques actuelles dans une perspective professionnelle sont soutenues localement au début des années 2010, avec le « 9 rue Claveaux » (qui se présentait comme une pépinière d’entreprises culturelles[45]), elles sont portées par des acteurs de générations postérieures à celle des années 1990. Le levier de notoriété symbolique « Black & Noir » – ou plus largement l’impact historique du rock angevin – n’est pas utilisé. Par ailleurs, d’un point de vue patrimonial, la mouvance Black & Noir n’est pas non plus, au cours du XXIe siècle, muséographiée ou mise en exposition. Au contraire, Nantes, la métropole voisine, organise l’exposition de grande ampleur « Rock ! Une histoire nantaise » en 2018-2019 et la pérennise par une déclinaison virtuelle[46] ; Rennes développe le site « Mémoires des Trans » en référence au festival national des Trans Musicales, dont la première édition date de 1979 ; ou encore, en Aquitaine, Bordeaux accueille à partir de 2004 le festival et label phonographique Bordeaux Rock. Seattle, la ville du label Sub Pop, développe également, après la mort de Kurt Cobain de Nirvana, une offre muséale exposant la dynamique locale du tournant des années 1990 associée au grunge[47].

Ainsi, Angers passe à côté de la mouvance de l’économie créative et de la contribution musicale au récit local. Il semble que ce ne soit pas une ville « rock » du point de vue de l’institution. Cependant, comme j’ai contribué à le montrer, un récit alternatif autour de la culture à Angers se développe via une nébuleuse d’activistes auparavant investis dans l’association Black & Noir, en particulier dans les activités associées aux concerts, puis au disquaire ou au label. Le nouveau label Nineteen Something créé en 2015, qui assume une dimension patrimoniale, réédite ainsi les groupes angevins de la période et propose un récit qui se veut éloigné des circuits institutionnels, « officiels ». Il se définit ainsi sur sa plateforme : « Label indépendant et distributeur numérique du rock souterrain. Pour que les héros du Peuple demeurent immortels[48]… » Or il s’avère que cette activité, même si elle n’est pas prise institutionnellement au sérieux du point de vue de la mémoire, a un effet sur la scène locale contemporaine : activité de nouveaux groupes influencés par l’esthétique Black & Noir, comme ceux portés par le label Twenty Something, ou même reformation de groupes[49].

L’approche par la scène construite prend donc au sérieux les récits officiels proposés par une ville concernant ses atouts culturels. Ces récits, hégémoniques, empreints de lectures historiques particulières mais aussi liés aux stratégies politiques ou plus récemment au marketing urbain, façonnent une image de la ville. Ils sont remis en cause par des récits alternatifs ou des contre-récits qui expriment d’autres perceptions de la ville, et notamment de ses scènes. Concernant la scène angevine, l’activité de collectifs associatifs ou de labels intéressés par le patrimoine rock indépendant, comme Nineteen Something, témoigne de la vivacité avec laquelle des récits patrimoniaux alternatifs parviennent à voir le jour.

Scène perçue : notoriété et traitement médiatiques

La nécessité de cet axe, « scène perçue » ou « scène médiatique », vient de deux raisons principales. D’une part, les acteurs d’une scène culturelle, intégrés dans un mouvement collectif, ont souvent des ressentis différents ou décalés par rapport à ce que les médias et les réseaux sociaux disent d’eux, notamment parce que les premiers vivent la scène au quotidien alors que les seconds couvrent des événements ponctuels[50]. D’autre part, les scènes culturelles trouvent un élément décisif de leur importance et de leur pérennité dans le fait que des médias extérieurs au territoire en parlent[51]. Il arrive fréquemment, dans la littérature spécialisée, qu’une ville soit attachée à une expression artistique et que certaines étiquettes gardent une importance même lorsque la dynamique artistique est terminée depuis longtemps. Il faut tenir compte du cycle de vie des scènes pour comprendre ce décalage. Alors que, à l’échelle locale, une dynamique collective émerge en tant que scène, elle n’est d’abord pas couverte par les médias autres qu’alternatifs ou autrement que par les échanges interpersonnels via les réseaux sociaux. Puis, dans un second temps, souvent au moment où l’un ou l’une des artistes impliqués gagne en notoriété, les médias cherchent à comprendre cet engouement, et l’origine des artistes est l’une des raisons souvent invoquées. Des posts, des articles, des reportages, des enquêtes sont alors effectuées. Il y a souvent un emballement, qui est proportionnel à la notoriété de l’artiste révélé ou au fait que d’autres artistes apparaissent dans son sillage[52], et qui est repris par le récit officiel institutionnel… ou non (voir partie précédente).

Alors qu’Angers est perçu nationalement comme une ville politiquement et culturellement modérée dans les années 1980 (voir la partie consacrée à la notion de scène éprouvée), les médias locaux sont circonspects envers le rock. La situation commence à évoluer à la fin de la décennie. Or, comme à Nantes, les propos des médias nationaux, généralistes ou spécialisés, ont un impact à l’échelle locale. En janvier 1989, un article du quotidien Le Monde qui fait le bilan de la politique culturelle d’Angers (beaux-arts, théâtre, cinéma, danse…) propose une conclusion combative et critique envers la mairie, aussi surprenante qu’inespérée pour le monde du rock, qui sera largement reprise dans le contexte local, à en croire les entretiens que nous avons effectués : « Les rockers – les Thugs en tête, quatre musiciens teigneux qui ont baroudé un peu partout à l’étranger – ont donc la cote et négocient, par le biais d’une association qu’ils viennent de constituer, l’Adrama, avec la mairie pour obtenir des salles de répétition (c’est pratiquement chose faite) et une salle lieu de concert dans le centre-ville (ce qui est loin d’être gagné). En attendant, les rockers se font diplomates, tout en restant sur leurs gardes. Ils publient même un journal, le Yéti, dont le cri devrait émouvoir les Homo sapiens… “Angers, c’est un champ en jachère”[53]. »

La diversité des militantes et militants locaux du rock est ici résumée par une figure de proue : celle des Thugs, via l’action de son chanteur et guitariste Éric Sourice, également codirecteur du disquaire Black & Noir. Dans la même logique, et alors que l’Adrama a obtenu une première victoire avec la construction du lieu de répétition en 1990, Rock&Folk,la principale revue musicale française à cette époque, propose un dossier « Rock à Angers » dans son numéro mensuel de juin 1991. Malgré une description de la diversité des initiatives musicales locales sur quatre pages, le journal positionne Black & Noir et les Thugs en chefs de file : « En l’absence d’une salle adaptée au rock, le chef-lieu du Maine-et-Loire semble en proie à un drôle de bouillonnement […] grâce aux studios de répètes, aux assos, au label Black&Noir […]. Il reste impossible de nier l’existence d’un son angevin, que l’on peut ainsi caractériser : jouons vite et fort dans la langue de Shakespeare […], tournons, tournons, et respectons la trilogie guitare basse batterie[54]. »

Par ailleurs, la posture des Thugs et de Black & Noir, à la fois underground et frontale et d’une certaine manière idéologiquement cohérente, séduit, dès la fin des années 1980, également Les Inrockuptibles, journal leader du renouveau « rock indépendant » porté sur l’actualité culturelle, qui est impressionné par la reconnaissance des Thugs dans le circuit post-punk indépendant international : « Les silhouettes noires et émaciées des quatre Thugs sont les figures tutélaires du rock français le plus intransigeant. Respectés, admirés, ils ont eu la chance de ne jamais être à la mode. […] Éric [Sourice] a aussi lancé son label Black & Noir[55]. »

À la suite de leurs premiers disques édités chez Gougnaf Mouvement et chez Closer au milieu des années 1980, les Thugs sont suivis par les nombreux fanzines français du punk, du rock alternatif ou garage (à côté des mensuels nationaux spécialisés, les fanzines représentent le premier média translocal de l’époque pour ces mouvements musicaux). Les Thugs bénéficient de numéros spéciaux de plusieurs de ces publications (Nineteen, Combo!, Abus Dangereux, Le Légume du Jour, Wake Up!…) qui circulent dans les concerts et chez les disquaires indépendants. Cet intérêt constitue un appel d’air pour Black & Noir et les groupes angevins qu’édite le label, et qui bénéficient ensuite largement de ces espaces de publication (les premiers groupes concernés sont les Dirty Hands, les Shaking Dolls et le Casbah Club, ainsi qu’Hydrolic Systems, les Drift, Hint). L’appartenance à Black & Noir et à la ville d’Angers construit une sorte d’aura. Une représentation romantisée de ces groupes se construit peu à peu qui sera scellée avec l’explosion du grunge et de Nirvana à partir de 1992 – puisque les ponts existaient déjà entre Seattle et Angers, entre Sub Pop et Black & Noir, les Thugs ayant joué avec Nirvana, Mudhoney ou TAD. Aujourd’hui encore, le fait que des personnages médiatiques alternatifs comme la romancière Virginie Despentes, le dessinateur Luz[56], le journaliste politique David Dufresne ou le producteur Stéphane Saunier (ancien du label Roadrunner et des lives chez Canal+)[57] déclarent leur flamme envers les Thugs et Black & Noir témoigne de la dimension significative de la scène. Cette observation montre à quel point l’image que les médias donnent de la scène, au début des années 1990 comme dans la période contemporaine, ne représente pas obligatoirement ce qui se passe au niveau local, les discours sur les scènes culturelles pouvant être parfois concordants, parfois divergents, en fonction de l’axe implicite adopté pour décrire la dynamique culturelle locale.

Ces récits, hégémoniques, empreints de lectures historiques particulières mais aussi liés aux stratégies politiques ou plus récemment au marketing urbain, façonnent une image de la ville. Ils sont remis en cause par des récits alternatifs ou des contre-récits qui expriment d’autres perceptions de la ville, et notamment de ses scènes.

Synthèse analytique des outils d’étude d’une scène

Quels facteurs permettent de dire d’une ville qu’elle est particulièrement dynamique sur le plan culturel, ou d’une scène musicale locale qu’elle est remarquable ? Le cas du rock angevin pointe vers une diversité d’angles d’approche possibles pour jauger la dynamique d’une scène : celui de la production (nombre de groupes, de concerts, d’enregistrements) ou des échanges de liens ; celui de l’ambiance d’émulation, de l’atmosphère, perçue de façon plus subjective ; celui des présentations des politiques et de l’activité culturelle à l’échelle locale ; ou encore celui de l’actualité médiatique et de l’intensité des discours des médias nationaux ou alternatifs. Si ces axes amènent des résultats différents, ils convergent aussi parfois, a contrario. Ainsi, sur le modèle du cas angevin que j’ai étudié ici, et en suivant la méthodologie développée dans le cadre du programme collectif SCAENA, je propose de définir et d’étudier les scènes musicales selon quatre dimensions :

- la scène vécue : un réseau d’acteurs sur un territoire ;

- la scène éprouvée : un faisceau d’ambiances ressenties sur un territoire ;

- la scène construite : les mises en récit du territoire, qu’elles soient officielles, stratégiques, hégémoniques ou au contraire alternatives ;

- la scène médiatique : le type de visibilité et les représentations de la musique sur un territoire proposés par les médias (quelle que soit leur forme) à différentes échelles.

C’est la combinaison de ces quatre dimensions sur un territoire qui constitue l’étude d’une scène musicale spécifique. Un recensement des travaux sur les scènes culturelles tend à montrer que, implicitement, les scènes sont considérées de manière diverse lorsqu’elles sont évoquées. Le dynamisme d’une scène locale est donc à relativiser[58]. S’agit-il d’une dynamique d’acteurs et de lieux ressources ? D’une attractivité du territoire (une « ville où il fait bon vivre » reconnue par des témoignages, le contraire étant une ville où le sentiment d’insécurité serait fort) ? D’un récit associé au marketing territorial ou à de fortes dépenses culturelles donnant une cohérence culturelle à la ville ? Ou bien d’un buzz médiatique indépendant du point de vue et des activités de ses habitantes et habitants, en particulier de ses artistes ?

Les propositions émanant du projet de recherche collectif SCAENA[59] avaient pour but de gagner en précision concernant l’analyse des scènes culturelles locales, et ce sur deux niveaux. D’abord, le projet cherchait à clarifier les diverses strates de compréhension des activités et des discours sur les scènes. S’il existe de multiples manières de parler de pratiques musicales sur un territoire, l’important est de savoir dans quel registre on se place (individuel ou collectif, associé aux faits ou aux représentations, subjectif ou non…). Ensuite, le projet se donnait pour but d’élaborer un modus operandi pour étudier ces scènes artistiques et culturelles à partir de quatre prismes complémentaires (voir schéma 1), ces prismes pouvant ensuite être mis en dialogue pour tenir compte des spécificités des territoires étudiés et du contexte de la recherche.

Schéma 1. L’étude des scènes selon quatre axes (à partir des résultats du projet SCAENA).

Pour comprendre la dynamique territoriale d’une scène culturelle, il ne s’agit pas d’avoir « pour objectif de proposer une analyse statistique en silo (réseaux, ambiances, récits, médias) mais bien une analyse transversale dynamique qui met en évidence les manières dont ces dimensions se composent et se recomposent au sein d’un territoire suivant des interactions complexes et évolutives[60] ». S’agit-il d’une recherche sur une scène contemporaine, ou située dans le passé ? Une étude d’une scène ayant pris corps dans le passé peut permettre de mieux définir la posture de la ville face à la culture, de mieux comprendre ce qu’ont vécu les habitants par le passé, ou encore de mettre en avant les caractéristiques saillantes de l’identité d’un territoire. Du point de vue de son évolution, s’agit-il d’une scène en développement ou en fin de vie (investissant des friches, ou plus tard grevée par la gentrification, ou plus tard encore rattrapée par la patrimonialisation ou la touristification)[61] ? Déceler une scène émergente peut permettre de mieux comprendre comment une ville évolue, ou encore les demandes ou l’aspiration des publics. L’articulation entre perspectives hégémoniques et contre-publics subalternes, notamment underground, peut permettre de construire une plus grande cohésion au sein de la ville, notamment entre les dimensions créatives, participatives ou interculturelles dont parle Guy Saez[62]. Comprendre une scène en déclin peut, par exemple, permettre de mieux articuler politique du spectacle vivant et patrimoine en devenir (les scènes actives d’hier sont le patrimoine de demain, via notamment l’attrait construit par l’activité médiatique). Par ailleurs, l’intersection des divers axes de travail proposés pour étudier les scènes peut permettre de confronter l’atmosphère et les ambiances des lieux avec l’activité artistique, ses événements, son dynamisme, ainsi qu’avec les récits autour de la ville. Cela conduit à établir de nouvelles connexions entre d’une part l’espace physique, notamment architectural et patrimonial, et d’autre part l’espace social et les communautés culturelles définissant les villes. Les chercheurs et chercheuses investis au sein de SCAENA ont déjà testé la grille d’analyse proposée dans le cadre de multiples domaines et pratiques artistiques dans trois villes (Angers, Grenoble, Nantes)[63]. Nul doute que les résultats obtenus amèneront à de nouvelles discussions et à un bilan à moyen terme.

Déceler une scène émergente peut permettre de mieux comprendre comment une ville évolue, ou encore les demandes ou l’aspiration des publics. […] Comprendre une scène en déclin peut, par exemple, permettre de mieux articuler politique du spectacle vivant et patrimoine en devenir.

Conclusion

La façon dont la matérialité des villes imprègne la musique (et plus largement l’art et la culture) et la façon dont le phénomène est perçu et ressenti sont des problématiques décisives pour comprendre l’écologie globale de la musique. Lorsqu’on parle des pratiques musicales au niveau global (national, voire international), on a parfois tendance à oublier que la musique émerge d’abord via des dynamiques collectives locales et que les acteurs qui s’y investissent vivent quelque part sur le territoire. Cela étant donné, j’ai voulu, dans le cadre de cette contribution, rappeler que les discours sur la dynamique culturelle d’une scène locale partent souvent d’optiques ou d’axes d’analyse différents. À partir des résultats du programme de recherche SCAENA, j’ai cherché à recenser quatre manières de parler de la vigueur, de la particularité ou de l’originalité des scènes musicales locales. Certes, les données sociodémographiques (population totale, taille de la population immigrée, âge moyen, part des moins de vingt ans) ou économiques (revenu par habitant, part de la population active et distribution par profession et par catégorie socioprofessionnelle) sont des variables qui permettent de mieux comprendre ce que sont un quartier ou une ville, mais elles ne suffisent pas à spécifier la marque artistique d’un territoire, qui dépend aussi des activités privilégiées, de la circulation des personnes et des discours et des représentations qui leur sont associés. C’est pourquoi parler de scène musicale a un sens.

Remerciements

L’auteur remercie les relecteurs anonymes du texte, l’équipe éditoriale du CNM Lab, ses collègues de SCAENA, en particulier Sandrine Emin pour l’enquête de terrain, Etienne Capron pour l’analyse de réseau et Basile Michel pour la version originale du schéma, et il dédicace l’article à deux musiciens de la scène angevine récemment disparus, Doumé (Noodles puis Dirty Hands, magasin Black & Noir) et Laurent Terrade (Death Row B puis Explosive Coolies, association l’Étincelle).

[1] HALL S. et JEFFERSON T. (éd.), Resistance Through Rituals. Youth Subcultures in Post-War Britain, Londres, Hutchinson, 1976.

[2] IRWIN J., Scenes, Beverly Hills, Sage, 1977.

[3] STRAW W., « Systèmes d’articulation, logiques de changements : communautés et scènes de musiques populaires », dans G. Guibert et G. Heuguet (dir.), Penser les musiques populaires, Paris, Éditions de la Philharmonie, 2022 [traduit de « Systems of articulation, logics of change: communities and scenes in popular music », Cultural Studies, vol. 5, no 3, 1991, p. 368-388].

[4] GUIBERT G., « Les approches pionnières des scènes », dans C. Ambrosino et al. (dir.), Scènes artistiques. Au-delà de la ville créative, Fontaine, Presses universitaires de Grenoble (PUG), 2025, p. 53-60.

[5] SCAENA (Scènes culturelles, ambiances et transformations urbaines) est un programme de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui fédérait entre 2019 et 2023 une équipe de chercheurs et chercheuses rattachés à cinq laboratoires (Angers, Nantes, Grenoble, Paris).

[6] BLUM A., « Scenes », Public, no 22-23, 2001, p. 7-35, en ligne : https://public.journals.yorku.ca/index.php/public/article/view/30324.

[7] AMBROSINO C. et al. (dir.), Scènes artistiques. Au-delà de la ville créative, Grenoble, PUG, 2025.

[8] ZUKIN S., The Culture of Cities, Cambridge, Blackwell, 1995.

[9] Architecture, économie, sociologie, urbanisme, gestion, sciences de l’information et de la communication, géographie.

[10] HUBBARD P. et al. (éd.), Key Thinkers on Space and Place, Londres, Sage, 2004.

[11] C’est le cas des débats associés aux politiques culturelles ou des travaux de recherches en socio-économie sur les artistes (colloque organisé par Raymonde Moulin en 1985), ou plus largement sur « l’offre » – pour utiliser un vocabulaire marchand.

[12] Voir notamment la célèbre enquête structurelle du département des Études, de la Prospective et des Statistiques (DEPS) du ministère de la Culture « Les pratiques culturelles des Français » (1973, 1981, 1988, 1997, 2008, 2018).

[13] DONNAT O. et TOLILA P., Le(s) public(s) de la culture, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.

[14] HENNION A., La passion musicale. Une sociologie de la médiation, Paris, Métailié, 1993.

[15] HUBBARD P. et al., Key Thinkers on Space and Place, op. cit.

[16] SAGOT-DUVAUROUX D., « Du cluster à la scène : l’encastrement des activités artistiques dans le territoire », L’Observatoire, no 47, 2016, p. 9-13, en ligne : https://doi.org/10.3917/lobs.047.0009.

[17] AMBROSINO C., « Quartiers artistiques, territoires (ré)créatifs. Perspectives londoniennes », dans G. Bellavance et M. Roy-Valex (dir.), Arts et territoires à l’ère du développement durable. Vers une nouvelle économie culturelle ?, Laval, Presses de l’université Laval, 2015.

[18] Voir EMIN S. et SCHIEB-BIENFAIT N. (dir.), Scènes culturelles, clusters culturels et quartiers créatifs. Les ressorts des enjeux territoriaux du développement culturel, Rennes, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2019.

[19] GUIBERT G., « La notion de scène locale. Pour une approche renouvelée de l’analyse des courants musicaux », dans S. Dorin (dir.), Sound Factory. Musique et logiques de l’industrialisation, Guichen-Paris, Mélanie Seteun-Uqbar, 2012, p. 93-124, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.ms.1055.

[20] Pour un état des lieux des travaux, ainsi qu’une dizaine de contributions d’auteurs et autrices, voir BENNETT A. et PETERSON R. A. (éd.), Music Scenes. Local, Translocal, and Virtual, Nashville, Vanderbilt University Press, 2004.

[21] C’est-à-dire qui déborde sur le territoire pour lui donner un cachet particulier. Voir SAGOT-DUVAUROUX D., « La valeur vaporeuse de l’art et les nouvelles dynamiques territoriales », Études théâtrales, no 67, 2019, p. 179-188, en ligne : https://doi.org/10.3917/etth.067.0179.

[22] Le groupe est formé en 1983 et s’arrête en 1999, à l’exception d’un « No-Reform Tour » en 2007 à la suite d’une invitation à jouer pour les vingt ans du label états-unien de Seattle Sub Pop.

[23] En 1985, le label édite leur premier 45 tours ainsi que la compilation Les héros du peuple sont immortels avec, outre les Thugs, plusieurs groupes réputés de la scène de rock alternatif (Hot Pants, OTH, Parabellum, Les Rats, La Souris Déglinguée, Camera Silens…).

[24] Ces éléments sont relevés dans plusieurs ouvrages de journalistes comme FOULHOUX P., Black & Noir. Enragez-vous !, Tarnos, Metro Beach, 2024 ; FOULHOUX P., Les Thugs. Radical history, Paris, Le Boulon, 2020 ; DENIAU C., Look back in Angers. Une histoire de la scène musicale angevine,La Varenne-Saint-Hilaire, Acetate, 2020.

[25] L’Adrama est l’association qui fédère les musiciennes et les musiciens de musiques populaires à Angers, quel que soit leur style.

[26] Lieu qui détient aujourd’hui le label ministériel SMAC (Scène de musiques actuelles).

[27] GUIBERT G. et EMIN S., « Culture underground et (in)visibilité des scènes musicales. La scène Black & Noir à Angers (1988-1994) et sa patrimonialisation alternative », dans C. Ambrosino et al. (dir.), Scènes artistiques, op. cit., p. 133-147.

[28] Pour une représentation cartographique que nous avons, avec Sandrine Emin, contribué à alimenter, voir « La ville en musique », dans « Le Chabada : 30 ans. Actuel depuis 1994 », 2024, en ligne : https://lechabada.com/30-ans.

[29] THIBAUD J.-P., En quête d’ambiances. Éprouver la ville en passant, Genève, MétisPresses, 2015.

[30] LEBRUN F. (dir.), Angers, Paris, Beauchesne, 1997. Voir aussi BIGUET O. et LETELLIER-D’ESPINOSE D., Angers. Formation de la ville, évolution de l’habitat, Nantes, Éditions 303, 2016.

[31] THIBAUD J.-P. (dir.), « Ambiances et scènes : cadres analytiques et démarches d’enquête », séminaire de l’ANR SCAENA, fév. 2021 ; THIBAUD J.-P., « Petite archéologie de la notion d’ambiance », Communications, no 90, 2012, p. 155-174, en ligne : https://doi.org/10.3406/comm.2012.2659.

[32] RUDEBOY A., Nyark nyark ! Fragments des scènes punk et rock alternatif en France (1976-1989), Paris, Folklore de la zone mondiale-Zones, 2007.

[33] À ce sujet, voir DORDOR F., « Angers, la belle enragée », dans Disquaires. Une histoire : la passion du vinyle, Paris, GM, p. 218-223.

[34] WELL M., « Foot et rock à Angers », Le Légume du Jour. Fanzine rock et punk, no 5, nov. 1989, p. 26.

[35] FOULHOUX P., Les Thugs, op. cit.

[36] GUIBERT G. et EMIN S., « Culture underground et (in)visibilité des scènes musicales », op. cit.

[37] « Le Chabada. Consolidation des emplois », Culture & proximité, no 4, juin 1997, p. 13.

[38] Entretiens avec Éric Sourice, menés avec Sandrine Emin en juin 2021.

[39] POIRRIER P., L’État et la culture en France au XXe siècle, Paris, Le Livre de poche, 2000.

[40] TEILLET P., « L’embusqué à découvert », Volume!, vol. 4, no 1, 2005, p. 95-116, en ligne : https://doi.org/10.4000/volume.1696.

[41] Collectif, 30 ans de Premiers Plans (1989-2018),Angers, Festival Premiers Plans d’Angers, 2018.

[42] TEILLET P., « Une politique culturelle du rock ? », dans P. Mignon et A. Hennion (dir.), Rock. De l’histoire au mythe, Paris, Anthropos, 1991, p. 217-246, en ligne : https://doi.org/10.3406/vibra.1991.1106.

[43] TEILLET P., « Le “secteur” des musiques actuelles. De l’innovation à la normalisation… et retour ? », Réseaux, no 141-142, 2007, p. 269-296.

[44] LERICHE F. et al. (dir.), L’économie culturelle et ses territoires, Toulouse, Presses universitaires du Mirail (PUM), 2008. Voir aussi BOUQUILLION P. (dir.), Creative economy, creative industries. Des notions à traduire, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes (PUV), 2012.

[45] Voir le site de l’association : https://9rueclaveau.wordpress.com.

[46] CRETON C. et al., « “Pour moi, c’est plus qu’une expo !” Production et réception d’une exposition sur les musiques populaires dans un musée d’histoire », Culture & Musées, no 40, 2022, p. 257-285, en ligne : https://doi.org/10.4000/culturemusees.9397.

[47] MALFETTES S., American rock trip, Paris, Zones sensibles, 2012.

[48] Voir le site du label : https://nineteensomething.fr. Il s’agit d’une référence à un album compilation de rock alternatif des années 1980 déjà mentionné.

[49] GUIBERT G. et EMIN S., « Culture underground et (in)visibilité des scènes musicales », op. cit.

[50] DAYAN D. et KATZ E., Media Events. The Live Broadcasting of History, Cambridge, Harvard University Press, 1992.

[51] GUIBERT G., « “La classe rémoise”. À propos du traitement médiatique des musiques populaires émergentes en France », Contemporary French Civilization, vol. 36, no 1-2, 2011, p. 113-126.

[52] BENNETT A., « Music, media and urban mythscapes: a study of the ‘Canterbury Sound’ », Media, Culture & Society, vol. 24, no 1, 2002, p. 87-100.

[53] « La culture en mosaïque. À côté des institutions très nombreuses, très aidées, un foisonnement d’initiatives individuelles », Le Monde, 20 janv. 1989.

[54] COROLLER V., « Rock à Angers », Rock&Folk, no 286, juin 1991, p. 71.

[55] DAVET S., « Les Thugs », Les Inrockuptibles, no 50, nov. 1993, p. 20.

[56] Voir Les Inrockuptibles, no 1301 : « Luz rédac’ chef », nov. 2020.

[57] Tous deux sont longuement interviewés dans l’ouvrage de Patrick Foulhoux Les Thugs. Radical history.Virginie Despentes, qui parle de Black & Noir, des Thugs, du Casbah Club et d’autres groupes angevins dans son roman Vernon Subutex, a rédigé la préface dece livre.

[58] STRAW W., « Scènes : ouvertes et restreintes », Cahiers de recherche sociologique,no 57, automne 2014, p. 17-32, en ligne : https://doi.org/10.7202/1035273ar.

[59] Je dirigeais l’une des cinq équipes du projet, celle issue du laboratoire IRMÉCCEN (Institut de recherche Médias, cultures, communication et numérique) de la Sorbonne-Nouvelle, dans les approches sociologiques et liées aux sciences de l’information-communication et, du point de vue des pratiques étudiées, j’étais le référent sur la musique.

[60] MICHEL B. et SAGOT-DUVAUROUX D., « Renouveler l’approche des scènes », dans C. Ambrosino et al. (dir.), Scènes artistiques, op. cit.,p. 65.

[61] CAPRON É. et MORTEAU H., « Accompagner les scènes culturelles en pensant leur cycle de vie », Observatoire des politiques culturelles (OPC),16 nov. 2023, en ligne : https://www.observatoire-culture.net/accompagner-scenes-culturelles-selon-cycle-vie.

[62] SAEZ G., « La métropolisation de la culture », Cahiers français, no 382, 2014, p. 10-15.

[63] Voir notamment AMBROSINO C. et al. (dir.), Scènes artistiques, op. cit. Voir aussile dossier de l’OPC de Grenoble sur la ville de Nantes, par les chercheurs du projet SCAENA : « Scènes culturelles, ambiances et transformations urbaines », OPC, 2025, en ligne : https://www.observatoire-culture.net/dossier/scenes-culturelles-ambiances-transformations-urbaines ; et l’appel en cours de la revue Ambiances : GUIBERT G. et al. (dir.), « Ambiances et scènes culturelles. Croisements, articulations, contextualisations », Ambiances. Revue internationale sur l’environnement sensible, l’architecture et l’espace urbain,2025, en ligne : https://journals.openedition.org/ambiances/5142.