Demain, les festivals

Essai de prospective

Introduction

Trois ans passés à examiner les festivals sous toutes leurs coutures (sociales, territoriales, artistiques, culturelles, économiques et politiques) nous rendent particulièrement modestes à l’heure de réfléchir à leurs scénarios d’évolution à l’horizon 2030. Cette recherche a été entamée en 2019, à l’heure où chacun – nous les premiers – voyait la festivalisation non plus simplement comme une tendance opportuniste et réversible, mais comme un tournant anthropologique. Pour être massive1Emmanuel Wallon, lors des premiers États généraux des festivals (Avignon, 2 octobre 2020), indiquait ainsi que les estimations les plus « folles » pariaient sur l’existence de 6 000 festivals en France. Nos estimations (plus folles encore ?), établies à partir d’une cartographie des festivals pour le ministère, dépasseront probablement les 8 000 événements., elle n’en a pas moins affronté un événement critique – la pandémie – qui peut lui‑même induire un autre tournant. La modestie n’interdisant pas la curiosité, nous avons repris dans ce texte chacune des grandes leçons de notre enquête, parue le 25 novembre 20212« Culture et médias 2030. Prospective de politiques culturelles », rapport du ministère de la Culture et de la Communication et du Secrétariat général, Paris, La Documentation française, 2011. Voir le site : www.culturemedias2030.culture.gouv.fr., et leur adjoignons une réflexion prospective spécifique. Celle‑ci s’inspire des travaux réalisés en 2011 par le Département des études, de la prospective et des statistiques, et en examine, dix ans après, les scénarios. C’est par un retour critique sur cet important travail que nous commencerons. Nous poursuivrons par les curiosités prospectives que suscitent les principaux enseignements que nous tirons de notre recherche dans cinq domaines : l’économie, les publics, le bénévolat, les partenariats territoriaux et la communication sociale. Enfin, nous proposerons trois scénarios agrégeant quelques‑unes des tendances présentées au sein de ces cinq domaines, avec leurs implications en termes d’actions publique et collective. Cette agrégation est nécessairement sélective. Elle procède de la réflexion de chercheurs qui ne sont pas rodés à l’exercice prospectif, mais qui font le pari que celui‑ci peut éclairer la connaissance et l’action.

Culture 2030 : trois mutations et un point aveugle

En 2011, le ministère de la Culture s’était lancé dans un exercice inédit de prospective qui avait pris la forme d’un ouvrage3« Culture et médias 2030. Prospective de politiques culturelles », rapport du ministère de la Culture et de la Communication et du Secrétariat général, Paris, La Documentation française, 2011. Voir le site : www.culturemedias2030.culture.gouv.fr. et d’un site Internet4Ibid.. Mené par le Département des études, de la prospective et des statistiques, ce travail imaginait les orientations possibles des politiques culturelles de l’État à l’horizon 2030, en s’appuyant sur une série d’indicateurs sociologiques, économiques, technologiques, culturels et environnementaux. Les questions balayaient un large spectre allant du rôle de l’État, de l’Europe et des collectivités territoriales, à l’évolution des pratiques culturelles, en passant par celle des industries culturelles et médiatiques, les transformations sociales et climatiques ou encore l’effet du numérique. De ces réflexions étaient nés quatre scénarios imaginant un futur possible : « l’exception continuée » ; « le marché culturel » ; « l’impératif créatif » et « culture d’identités ». Ces scénarios fonctionnent comme des idéaux types à mi‑chemin entre concept et réalité. Leur vocation n’est pas d’anticiper l’exactitude d’une réalité, mais d’identifier des configurations, des orientations possibles : la prospective n’est pas une prévision.

À l’heure d’imaginer, à notre tour, à quoi pourraient ressembler les festivals dans dix ou vingt ans, se replonger dans ce travail donne l’opportunité de voir quels phénomènes peuvent peser plus directement sur l’avenir du secteur festivalier. C’est par cet exercice critique que cet article se propose de commencer.

Le point de départ de la réflexion prospective du ministère s’appuyait sur trois principales mutations macrosociologiques : globalisation, révolution numérique et transformations sociales. Chacune de ces mutations fonctionne comme une toile de fond pour penser l’avenir et élaborer des scénarios prospectifs.

Globalisation

Cette première dynamique de mutation désigne un double mouvement d’uniformisation (économique, politique, culturel) d’une part, et de flux migratoires continus d’autre part. Ce processus de « déterritorialisation5Appadurai A., Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot, 2015. » traduit l’existence de mouvements transnationaux qui favorisent le multiculturalisme et l’émergence de nouveaux registres de légitimité culturelle en transformant la dualité du savant et du populaire6Grignon C. et Passeron J.-C., Le Savant et le Populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Seuil, 1991.. Mais il témoigne aussi de l’essor d’un capitalisme musical et questionne la capacité des acteurs à se doter d’outils de régulation face à des opérateurs multinationaux de plus en plus puissants. Comment et à quelle échelle défendre l’exception culturelle ? Comment penser des stratégies transnationales face aux acteurs de la mondialisation des industries culturelles et des médias ? Dix ans plus tard, ces questions restent entières, en particulier pour les festivals de musique. Si seule une partie d’entre eux est directement aux prises avec les enjeux de globalisation et de concentration économique, c’est bien l’ensemble du secteur qui dépend des réponses à ces questions. Certes, la dépendance économique des festivals à l’égard des politiques publiques est moins grande que celle d’autres acteurs du secteur culturel. À l’heure où notre travail cartographique approche le recensement de près de 8 000 festivals en France, ces derniers n’en demeurent pas moins un acteur central, non seulement de l’offre culturelle, mais aussi de sa diversité.

Révolution numérique

Phénomène incontournable, l’empreinte du numérique sur la vie quotidienne est une révolution silencieuse qui passe par de nombreux canaux : le travail, le loisir, la vie quotidienne, la santé, etc. La digitalisation entraîne des conséquences économiques, juridiques, techniques, mais aussi culturelles, en termes d’accessibilité, de formes de relations sociales, de production de contenus et d’idéologies. C’est un phénomène qui comporte autant d’opportunités que d’interrogations. Tout comme la globalisation, la révolution numérique interroge la capacité des pouvoirs publics à jouer leur rôle de régulateur face aux stratégies hégémoniques des opérateurs de la concentration économique, qu’elles passent par l’appropriation et l’exploitation des données individuelles et/ou par l’acquisition des événements eux‑mêmes. L’enjeu, pour être financier, est aussi sociologique avec son lot de nouveaux comportements de consommation, de partages, d’apprentissages, etc., qui bousculent les frontières de l’expérience esthétique. Au moment où le secteur musical se relève à peine de la pandémie de Covid‑19, la reprise va de pair avec une fréquentation considérablement en chute. La tension, qui n’est pas inédite, entre pratiques de sorties et loisirs domestiques, est exacerbée par le numérique dont l’offre accessible et souple s’est révélée particulièrement adaptée au contexte et aisément personnalisable. L’enjeu est d’autant plus fort pour l’expérience festivalière, dont la valeur repose sur l’hybridation entre esthétique et sociabilité. Que peut-elle devenir si le « confort » de la distanciation digitale se pérennisait au‑delà de la pandémie ?

Transformations sociales

La dernière série de mutations concerne ici la montée en puissance de l’individualisme dans les sociétés contemporaines où les stratégies de distinction7Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979. encore prises dans des logiques de classes laissent progressivement place à des différenciations fondées sur d’autres bases8Glévarec H., La différenciation. Goûts, savoirs et expériences culturelles, Clamecy, Le Bord de l’eau, 2019 ; Coulangeon P., Culture de masse et société de classes. Le goût de l’altérité, Paris, PUF, 2021., notamment générationnelles ou communautaires. La digitalisation elle‑même favorise des communautés de goûts, voire des communautés de pratiques, même si elle est d’abord l’effet des nouvelles formes d’individualisation de la vie sociale, avant d’être son instrument d’amplification. Mais cette évolution n’est pas univoque. Si elle accélère le développement d’un éclectisme des goûts et des légitimités, elle soutient aussi l’essor de communautés d’usagers experts autoconstituées – éphémères ou durables – que favorisent les outils collaboratifs. La société festivalière – cet appariement complexe d’individualités autour d’un projet polymorphe – montre, à travers le cas des bénévoles par exemple, que la production collective d’une expérience culturelle se situe à mi‑chemin entre le fantasme du retour aux grands collectifs et l’esthétique de l’homme seul. C’est le néo‑individualisme des agrégations, fusionnelles quoique temporaires, qui marque le fait festivalier9Négrier E., Djakouane A. et Collin J.-D., Un territoire de rock, Paris, L’Harmattan, 2012 ; Négrier E., « Festivalisation : patterns and limits », dans C. Newbold, C. Maughan, J. Jordan et F. Bianchini (dir.), Festivals in Focus, Londres, Goodfellow, 2015, p. 18-27.. Peut‑on y déceler la permanence d’une culture de l’action collective dans la vie réelle, ou son inexorable régression ? Tel est l’enjeu du projet festivalier, y compris dans sa version participative élargie, a fortiori quand expérience rime avec identité.

L’empreinte environnementale : le point aveugle

Dans ce panorama riche, ces mutations dessinent l’arrière‑plan dans lequel sont projetés les quatre scénarios cités plus haut, que nous ne détaillerons pas. Plusieurs points mériteraient d’être questionnés. Ainsi, le tropisme de la croissance domine l’ensemble des scénarios – sans que l’hypothèse décroissante, voulue ou subie, soit réellement évoquée – de même que les mutations démographiques macrosociologiques sont peu prises en compte. Une autre question reste néanmoins en suspens, et nous interpelle plus particulièrement : celle de l’environnement ou du climat. Si ce paramètre est bien présent dans l’étude, aucun des scénarios n’intègre d’une manière déterminante l’évolution climatique, si bien que les questions environnementales peinent à trouver leur place dans ce panorama des mutations. Ce constat frappe aujourd’hui alors que la pandémie de Covid‑19 vient de rappeler à l’humanité tout entière sa fragilité et son interdépendance. Les questions écologiques (environnementales, sanitaires, sociales) semblent plus que jamais au cœur des transformations qui dessineront l’avenir. En 2011, la culture pouvait peut‑être se croire exonérée d’un examen approfondi de son empreinte carbone. Ce n’est plus le cas aujourd’hui10Irle D., Roesch A. et Valensi S., Décarboner la culture, Grenoble, PUG, 2021.. Les festivals sont directement questionnés sur l’impact environnemental de leur gestion des mobilités (artistes, publics), des déchets ou de l’énergie. Ce paramètre écologique pourrait être l’un des plus déterminants dans la survie du secteur festivalier.

Leçons et curiosités prospectives

Les données collectées par notre recherche ambitionnaient de dresser un portrait global du festival à travers cinq dimensions : l’économie, les territoires, l’activité bénévole, les publics et la communication sur les réseaux sociaux. En toute logique, ce sont les principales leçons tirées de ce travail, mais aussi les pistes prospectives qu’elles dessinent, qui vont constituer chacun des cinq thèmes traités dans cette partie.

Le devenir d’une économie mixte

Les festivals constituent un paysage marqué par une diversité considérable. Chacun a en tête un nombre très limité d’événements emblématiques (Les Eurockéennes de Belfort, les festivals de Cannes et d’Avignon, Jazz in Marciac, le Hellfest, les Rencontres d’Arles…), dont les indicateurs explosent bien au‑delà des budgets moyen (448 000 euros) ou médian (97 000 euros), des audiences moyennes (13 000) ou du nombre moyen de spectacles, séances ou expositions (38). Pourtant, une foule d’événements d’ampleur modeste s’inscrivent au quotidien dans l’écosystème festivalier, d’une manière plus ordinaire, tout en étant bien plus représentatifs de celui‑ci. Au sein de ce paysage, on note deux raretés significatives : le faible nombre d’événements purement publics, tout comme ceux purement privés et mercantiles.

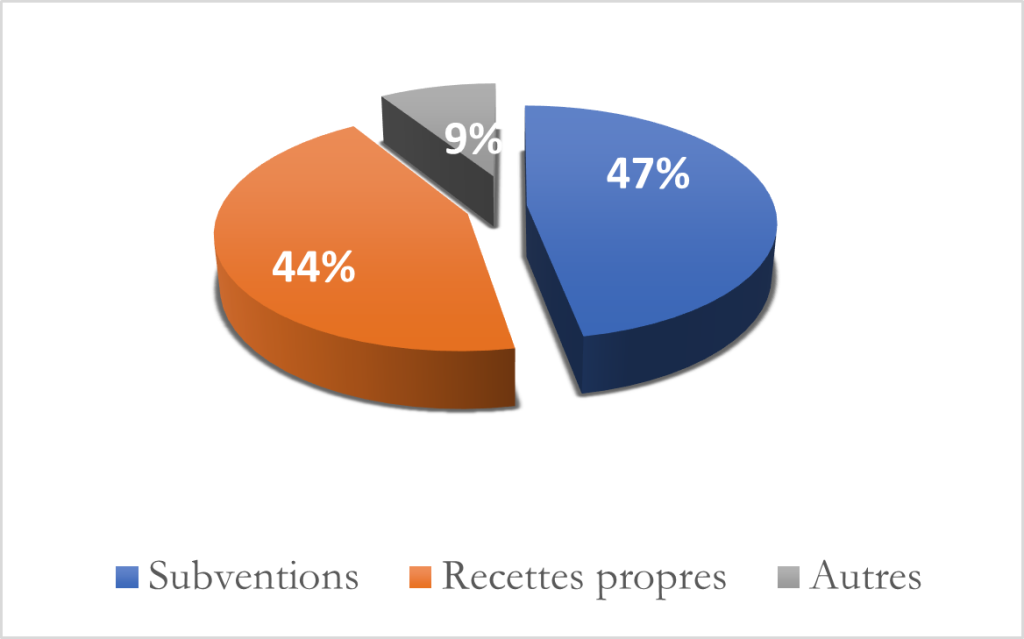

L’identité des festivals est donc marquée par la mixité de leur économie, majoritairement fondée sur le droit associatif, empruntant d’un côté à des ressources publiques (subventions, mises à disposition de ressources, aides au projet) et de l’autre à des fonds privés (ressources propres), eux‑mêmes très hétérogènes, depuis les dépenses générées par les spectateurs (billetterie, boisson, restauration, achats divers…) – qui comptent pour l’essentiel –, jusqu’au mécénat en passant par le sponsoring, ou le financement participatif.

Répartition moyenne des recettes d’un festival en 2019

L’incertitude qui pèse sur l’économie des festivals renvoie autant à leur capacité à lever des ressources propres qu’à l’évolution des contextes politiques, économiques, et désormais sanitaires. Ce début des années 2020 donne à l’État, directement et indirectement, une responsabilité importante dans le maintien des ressources publiques. Il ne s’agit évidemment pas essentiellement de la politique festivalière de l’État, qui étend certes l’éligibilité de son soutien, en cette fin 2021, mais dont on sait la modestie par rapport à l’engagement des collectivités territoriales. Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, liée notamment à la pression croissante de la dette, la question est donc de savoir quelle sera la place des festivals dans les priorités des pouvoirs publics. Telle est la première interrogation. La seconde touche aux comportements des acteurs privés. Les audiences, tout d’abord, dont la relative frilosité à l’occasion de la reprise des activités, au second semestre 2021, laisse présager un rétrécissement des ressources propres. Les partenaires (mécènes, sponsors, coopérateurs divers) ensuite, dont on a vu l’importance du retrait au cours de la pandémie. Et, enfin, les organismes de gestion collective (dont la Sacem) frappés à leur tour par l’anéantissement de l’activité musicale et par l’arrêt de la CJCE du 6 septembre 2020 qui, en enjoignant les OGC à assumer des droits jusque‑là « irrépartissables » grève de facto leur action culturelle, et donc leur soutien aux festivals, de près de 25 millions d’euros.

Dans ce contexte, et en dehors des subventions dont on peut parier au mieux la stagnation, de quelles nouvelles sources de financement pourraient bénéficier les festivals ? Du côté du sponsoring et du mécénat, de nouvelles voies sont régulièrement évoquées en direction de secteurs jusqu’ici prohibés (l’alcool, le tabac). Mais en dehors de questions morales ou de santé publique, cette éventuelle libéralisation ne concernerait qu’une partie infime de l’écosystème festivalier. Il en est de même des financements participatifs, dont l’écroulement durant la pandémie augure mal leur renouveau. Dans un contexte marqué par une hybridation des diffusions présentielles et distancielles, l’accès des festivals à un statut de producteur associé – avec les ressources induites – pourrait constituer une piste. Même les plus optimistes n’y voient pourtant pas un nouvel eldorado, pas plus qu’une augmentation spectaculaire, mais peu soutenable, des tarifs d’entrées. Le paradoxe est qu’une partie du champ festivalier demeure, malgré ces incertitudes, extrêmement attractive. Il s’agit des événements actuellement indépendants qui s’inscrivent directement dans la ligne de mire de grands groupes industriels de la culture et des médias (Fimalac, Live Nation, Vivendi ou autres Gafam). L’hypothèse d’un assèchement du paysage festivalier par la concentration du « haut du panier » et l’essoufflement de ses autres composantes n’est pas à exclure.

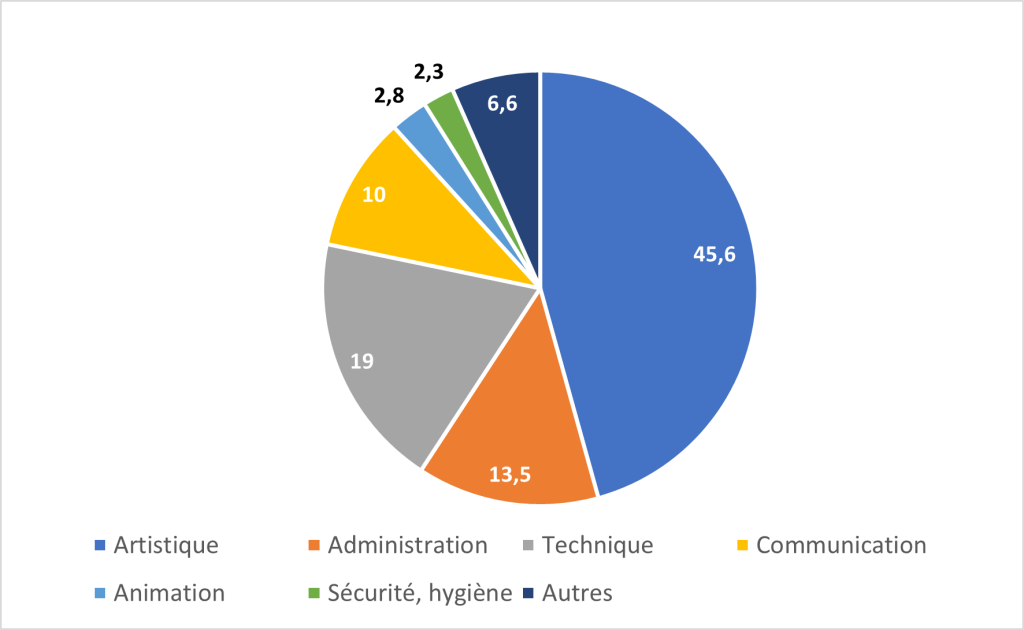

Répartition moyenne des dépenses d’un festival en 2019

Du côté des dépenses, d’autres voies peuvent être explorées. Contre les tendances actuelles (augmentation des cachets des têtes d’affiche ; tensions dans les relations entre producteurs et diffuseurs, hausse des coûts en termes de sécurité et de contrôle sanitaire ; encadrement accru du recours au bénévolat, etc.), les pistes de réduction des dépenses tournent toutes autour d’une nouvelle gouvernance fondée sur trois piliers : l’action collective, en mesure d’offrir une plateforme de bonnes pratiques en matière de coûts artistiques ; l’adoption de règles encourageant ces bonnes pratiques, en conditionnant les aides au bon respect de certains objectifs (diversité de programmation, soutien à l’émergence, environnement) ; l’articulation des politiques de soutien au secteur musical avec celles issues des secteurs sanitaires, de sécurité intérieure et du travail. Ces pistes ne sont donc pas seulement du ressort des pouvoirs publics. Pour que ceux‑ci puissent avoir un impact sur le secteur, les festivals eux‑mêmes doivent se mobiliser afin d’orienter l’agenda politique en leur faveur.

Les coopérations festivalières

Si les festivals suscitent autant d’intérêt ces dernières années, c’est bien sûr parce que la crise a révélé leur importance majeure, non seulement en termes économiques, mais aussi d’activité (professionnelle et bénévole), d’emploi artistique et de développement territorial. Pour le dire autrement, à l’heure de considérer les festivals comme acteurs de la vie musicale, c’est moins en tant que protagonistes que comme écosystèmes que leur place doit être appréciée. L’une des manières d’en rendre compte est d’identifier leurs pratiques de coopération. Deux constats peuvent être rappelés. Le premier tient à l’augmentation de leurs partenariats (hors contributeurs financiers). En effet, le nombre de partenaires est en croissance significative depuis 2006. Nous sommes ainsi passés de six à dix partenaires par festival en moyenne, en ce qui concerne les coopérations territoriales. Entre 2013 et 2021, nous sommes passés de 68 % à 81 % des festivals adhérant à des collectifs (réseaux thématiques ou généralistes). Enfin, en 2021, les festivals déclarent développer des partenariats avec quatre autres festivals en moyenne. Le second constat tient à l’intensification de ces partenariats. En bref, dans le secteur musical, le modèle type était celui de l’échange d’informations, plus rarement des accords touchant à la diffusion, encore plus rarement la définition de stratégies communes ou le partage de ressources. Dans notre nouvelle enquête, les coopérations touchent désormais la diffusion concertée et le partage de ressources techniques (notamment dans les musiques actuelles et les zones rurales). Or ces « bonnes pratiques », loin d’être généralisées, sont au cœur des enjeux que nous soulevions à propos du modèle économique des festivals, et s’accompagnent de réelles avancées en matière d’action territoriale. Le modèle offshore du festival concentré sur ses dates, dont l’équipe prend possession des lieux quelques jours à peine avant le premier concert pour dire « à l’année prochaine ! » dès la fin du dernier, a vécu. Les événements s’enracinent sur leurs territoires, comme nous l’avons montré en matière de retombées économiques, de recours à des prestataires locaux, mais aussi de présence en dehors des dates et des lieux sacro‑saints. Même un événement comme les Eurockéennes de Belfort devient, au‑delà du premier week‑end de juillet, un opérateur culturel du territoire (de Belfort et des environs). C’est dans cette extension territoriale que les festivals atteignent chacun à sa façon leur dimension écosystémique, et s’inscrivent dans des objectifs d’intérêt général.

Les attentes à leur sujet ne sont donc pas minces. Le festival reste un free rider coopératif. Coopératif pour les raisons que nous venons de voir, mais free rider parce que davantage marqué par la singularité d’un projet, sa personnalisation, une certaine réticence historique à s’inscrire dans l’action collective. Dans la décennie à venir, quel est le pôle qui dominera cet alliage paradoxal de solidaire et de solitaire ? La difficulté prévisible du contexte économique peut‑elle pousser à davantage de coopération, l’union faisant la force dans l’adversité ? Peut‑elle au contraire pousser à un repli sur les circuits individuels, contre l’action collective ? Est‑il par exemple imaginable que les festivals développent encore plus leur stratégie commune, à l’appel des pouvoirs publics, pour lutter contre certains effets délétères de la concentration économique ou de l’envolée des coûts face à la stagnation des recettes ? Sans doute ces comportements seront‑ils observables simultanément. Ils questionnent en tout cas le positionnement des pouvoirs publics.

La société des bénévoles

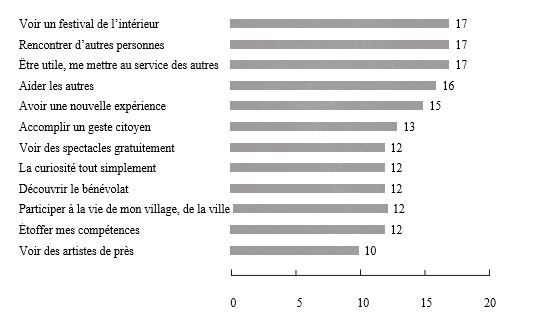

Sans bénévoles, pas de festivals ! Cette formule laconique résume un large pan de la réalité festivalière dans la mesure où les bénévoles comptent en moyenne, selon nos propres calculs, pour 70 % des équipes. Derrière ce chiffre, trois principales philosophies : les bénévoles comme ADN du festival ; les bénévoles comme moyen de subsistance ; le rejet du bénévolat pour assumer une professionnalisation complète des équipes, encouragée dans certains cas par l’inspection du travail elle‑même. À ces visions du bénévolat portées par les organisateurs (dont certains sont également bénévoles) répondent les motivations composites des bénévoles eux‑mêmes, tous animés par des valeurs de partage, de transmission, de rencontre avec les autres.

À l’inverse de certaines idées reçues, un bénévole vient rarement mettre ses compétences professionnelles au service de la « cause festival ». C’est davantage sa force d’action, sa capacité mobilisatrice ou sa curiosité qui le guide. Contre la vision parfois condescendante du bénévole qui vient profiter du festival pour « se payer des vacances », l’activité bénévole relève le plus souvent d’une conscience aiguë de l’importance que revêtent les solidarités territoriales, collectives et associatives11Ferrand-Bechmann D., Le métier de bénévole, Paris, Économica, 2000.. C’est sans doute pour cela que l’on trouve, parmi des bénévoles généralement attachés à la culture, et à leur festival, des individus peu intéressés par la musique ou l’art, et qui sont là parce que le festival participe d’une dynamique solidaire et territoriale12Cette dimension est particulièrement bien mise en évidence dans le film documentaire de Tom Graffin, Papillons de nuit. Festival, quand mon village résiste, diffusé en 2020 par France 3, voir l’article de Cécile Marchand‑Ménard dans Télérama à ce sujet., et au fond, peu importe l’objet. Il faut évoquer ici le profil plus rare du bénévole organisateur de festival qui, dans l’objet festivalier, trouve l’accomplissement d’une série d’enjeux : territoriaux, culturels et sociaux ; du Cabaret vert en Lorraine aux Papillons de nuit en Normandie.

Deux questions prospectives méritent ici d’être posées. D’abord, comment cette motivation altruiste et solidaire peut‑elle se maintenir dans une société à l’individualisme grandissant ? Ensuite, comment cette forme d’engagement associatif – presque militant dans certains cas – peut‑elle rester compatible avec la professionnalisation de certains acteurs et la responsabilité sociale des pouvoirs publics ? Dans les sociétés modernes, la réflexivité a pris une importance considérable13Giddens A., The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Society, Cambridge, Polity Press, 1992.. Son action irrigue l’ensemble des relations sociales, et reconfigure les rapports aux collectifs et aux institutions qui sont au cœur des dynamiques de l’action bénévole. S’y ajoutent les difficultés grandissantes que connaissent les associations pour recruter des bénévoles. C’est un enjeu central au sein du monde associatif14Bazin C. et al., « La France associative en mouvement. 18e édition. Octobre 2020 », rapport annuel de l’association Recherches et solidarités, en ligne. et des missions de solidarité, voire de service public, qu’assument certaines d’entre elles à propos de causes d’intérêt général telles que la solidarité alimentaire, l’aide au logement ou la prévention des conduites à risque. Dans un temps libre de plus en plus contraint, et avec le renforcement du militantisme citoyen (particulièrement exacerbé par la crise sanitaire), comment les festivals peuvent‑ils défendre leur valeur culturelle ?

Les motivations des bénévoles

Les publics au tournant du numérique et du participatif

Les festivals ont une capacité constante à renouveler leurs publics : en moyenne 40 % de festivaliers sont venus pour la première fois dans un festival en 2019. En l’espace de dix ans15Négrier E., Djakouane A. et Jourda M., Les publics des festivals, Paris, Michel de Maule-France Festivals, 2010., cette dynamique s’est confirmée. Elle nourrissait l’espoir d’un élargissement possible de la base sociale des publics. À l’arrivée, une certaine déception prévaut. En musique par exemple, le portrait type du festivalier, toutes catégories musicales confondues, reste celui d’une femme, de 48 ans, habitant la région du festival, très diplômée, active, cadre ou exerçant une profession intellectuelle supérieure. Certes, ce portrait varie d’un festival à l’autre, et singulièrement en fonction des esthétiques musicales : plus jeunes, plus populaires et à peine plus masculins pour les musiques actuelles, plus âgés, plus diplômés et plus féminins pour les musiques savantes. Mais dans le secteur culturel, les inégalités d’accès demeurent très fortes16Lombardo P. et Wolff L., « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », Paris, Ministère de la Culture, Culture Études, 2020, en ligne., et les festivals, en dépit de leur capacité de renouvellement, ne font pas exception. Il serait pourtant trompeur de banaliser l’expérience qu’on y vit. En effet, ce qui motive les festivaliers repose sur un savant dosage d’émotion esthétique, de sociabilité festive, et de partage collectif. Faire un festival, c’est tout autant retrouver les artistes que l’on aime, en découvrir de nouveaux, que prendre du plaisir entre amis ou faire la fête. Ces deux aspects – logiques sociales et nature de l’expérience vécue – amènent deux pistes de curiosité prospective.

D’abord, face à la persistance des inégalités d’accès à la culture, les politiques publiques ont progressivement délaissé le référentiel de la démocratisation pour passer à celui des droits culturels. Sans véritable mode d’emploi, ce nouvel horizon incite à repenser les pratiques culturelles non plus comme des pratiques de consommation, mais comme des pratiques participatives17Dupin-Meynard F. et Négrier E. (dir.), Cultural Policies in Europe : A Participatory Turn ?, Toulouse, Éditions de l’Attribut, 2021.. Comment imaginer un festival plus inclusif où publics et organisateurs participeraient ensemble à la construction d’une offre dans laquelle ils se reconnaissent, où ils pourraient revendiquer la légitimité de leurs goûts et de leurs pratiques ? Passer d’un public/consommateur à un public/participant implique de repenser le dispositif et le projet festivalier dans son intégralité. À ce jeu, il se pourrait que les festivals aient des atouts singuliers : la flexibilité de leur mode d’organisation, où le bénévolat et donc l’implication volontaire des individus sont des données cruciales, et leur ancrage territorial qui les place en prise directe avec la population pour laquelle ils travaillent et d’où ils proviennent. Mais tous ne sont pas égaux, et les plus professionnalisés s’exposent, paradoxalement, à se trouver les plus dépourvus. Irait‑on jusqu’à programmer la pièce choisie par les spectateurs au festival d’Avignon ? Deux cultures d’action risquent ici de s’opposer : celle qui tire sa légitimité du choix des artistes, et celle qui la tire de son lien avec le territoire.

La seconde série de curiosités tient à l’évolution de l’expérience esthétique, et son extension désormais actée sur les plateformes numériques. Cela interpelle quant à la mutation des comportements et la tension, exacerbée par la pandémie et ses confinements successifs, entre pratique de sorties et loisirs domestiques : car l’expérience des loisirs s’est renouvelée avec le numérique, dont les services aux tarifs plus abordables impliquent une plus grande accessibilité, flexibilité et personnalisation des contenus. Qu’est‑ce que la sécurité d’une consommation à la demande, avec sa sociabilité limitée, face au risque du spectacle vivant, à son caractère incertain, mais aussi sa sociabilité extensive qui en font la fragilité autant que la joie ? Que peut la soif de l’expérience humaine et esthétique que permet la confrontation physique avec une œuvre – qui est au cœur de l’expérience festivalière – face à « l’absence du sentiment d’absence18Bourdieu P. et Darbel A., L’amour de l’art, op. cit. » quant au désir de culture ?

La digitalisation des pratiques festivalières

La pandémie a projeté une lumière soudain intense sur la capacité d’adaptation et de transfert de l’offre, et donc de l’écoute musicale, sur l’espace numérique. Deux grands constats résultent de nos recherches. Le premier est que la communication digitale associée aux festivals porte sur des aspects très particuliers de l’expérience festivalière. En gros, ce sont les thématiques artistiques et commerciales qui occupent l’essentiel des échanges qui ont lieu à l’occasion du formidable développement des outils numériques par les festivals. À la question de savoir si cette communication ouvre sur une communauté numérique, force est de constater qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Si l’expérience festivalière est un subtil mélange de pratique artistique et d’émulsion festive, cette dernière reste largement à l’écart des virtualités numériques. Si l’on creuse l’expressivité sociale sur les réseaux, celle qui touche à ce que l’on pourrait considérer comme la construction d’un espace public critique demeure considérablement en retrait par rapport aux usages pratiques (achat, organisation du séjour) de l’événement. En écho à ce développement inégal et socialement connoté, la diffusion partielle de concerts, pendant la pandémie, reste perçue comme un ersatz plutôt que comme un changement durable des pratiques. Sauf exception, ces transferts ont occasionné des coûts de captation dont la base économique demeure extrêmement problématique.

Notre curiosité prospective consiste donc à penser l’articulation entre présentiel et distanciel au‑delà des expériences de crise et des bricolages de court terme, avec la conviction qu’il s’agit, dans beaucoup de cas, d’essais en cours de développement, qui n’ont pas tous donné la mesure de leurs potentialités. Ainsi, la digitalisation de l’écoute musicale festivalière peut avoir pour effet de rapprocher la pratique de sortie, encore grandement discriminante du point de vue sociologique, et celle de l’écoute musicale, qui l’est bien moins. Selon des modalités encore à définir, la digitalisation des festivals musicaux peut participer à une transformation du rapport (d’écoute et de participation) à la musique. L’appropriation de ces outils peut en effet permettre de dépasser l’opposition entre, d’un côté, une communauté festive uniquement liée au théâtre présentiel du festival, et une pratique distancielle atomisée et utilitaire.

Horizon(s) 2030

Observer les festivals, c’est mettre au jour un monde d’interdépendances grandissantes sur tous les versants : entre intermittence et permanence, saisonnalité et étalement annuel, exceptionnalité et institutionnalisation, don et commerce, sociabilité et attractivité, etc. Pour conclure, nous n’allons pas réellement bâtir des scénarios en fonction des diverses évolutions qui se profilent sur chacune des cinq dimensions exposées précédemment. Cela excéderait le propos de cette contribution. En revanche, nous pouvons partir de cette notion d’interdépendance pour en dessiner les deux extrémités, et laisser au lecteur le soin d’imaginer des voies de conciliation entre les deux, ou pas.

L’interdépendance exaltée

Parce que la pandémie du début des années 2020 a clairement désigné les limites du chacun pour soi, le monde des festivals est entré dans une phase d’interdépendances accrues, qui provoque un choc de réflexivité à tous les stades de la chaîne de valeur festivalière. La baisse significative des ressources de la plupart des protagonistes laissait augurer un choix entre périr ou se vendre dans des conditions médiocres à des acteurs extérieurs au monde culturel. C’est en renforçant leurs interactions qu’ils ont été conduits à articuler davantage leurs stratégies. Sur le plan territorial, des formes de jumelages entre événements et saisons culturelles ont vu le jour non seulement dans tous les secteurs, mais encore entre secteurs eux‑mêmes. Musique et cinéma, arts visuels et danse ont ainsi partagé des projets au‑delà de la sacro‑sainte coupure entre programmation permanente et effusion festivalière.

Dans le secteur de la musique, une autre tendance a émergé, à la faveur des premières leçons tirées des pratiques distancielles : en optant pour des offres qui vont de la pratique présentielle à des extensions (ou alternatives) numériques, les festivals sont parvenus à réguler l’accroissement des jauges, devenu insoutenable en raison de la nouvelle charte environnementale et de la croissance des coûts de sécurité. Mais l’univers intime de consommation s’est pareillement transformé, offrant à des groupes les conditions d’une participation, à distance, mais festive, à l’événement. Précurseurs, les cinémas programmant – en tenue et champagne de rigueur – de l’opéra participent à ce développement.

Certaines organisations festivalières développent la commercialisation de NFT19NFT ou non-fungible token (jeton non fongible), voir le site : information.tv5monde.com/info/que-sont-les-nft-ces-certificats-numeriques-qui-peuvent-valoir-une-fortune-432946. liés à leur événement, et s’assurent un nouveau gisement de revenus, où devient collectionnable le show auquel on vient d’assister, assorti d’interviews ou de rencontres exclusives avec les artistes programmés. Surprise, ce sont plutôt les petits événements, où la proximité entre public et affiche est déjà remarquable, qui ont le plus de succès dans ce domaine. Après avoir été l’apanage des producteurs, la bulle spéculative de la musique s’étend aux consommateurs.

Dans ces conditions, permanence et événement deviennent deux modalités d’une expérience qui tend à s’ouvrir, sociologiquement, à des ménages qui restaient à l’écart des sorties conventionnelles (de saison, de festival), tout en attirant toujours plus de clientèles VIP. On observe, ici et là, des tensions entre ces deux mondes que la segmentation des espaces et la professionnalisation de la sécurité des lieux permet le plus souvent de réguler.

Bien sûr, quelques événements ne participent pas à ce mouvement. Certains prétendent encore être « naturellement » exonérés de toute responsabilité environnementale. Des festivals électro du sud de la France, à la clientèle majoritairement anglaise, sont devenus des isolats que les politiques culturelles locales, qui jadis les courtisaient, désapprouvent désormais. Ces événements (tout comme les grands‑messes classiques assumant pleinement leur élitisme) sont soutenus par une part minoritaire du monde musical, et notamment un public de fidèles aux revenus élevés et aux logiques de distinction sociale conservatrices. À certains égards, ils ressemblent aux derniers spectacles tauromachiques, juste avant la prohibition de la mise à mort des taureaux.

Le monde des festivals, en dehors de la survivance de ces événements, s’organise également de façon horizontale. La nécessité de réduire leur empreinte carbone dans un contexte de contraction des dépenses a conduit les festivals à se regrouper selon trois formules complémentaires. La première associe de gros événements à de plus petits au sein d’une même esthétique. En contrepartie de jouer le jeu de la coopération, les grands festivals reçoivent des missions d’intérêt général de la part du Centre national de la musique, qui leur permettent de financer l’innovation environnementale (réalisation de diagnostics, échanges de matériels, prise en charge collective des coûts de transition). Prolongeant la coopération entre grands et petits festivals, la deuxième formule y adjoint la collaboration des lieux musicaux à l’échelle régionale. Ces deux premières formes de mutualisation ne s’opèrent pas sans critiques : de la part des petits, quant à la répartition des ressources au sein des collectifs ; de la part des acteurs les plus lucratifs, quant à la concurrence faussée qu’elles introduisent sur le marché musical. La troisième formule est le résultat des deux premières sur la programmation : les festivals en réseau atteignent un seuil critique qui leur permet d’offrir aux producteurs des plateformes de diffusion et d’imposer ainsi une modération des coûts artistiques, qui avaient flambé lors de la décennie précédente.

Durant ces années 2022‑2030, le monde festivalier a recomposé son identité autour de la coopération. Il n’est pas à l’abri de critiques. Ainsi, il lui est régulièrement reproché d’avoir « tué le festival », c’est‑à‑dire d’en avoir trahi l’originalité dans une indifférenciation spatiale et temporelle. Mais cette vision nostalgique fait l’impasse sur la sociologie (des bénévoles, des publics, des réseaux d’acteurs) du « peuple des festivals », en pleine effervescence. Lors des élections présidentielles de 2027, un Parti des festivals voit même le jour. Mais ni son slogan néo‑proudhonien (« Du pâté faisons table rase »), mal compris par le public, ni son enracinement territorial, inégal, ne lui permettent d’obtenir les signatures nécessaires à son leader, l’une des fondatrices du grégorien alternatif (alternative gregorian).

Cependant, l’expérience festivalière française constitue un repère original dans un monde qui, au‑delà des frontières, a laissé de façon beaucoup plus palpable le pouvoir à de grands groupes industriels qui ne sont d’ailleurs pas tous, loin de là, issus du secteur musical. La France des festivals est ainsi regardée avec beaucoup d’envie par les artistes et acteurs culturels de ses voisins européens.

L’interdépendance dépressive

Alors que tout laissait penser que l’unique solution passait par la coopération, les festivals ont opté pour un repli sur ce qu’ils croyaient être leur « zone de confort ». À l’image du dilemme du prisonnier, la plupart d’entre eux sont pénalisés par la contrainte de s’en sortir seul, dans un contexte pourtant prévisible : réduction des financements des pouvoirs publics assortie d’un fléchage de plus en plus précis sur des objectifs politiques et territoriaux ; conditionnement des aides au respect d’obligations environnementales qui engendrent des coûts de transition hors de portée des petits événements ; effondrement des actions culturelles des organismes de gestion collective ; réorientation des fonds de mécénat vers les causes environnementales ; montée en puissance des coûts d’organisation des événements (sécurité, hygiène).

Comme si cela ne suffisait pas, le goût du public pour les sorties festivalières s’est transformé. Certes, les publics fidèles continuent de pratiquer « leur » événement, en assumant une certaine augmentation des tarifs d’entrée, rendue inéluctable au vu du contexte. Mais, alors que des recherches sociologiques avaient précédemment montré que la festivalisation pouvait être regardée comme une rupture anthropologique (donc durable) dans le rapport des citoyens à la culture, celle‑ci marque fortement le pas. Le renouvellement des audiences, qui était son point fort, est nettement à la baisse. Sans oublier que le public des festivals vieillit, quelle que soit l’esthétique. Mais il reste attractif, en raison de la parenthèse, toujours prisée, qu’il constitue dans une vie quotidienne plutôt maussade. Les mauvais esprits indiquent d’ailleurs que cette parenthèse ne reste praticable qu’au prix d’un renforcement considérable des contraintes d’accès présentiel (contrôle, coût d’entrée, réglementation des effusions).

Les controverses font rage pour expliquer ce renversement de tendance. Pour les uns, la faute en revient à l’incurie des pouvoirs publics, lesquels se seraient rendus coupables d’une instrumentalisation des événements telle que les projets les plus indépendants ont dû capituler devant l’adversité. Il est clair que les élections municipales de 2026, portant au pouvoir des coalitions ultraconservatrices dans la plupart des villes, ont eu un impact majeur sur la diversité des scènes musicales, pas uniquement festivalières d’ailleurs. À titre d’exemple, les musiques du monde ont pratiquement cessé d’être programmées, même lorsqu’elles faisaient partie de la francophonie. À l’inverse, l’interdiction in extremis par le préfet du Tarn‑et‑Garonne du premier festival de musique fasciste a fini par être validée par le Conseil d’État, après une lourde période d’incertitude. Mais cela en dit beaucoup sur la nature du contexte.

Pour un second groupe d’analystes, la cause politique n’est que le reflet de tendances de fond qui sont plutôt de nature socio‑économique. Dans cette atmosphère dépressive que n’aurait pas reniée le Baruch Spinoza des passions tristes, où chacun voit l’autre comme une menace, les festivals de musique demeurent pourtant inscrits dans un système d’interdépendances. Mais celui‑ci est gouverné par des forces qui tranchent radicalement avec les perspectives, en début de décennie, des discours ministériels annonçant le retour de l’État aux côtés des événements. Les finances publiques ayant perdu de leur élasticité, ce sont de grands groupes, majoritairement extérieurs au secteur musical, qui deviennent les maîtres des festivals. Ils le font directement, en détenant une pluralité d’événements répartis sur l’ensemble du territoire, et indirectement, en contrôlant des catalogues d’artistes et l’ensemble des sources de valeur associées, parmi lesquelles les données liées aux pratiques de consommation. Cette concentration, qui se fait au profit du secteur bancaire, de fondations d’entreprises, des médias et des géants du numérique, fait rétrospectivement penser à l’essor de Live Nation, dans les années 2010, comme un âge d’or : celui où les acteurs puissants du secteur musical en tiraient l’essentiel de leurs projets et de leurs revenus.

Le secteur des festivals de musique est plus que jamais polarisé, où chacune des deux parties assume son interdépendance. D’un côté, la « cour des grands » voit s’affronter un nombre limité de groupes multinationaux où la musique n’est qu’une part de la valeur capitalisée. D’un autre côté, une myriade de petits opérateurs assume une festivalisation de second rang, où les affiches sont très différentes de celles qui sont proposées par ceux qui dominent le marché. Il y règne un système D qui explique la survie d’un grand nombre de ces festivals, au contraire de ceux de niveau immédiatement supérieur, plus professionnels, mais dont beaucoup sont soit devenus des filiales des grands groupes, soit ont rendu l’âme. Entre cour des grands et système D, de façon très sélective, des événements parviennent à sortir de l’économie de survie pour attirer une plus large audience et séduire des artistes encore indépendants. Mais leur capacité à échapper aux groupes est d’autant moins forte que, ainsi que nous l’avons dit, les pouvoirs publics, ultraconservateurs, ont adopté une ligne néolibérale en matière de culture, dans la foulée du discours du président élu en 2027, dont le seul mot en matière de culture est, jusqu’ici : « Il faut donner aux gens ce qu’ils aiment. » Ce qui a tôt fait d’être traduit par : « Il faut donner aux gens ce que j’aime. »

Cette interdépendance dépressive n’est pas à l’abri de contradictions. D’une part, son coût en matière d’empreinte carbone est considérable, et la tenue des événements massifs, notamment dans le sud de la France, est régulièrement compromise par l’élévation des températures. Pour ne rien changer à un modèle économique pourtant condamné sur le plan écologique, les magnats du festival français recherchent de nouveaux emplacements en dehors de la période estivale, auparavant la période la plus prisée. Ils se heurtent, d’une part, à la persistance d’acteurs culturels locaux, hostiles à leurs menées, et l’on voit apparaître des zones à défendre (ZAD) d’un nouveau genre, organisées par des petits festivals pour prévenir l’installation d’un plus gros. À ces contestations écologique et politique s’ajoutent, en ce début 2030, de très nets frémissements du côté des publics. Alors que ce type d’offre – on peut le déplorer, mais c’est un fait – a connu un grand succès au milieu de la décennie, l’affection publique qui l’entoure donne des signes d’essoufflement. Certains fidèles font éclater leur déception à l’égard d’un manque d’audace des programmateurs ; d’autres déplorent une ambiance bridée par les contrôles, et moins colorée qu’autrefois. Certains vont même jusqu’à renoncer en avouant leur honte de l’énormité de l’empreinte carbone que génère la course au sensationnel. Ces signes sont encore trop faibles pour affoler les compteurs et bourses. Mais certains parient déjà sur l’éclatement d’une bulle qui pourrait laisser tout un monde sur le carreau, au profit d’un nouveau.

- 1Emmanuel Wallon, lors des premiers États généraux des festivals (Avignon, 2 octobre 2020), indiquait ainsi que les estimations les plus « folles » pariaient sur l’existence de 6 000 festivals en France. Nos estimations (plus folles encore ?), établies à partir d’une cartographie des festivals pour le ministère, dépasseront probablement les 8 000 événements.

- 2« Culture et médias 2030. Prospective de politiques culturelles », rapport du ministère de la Culture et de la Communication et du Secrétariat général, Paris, La Documentation française, 2011. Voir le site : www.culturemedias2030.culture.gouv.fr.

- 3« Culture et médias 2030. Prospective de politiques culturelles », rapport du ministère de la Culture et de la Communication et du Secrétariat général, Paris, La Documentation française, 2011. Voir le site : www.culturemedias2030.culture.gouv.fr.

- 4Ibid.

- 5Appadurai A., Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot, 2015.

- 6Grignon C. et Passeron J.-C., Le Savant et le Populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris, Seuil, 1991.

- 7Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.

- 8Glévarec H., La différenciation. Goûts, savoirs et expériences culturelles, Clamecy, Le Bord de l’eau, 2019 ; Coulangeon P., Culture de masse et société de classes. Le goût de l’altérité, Paris, PUF, 2021.

- 9Négrier E., Djakouane A. et Collin J.-D., Un territoire de rock, Paris, L’Harmattan, 2012 ; Négrier E., « Festivalisation : patterns and limits », dans C. Newbold, C. Maughan, J. Jordan et F. Bianchini (dir.), Festivals in Focus, Londres, Goodfellow, 2015, p. 18-27.

- 10Irle D., Roesch A. et Valensi S., Décarboner la culture, Grenoble, PUG, 2021.

- 11Ferrand-Bechmann D., Le métier de bénévole, Paris, Économica, 2000.

- 12Cette dimension est particulièrement bien mise en évidence dans le film documentaire de Tom Graffin, Papillons de nuit. Festival, quand mon village résiste, diffusé en 2020 par France 3, voir l’article de Cécile Marchand‑Ménard dans Télérama à ce sujet.

- 13Giddens A., The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Society, Cambridge, Polity Press, 1992.

- 14Bazin C. et al., « La France associative en mouvement. 18e édition. Octobre 2020 », rapport annuel de l’association Recherches et solidarités, en ligne.

- 15Négrier E., Djakouane A. et Jourda M., Les publics des festivals, Paris, Michel de Maule-France Festivals, 2010.

- 16Lombardo P. et Wolff L., « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », Paris, Ministère de la Culture, Culture Études, 2020, en ligne.

- 17Dupin-Meynard F. et Négrier E. (dir.), Cultural Policies in Europe : A Participatory Turn ?, Toulouse, Éditions de l’Attribut, 2021.

- 18Bourdieu P. et Darbel A., L’amour de l’art, op. cit.

- 19NFT ou non-fungible token (jeton non fongible), voir le site : information.tv5monde.com/info/que-sont-les-nft-ces-certificats-numeriques-qui-peuvent-valoir-une-fortune-432946.