Festivals de musique et territoires

Cartographie, sociologie, économie

Introduction

L’interaction entre musique et territoires ne fait l’objet d’attentions scientifiques et politiques que depuis une période relativement récente[1]. Comme le souligne Guy Saez[2], penser cette interaction suppose en amont de s’acquitter de la tâche ardue de définir ce que sont musique et territoires. Si l’on peut assimiler la musique aux différentes formes de pratiques et d’offres musicales, la notion de territoire navigue entre nominalisme – le territoire comme forme de découpage géographique, administratif, politique – et constructivisme – le territoire comme construction idéologique ou identitaire autour de l’appropriation d’imaginaires, de valeurs, constitutifs d’une culture[3]. Partant de ces définitions, l’articulation entre musique et territoires a été pensée autour de deux questionnements distincts. Le premier consiste à s’interroger sur ce que le territoire fait aux différentes formes de pratiques musicales. Le territoire est ici envisagé comme un facteur des goûts et des pratiques, dans la mesure où ceux-ci semblent prendre des formes différenciées selon le lieu où ils s’expriment[4].

Le second questionnement consiste, à l’inverse, à souligner la contribution de la musique à la construction du territoire comme communauté imaginée[5], ou bien aux dynamiques économiques, politiques et sociales qui caractérisent les différents territoires. C’est notamment le cas de la rhétorique des retombées territoriales des investissements culturels. Celle-ci a une histoire, largement marquée par une double orientation : la qualification et le rendement. Au titre de la qualification, on peut ranger les travaux qui insistent sur le rôle de la culture comme facteur d’attractivité et de distinction territoriale, particulièrement – mais pas seulement – développés à l’échelle des villes et métropoles[6]. Au titre du rendement, ce sont les travaux qui s’attèlent à justifier les politiques culturelles par leur impact sur l’économie et l’emploi.

Cet article se donne ainsi pour objectif de répondre à ces deux approches à partir du cas spécifique des festivals de musique en France. Au-delà du rôle des festivals dans la construction des identités et des imaginaires locaux[7] , depuis quelques années, plusieurs travaux soulignent leur rôle dans les dynamiques et l’aménagement des territoires. Au gré du développement du phénomène festivalier, y compris dans les espaces ruraux, les études ont produit des résultats suggérant un rôle, généralement positif mais parfois contrasté, des festivals dans l’entretien et le développement du capital social[8]. En outre, les festivals semblent être de plus en plus régulièrement perçus comme des instruments de gouvernance territoriale au sein d’une dynamique plus large de recours à l’événement comme facteur d’attractivité[9]. En particulier, des travaux se sont multipliés ces dernières années pour aborder l’impact territorial des festivals sous l’angle de leurs retombées économiques[10] . C’est sous cet angle que nous aborderons ici ce que les festivals font aux territoires. La problématique des retombées économiques des festivals permet en effet, au-delà des considérations méthodologiques sous-tendues par l’exercice parfois périlleux de leur mesure, de se livrer à une appréciation critique de leur contribution aux dynamiques territoriales.

Plus rares en revanche sont les travaux qui abordent les liens entre festivals et territoires dans la perspective inverse, c’est-à-dire ce que les territoires font aux festivals. En effet, le déploiement du festival est conditionné par la géographie physique, les infrastructures, les héritages institutionnels, les régimes de gouvernance locale, et les imaginaires déjà associés à l’espace en question[11]. De ce point de vue, le territoire n’est pas un simple support, mais un actant qui modèle en retour la forme, l’identité et la trajectoire du festival. C’est afin de saisir ces dynamiques que nous avons développé, depuis quelques années, un programme de recherche sur les créations de festivals. L’autre objectif de cet article est ainsi de resituer ces dynamiques de création dans leurs contextes spatiaux, afin de comprendre dans quelles mesures les territoires structurent les profils de créateurs et créatrices de festival, ceux des membres de leurs équipes, leurs ressources ainsi que leurs motivations à développer ce type d’événement. Le pari de cette contribution est donc de montrer qu’on ne peut vraiment analyser les impacts territoriaux d’un festival qu’en tenant compte des dynamiques territoriales qui l’ont façonné

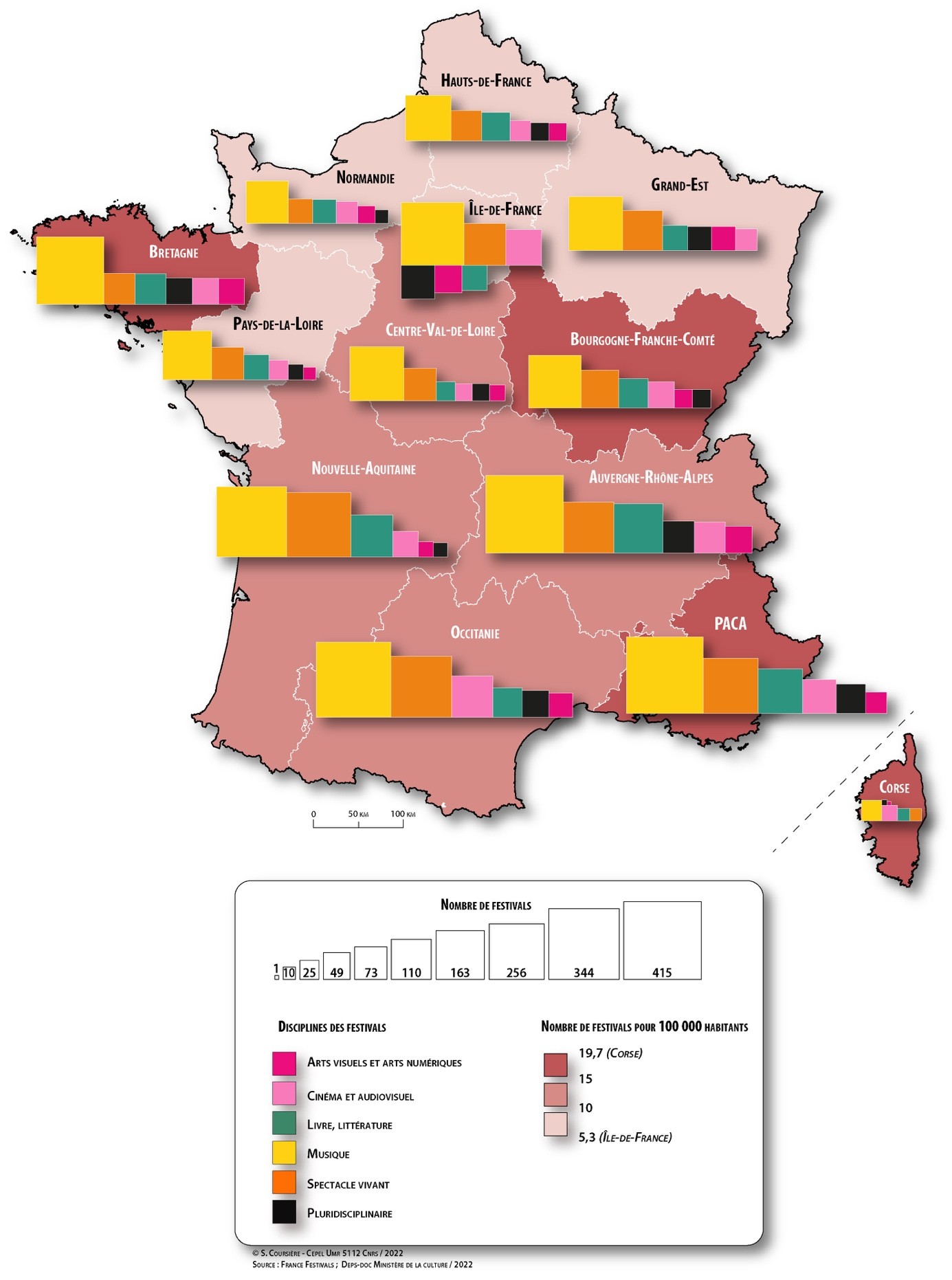

D’un point de vue méthodologique, cet article s’appuie sur trois jeux de données complémentaires. Le premier interroge, à travers une approche cartographique[12], la spécificité des festivals musicaux selon différents types de territoire définis d’après la grille de densité communale en sept classes de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)[13], ici simplifiée en trois catégories : urbain, intermédiaire, rural. Ce dispositif s’appuie sur le recensement, mené en 2022 par le département des Études, de la Prospective, des Statistiques et de la Documentation (DEPS) du ministère de la Culture, par le Centre d’études politiques et sociales (Cepel) et par France Festivals, des festivals français ayant connu une édition en 2019[14], soit au total 7 283 événements, dont 3 227 festivals de musique, et pour lesquels nous disposons d’informations à propos de leur discipline artistique dominante, de leur décennie de création et de leur saisonnalité. Cette première approche permettra de comprendre ce que les territoires produisent comme festivals de musique, en considérant particulièrement la saisonnalité et le type de programmation des événements. Ensuite, elle nous permettra de montrer la place que le champ musical occupe dans la festivalisation de la culture en France[15] ainsi que la place des différents territoires dans cette dynamique. Enfin, elle nous permettra d’expliciter la contribution à l’aménagement culturel des territoires que représente, ou pas, l’offre festivalière musicale[16].

Le deuxième jeu de données provient d’une recherche consacrée à la création de festivals. Elle procède d’un double dispositif méthodologique : une enquête par questionnaire administrée auprès des 7 283 festivals recensés sur le territoire français[17] ; et une campagne d’entretiens (une trentaine). L’enquête quantitative rassemble un échantillon de 1 237 directeurs et directrices de festivals (créateurs ou non) représentatif de la base des 7 283 festivals constituée par le DEPS au regard de leurs disciplines artistiques, de leur décennie de création et de leur saisonnalité. Il se compose d’un premier sous-échantillon de 690 directeurs-créateurs de festivals au sein duquel on compte 294 créateurs de festivals de musique (35 %). Cette enquête permettra d’approfondir les premières observations dans deux directions : l’analyse des motivations et des trajectoires sociologiques qui conduisent à la création de festivals de musique selon les différents types de territoire, et l’étude des contraintes et ressources singulières qui se rapportent à ces événements selon leur implantation territoriale.

Le troisième jeu de données est constitué de deux enquêtes quantitatives sur les publics et sur les retombées territoriales de l’édition 2024 des Eurockéennes de Belfort, que nous avons menées en juillet 2024[18]. Elles s’appuient à la fois sur un échantillon de 1 215 festivalières et festivaliers interrogés sur site et sur un échantillon de 4 442 questionnaires récoltés en ligne à partir des données de billetterie (33 333 adresses, soit un taux de réponse de 13,3 %). Au total, 5 657 festivaliers ont été interrogés, soit sur site, soit en ligne, sur les 72 855 ayant fréquenté le festival lors de cette édition, soit 7,8 % de la population totale. Ce troisième dispositif opère un changement d’échelle, en interrogeant les mérites et les limites d’une analyse sous l’angle des retombées économiques territoriales[19] à partir d’une approche monographique. Les réponses des participantes et participants aux deux enquêtes à propos de leurs dépenses durant les Eurockéennes ont été pour cela analysées, comparées et redressées à partir des données de billetterie et de cashless pour parfaire nos conclusions.

La carte et la partition

La place de la musique dans les politiques et pratiques culturelles est croissante depuis le début des années 1980[20]. Ce développement, qui n’est que pour partie la conséquence d’un essor des politiques publiques, se retrouve dans l’implantation des festivals sur le territoire français. La cartographie que nous avons réalisée en 2022 représentait les près de 7 300 événements recensés la même année par le Cepel, le DEPS et France Festivals. Ce chiffre n’a guère d’équivalent dans le monde occidental, en proportion de la population totale. On en compte ainsi environ 2 000 en Italie, et moins en Allemagne ou au Royaume-Uni, selon des dénombrements plus ou moins exhaustifs[21]. Depuis l’année 2019, qui nous a servi de référence, et en l’absence de nouvelle comptabilisation d’ensemble, on ne peut établir d’estimation de l’évolution du nombre d’événements que sur la base de retours partiels en provenance des directions régionales des affaires culturelles ou des conseils régionaux. Tous s’accordent sur le constat de l’émergence encore nette de nouveaux projets festivaliers sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, la région Occitanie constate, sur les exercices 2024 et 2025, la réception d’une petite centaine de nouveaux projets chaque année. Dans le même temps, un premier regard sur les festivals qui ont annoncé, depuis dix ans, leur disparition, voire leur arrêt temporaire, en identifie à peine plus de 300 sur l’ensemble du territoire national[22]. Nous sommes donc fondés à estimer que, jusqu’en 2024, la balance entre la création et la disparition de festivals reste plutôt positive. Il est donc intéressant de se pencher sur la place particulière que prennent les festivals de musique dans l’ensemble des festivals. Si, à la faveur de l’essor de ces événements dans des domaines nouveaux (arts visuels, littérature), on peut dire que la part relative de la musique décline, ils sont, à eux seuls, presque majoritaires : 44 % des festivals sont, en France, des festivals de musique (voir carte 1).

Carte 1. Les disciplines des festivals selon les régions. Source : France Festivals ; DEPS, 2022[23]. Réalisation : S. Coursière, 2022.

Certaines régions se démarquent, comme le Centre-Val de Loire (57 %) et la Bretagne (53 %), où cela concerne plus de la moitié des festivals. Mais, ainsi qu’on peut le remarquer à une échelle interrégionale, aucun territoire n’échappe à cette domination sans partage de la musique – ou disons plutôt « des » musiques – dans l’offre festivalière. Tout au plus les musiques font-elles à peu près jeu égal avec le spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, marionnette, etc.) en Nouvelle-Aquitaine.

La comparaison interdépartementale confirme le phénomène, avec un nombre extrêmement réduit de territoires où les festivals de spectacle vivant devancent ceux de musique : les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne, la Moselle et la Haute-Garonne sont dans ce cas, et encore est-ce à quelques unités près. Ce phénomène, massif, se confirme encore par une analyse à l’échelle des périmètres intercommunaux, et par la règle suivante : lorsqu’un territoire ne compte qu’un seul festival, à de très rares exceptions près, il s’agit d’un festival musical. Les festivals musicaux, notamment, sont plus nombreux à être programmés dans les espaces ruraux que les autres types de festival. Cela explique, par ailleurs, qu’ils soient plus fréquemment que les autres programmés durant la saison estivale : les espaces ruraux, moins dotés de salles dédiées et permanentes, accueillent plus facilement des événements en plein air, et il est, de ce fait, plus adapté de les programmer l’été. Le corollaire de ce constat est que ces mêmes événements sont plus exposés que les autres aux aléas et dérèglements climatiques, ce qui peut compromettre leur viabilité à terme, notamment en raison des coûts assurantiels. Plus largement, pour expliquer sa prédominance, on peut faire l’hypothèse que la musique, en tant que discipline festivalière, est dotée par les citoyennes et citoyens comme par les pouvoirs publics d’une valeur assez partagée, ce qui serait moins le cas des autres domaines culturels.

Les événements musicaux sont, en moyenne, d’autant plus modestes en envergure que leurs espaces de programmation sont ruraux. Cette loi générale comprend cependant des exceptions notables parmi les emblèmes événementiels français. Pour les musiques actuelles, les Vieilles Charrues et les Papillons de Nuit marquent la vie musicale de leur empreinte depuis des décennies à partir de bourgs ruraux de quelques centaines d’habitantes et habitants. En outre, Jazz in Marciac démontre, dans une commune d’à peine plus de 1 000 habitants éloignée des infrastructures aériennes ou ferroviaires, qu’il est possible d’être sur la carte mondiale d’une discipline sans rayonner depuis une métropole. Pour les musiques classiques peuvent être cités le festival Pablo Casals de Prades, dans le piémont catalan, celui d’Ambronay, aux portes du Bugey, ou encore celui de la Grange de Meslay, créé en 1964 par Sviatoslav Richter, qui font chacun référence dans leur domaine.

Il n’est cependant ni possible ni pertinent de faire l’impasse sur les singularités territoriales, même relatives, qui affectent les événements musicaux selon qu’ils sont implantés en milieu rural – et d’ailleurs très souvent dans des zones rurales à attractivité touristique, les événements participant eux-mêmes de cette dynamique – ou urbain et métropolitain. C’est tout l’objet d’une analyse des profils et motivations qui président aux festivals de musique.

Territoires et création de festivals

Dans cette deuxième partie, nous prolongeons la réflexion sur la manière dont les territoires impriment leur marque sur les festivals de musique à travers deux aspects : la sociologie de leurs créateurs d’une part, et leurs motivations d’autre part. Il s’agira ici de savoir si le profil des créateurs de festivals de musique et leurs motivations à créer un événement varient d’un territoire et d’un secteur musical à l’autre. Pour répondre, nous mobiliserons les résultats de notre recherche consacrée à la création de festivals[24], qui s’appuie sur un échantillon de 1 237 directeurs de festivals. Celui-ci se compose d’un premier sous-échantillon de 690 directeurs-créateurs de festivals, au sein duquel on compte 294 créateurs de festivals de musique (35 %). Par comparaison avec les moyennes nationales, la répartition territoriale des créateurs de festivals de musique de ce sous-échantillon est plus concentrée en milieu rural (49 % contre 40 % pour l’ensemble des festivals) et pendant la saison estivale (46 % contre 32 %). La répartition en matière d’esthétiques musicales est conforme à ce que l’on sait par ailleurs du secteur, à savoir une large surreprésentation des musiques actuelles (41 %), et une répartition à peu près proportionnelle des autres : jazz (22 %), musiques du monde (19 %) et musiques classiques (18 %).

Entre bénévolat et professionnalisation

Selon notre enquête, tous domaines artistiques confondus, un festival sur deux (54 %) est dirigé par un ou une bénévole. Le secteur musical amplifie cette tendance, puisque 63 % des directeurs de festivals le sont. C’est encore plus vrai si l’on s’intéresse au sous-échantillon des créateurs de festivals de musique, où plus de deux tiers sont bénévoles (69 % contre 58 % sur l’ensemble des festivals). Outre le fait de rappeler la place centrale qu’occupent les bénévoles dans l’activité festivalière – au sein d’un secteur très majoritairement associatif –, ce chiffre illustre deux trajectoires de festivals : ceux qui tendent vers une forme de professionnalisation de leur activité et donc de leurs équipes, et ceux qui restent structurés autour d’une logique bénévole. Sans entrer dans le détail de ces trajectoires, on peut commencer par s’intéresser à la variation du profil sociologique des créateurs de festivals en fonction des territoires.

L’analyse territoriale montre en effet que les bénévoles sont encore plus nombreux parmi les créateurs de festivals implantés dans les territoires ruraux : 8 festivals sur 10 y ont été créés par des bénévoles. Mais l’effet du territoire se double ici d’un effet lié au secteur musical. En effet, les bénévoles sont également majoritaires dans les festivals de musiques actuelles, et nombreux dans ceux de jazz (voir tableau 1). L’importance accrue du bénévolat en territoire rural peut sembler logique au regard des ressources humaines disponibles plus faibles. À l’opposé, et même si les créateurs restent à 45 % bénévoles dans les territoires urbains, ces derniers disposent de meilleures ressources pour favoriser l’émergence du projet festivalier dans un contexte professionnel : temps forts au sein d’une saison, par exemple.

L’analyse territoriale montre en effet que les bénévoles sont encore plus nombreux parmi les créateurs de festivals implantés dans les territoires ruraux

Toutefois, la répartition par esthétique musicale mérite qu’on s’y arrête, car elle invite à considérer les aspects liés à l’économie des festivals. En effet, les festivals de musique représentent une réalité composite où les petits acteurs sont nombreux : 50 % des festivals de musique ont un budget inférieur à 50 000 euros. Le secteur des musiques actuelles, quant à lui, est probablement le domaine artistique où la réalité est la plus contrastée, avec 40 % de petits festivals (moins de 50 000 euros de budget) et 16 % de très gros (plus de 500 000 euros de budget). C’est de ce fait un secteur particulièrement emblématique de la double trajectoire des festivals évoquée plus haut entre bénévolat et professionnalisation. Si la réalité économique n’est pas autant contrastée dans le domaine du jazz, la présence importante de créateurs bénévoles rappelle combien ce secteur reste, lui aussi, ancré dans l’univers associatif et, pour un grand nombre d’événements, relativement éloigné des logiques de professionnalisation. Cela rappelle également la fragilité économique qui le caractérise. C’est d’ailleurs le seul secteur où, selon nos résultats, aucun créateur ne vient du secteur public. On peut ici s’interroger sur la place du jazz au sein des politiques publiques.

Tableau 1. Statut des créateurs de festivals en fonction du territoire et du secteur musical (en pourcentage).

| Statut | Secteur public | Bénévolat | Salariat | Intermittence | Total |

| Urbain | 5 | 45 | 37 | 13 | 100 |

| Intermédiaire | 4 | 70 | 21 | 5 | 100 |

| Rural | 1 | 80 | 12 | 7 | 100 |

| Secteur musical | |||||

| Jazz, blues | 0 | 77 | 19 | 4 | 100 |

| Musiques actuelles (chanson, rock, rap, électro…) | 5 | 63 | 25 | 7 | 100 |

| Musiques classiques et savantes | 4 | 68 | 16 | 12 | 100 |

| Musiques du monde et traditionnelles | 2 | 71 | 16 | 11 | 100 |

| Ensemble | 3 | 69 | 20 | 8 | 100 |

De même qu’il est difficile d’évoquer les festivals comme un secteur artistique tant la diversité et les contrastes y sont la règle, il est difficile d’en parler comme d’un secteur professionnel tant la place qu’y occupe le bénévolat est grande, et le salariat faible. C’est d’ailleurs toute la complexité de l’analyse du travail bénévole, important dans le secteur associatif : sa contribution reste peu documentée. Même les travaux sur les intermédiaires culturels, pourtant très proches de ces sujets, évoquent peu la question du bénévolat[25].

Le secteur des musiques actuelles, quant à lui, est probablement le domaine artistique où la réalité est la plus contrastée, avec 40 % de petits festivals (moins de 50 000 euros de budget) et 16 % de très gros (plus de 500 000 euros de budget)

Musique et aménités urbaines

Le portrait général des créateurs de festival est celui d’un homme, très diplômé, issu des catégories supérieures et âgé en moyenne de 55 ans. Ce profil tranche avec ce que l’on sait par ailleurs de la sociologie des professions culturelles et des responsables associatifs. Parmi les créateurs de festivals, les femmes sont très nettement sous-représentées, de même que les moins de 40 ans (voir tableau 2). Le secteur de la musique se démarque, notamment, en étant plus masculin encore. Cette domination masculine vient aux croisements de déterminants du secteur culturel d’une part[26] et du secteur associatif d’autre part[27], où les logiques de pouvoir contribuent à éloigner les femmes des postes à responsabilités. Cette caractéristique se redouble d’une durée en fonction prolongée, parfois au-delà même de l’âge légal de départ à la retraite. Une fois ce portrait général dressé, il convient de préciser que de nombreuses variations existent en fonction du secteur musical. Citons par exemple le secteur des musiques classiques, où les créateurs sont à la fois plus âgés (61 ans en moyenne), plus féminins, plus diplômés et davantage issus de milieux favorisés. Citons également, à l’opposé, le secteur des musiques actuelles où les créateurs sont les plus jeunes (50 ans en moyenne) et moins issus des catégories favorisées.

| Caractéristiques | Créateurs de festivals de musique | Créateurs de festivals | Professions culturelles | Actifs en emploi | Responsables associatifs |

| Part des femmes | 26 | 37 | 43 | 48 | 44 |

| Bac + 3 ou plus | 61 | 67 | 41 | 19 | 32 |

| Père cadre | 28 | 29 | 49 | 25 | n. d. |

| Moins de 40 ans | 15 | 15 | 47 | 44 | n. d. |

| Plus de 69 ans | 16 | 37 | n. d. | n. d. | n. d. |

Mais c’est probablement le prisme territorial qui donne la lecture la plus fine de la trajectoire sociale de ces créateurs. En milieu urbain, la création d’un festival de musique s’inscrit majoritairement dans la continuité d’une activité professionnelle (voir tableau 3). Pour un tiers d’entre eux, la création d’un festival n’était pas leur premier essai. Ces créateurs ont une sociologie plus proche de celle des professions artistiques, à la fois plus diplômés et davantage issus des milieux favorisés. Ils ont su identifier le festival comme un outil de professionnalisation ou un tremplin pour leur carrière. Ces résultats permettent une nouvelle fois de mesurer l’écart entre deux mondes radicalement différents : celui du bénévolat, et celui où le festival est un secteur professionnel et professionnalisant à part entière. De fait, les inégalités territoriales restent fortes, et un festival n’a pas les mêmes chances de se professionnaliser selon son lieu d’implantation. Ce processus dépend de ressources, à la fois humaines et économiques, dont les territoires sont inégalement dotés. Tout en rappelant la fragilité des festivals en milieu rural, qui doivent faire face à des ressources humaines (disponibilité professionnelle) et financières (dotation des collectivités territoriales) plus limitées, ces résultats sont à mettre au regard des missions, nombreuses, et du rôle social que jouent les festivals dans ces territoires, du point de vue de leur aménagement culturel notamment[28]. La place qu’occupe un festival dans un territoire rural comble souvent un déficit d’offre culturelle. Compte tenu de l’importance de la proximité géographique des publics des festivals, il permet à de nombreuses personnes d’accéder à une proposition artistique.

Tableau 3. Sociologie des créateurs de festivals en fonction des territoires (en pourcentage).

| Caractéristiques | Urbain | Intermédiaire | Rural | Ensemble |

| Part des femmes | 30 | 27 | 23 | 26 |

| Bac + 3 ou plus | 75 | 62 | 55 | 61 |

| Père cadre | 29 | 13 | 31 | 28 |

| Prolongement d’une activité professionnelle | 58 | 38 | 35 | 43 |

| Création d’un autre festival avant | 30 | 23 | 18 | 23 |

| Bénévole | 49 | 66 | 78 | 66 |

Musique, territoire et société : des motivations composites

Intéressons-nous maintenant aux motivations des créateurs de festivals. Elles se répartissent en deux grandes catégories : les motivations artistiques d’une part (valoriser une discipline, donner aux artistes la possibilité de se produire, enrichir le projet d’un lieu culturel permanent…), et les motivations socio-territoriales d’autre part (revaloriser le territoire par la culture, créer du lien social, renforcer l’offre culturelle d’un territoire…). Si l’on s’en tient à la définition toute wagnérienne du festival – une musique exceptionnelle dans un lieu exceptionnel pour un moment exceptionnel[29] –, il est assez logique que les motivations artistiques rivalisent avec celles liées à l’implantation territoriale de l’événement. À l’échelle de l’ensemble des festivals de notre échantillon, les considérations socio-territoriales devancent légèrement (56 %) les considérations artistiques (44 %). Ce résultat livre déjà une première information intéressante : le festival est bien envisagé comme un moyen pour favoriser la rencontre entre un territoire et des artistes. C’est en cela que faire un festival – du point de vue de l’organisation comme du public –, c’est aussi faire société. Dans notre échantillon, les festivals de musique se distinguent par la place, plus importante encore, qu’ils accordent aux enjeux socio-territoriaux (62 %).

On peut ainsi s’interroger sur l’ancrage territorial des motivations. Est-on nécessairement davantage porté à considérer la création d’un festival comme un instrument d’animation territoriale dans les territoires ruraux, tandis que la logique artiste présiderait dans les territoires urbains ? C’est en partie vrai. Mais en partie seulement.

Un premier élément d’explication tient, effectivement, à l’implantation plus fortement rurale des festivals de musique (46 % contre 38 % des festivals dans leur ensemble), où la création d’un événement prend un sens particulier et répond à toute une série d’objectifs : construction ou renforcement d’une offre culturelle locale, accessibilité des publics, animation territoriale, attractivité touristique, etc. Cette dimension territoriale revient d’ailleurs souvent dans le discours des créateurs. Mais elle est aussi toujours assortie d’une justification artistique, comme si les deux étaient indissociables :

Un festival à Barjac, cela avait du sens pour plein de raisons. D’abord, il n’y a pas d’équipement culturel permanent dans le village. Et puis, il y avait ici un certain intérêt pour la poésie et la chanson française, avec Ferrat notamment. Et la cour du château s’est tout de suite imposée comme un lieu possible, possible pour la rencontre. Barjac avait besoin d’un festival pour devenir un lieu d’attractivité culturelle, en plus d’être déjà un lieu d’attractivité touristique. […] Mais l’idée première du festival, c’est bien la chanson. C’est l’histoire d’une bande de copains qui décident d’inviter des chanteurs engagés à venir se produire dans leur village […]. Deux noms vont rapidement marquer les esprits : Jean Ferrat, et Jean Vasca, un artiste de la région, peu connu du grand public, mais reconnu dans le monde de la chanson. (Barjac m’en chante)

L’idée de départ, c’est la guitare ! Plutôt même la guitare classique. Avec, en arrière-plan, l’idée de faire quelque chose dans notre village, à Monestiés. […] C’est après, en grandissant, qu’on va devenir un festival de musiques plus diversifiées, de musiques actuelles comme on dit. Et c’est en grandissant qu’on va aller à Albi. (Pause Guitare)

C’est l’association Territoire de musiques qui porte le festival, et qui le porte depuis toujours. L’idée est double : offrir de la musique au Territoire de Belfort. C’était la motivation première des créateurs, et c’est pour cela que le département va les suivre. (Les Eurockéennes de Belfort)

Ces entretiens le montrent, il peut paraître réducteur de penser motivations artistiques et socio-territoriales comme étant opposées : les deux se complètent. Au cours de notre enquête, cette complémentarité est plus souvent revenue dans le discours des directeurs de festivals des territoires ruraux, comme si le territoire ne devait pas masquer de réelles ambitions artistiques. Le choix d’un site, et donc d’un territoire, est cependant un enjeu de premier plan pour l’avènement d’un festival. Il peut en outre être amené à changer selon la trajectoire du festival :

Au départ, on était dans le petit village de Monestiés. Et on y est restés pendant neuf ans. […] Dès la seconde année, on fait trois fois 200 personnes ; pareil à la troisième édition. À la quatrième édition, on passe à une jauge de 2 000. Et là, on a élargi à la chanson. L’année d’après, on fait venir Higelin… À partir de la sixième édition, c’est une vague de renouveau de la chanson française (Cali, Sanseverino, Bénabar…). À la septième édition, on passe à quatre soirs, et on fait quatre fois 2 000 personnes […]. À la neuvième édition, les fonds européens disparaissent. […] On se retrouve à l’arrêt. On décide d’aller ailleurs, et ce ailleurs, c’est Albi. (Pause Guitare)

Cela montre aussi que l’identité d’un festival repose sur cet équilibre subtil entre artistique et territoire, à l’image des nombreux festivals qui portent le nom de la ville ou du territoire dans lequel ils sont implantés. De nombreux travaux ont en effet souligné le lien entre le projet et l’offre défendus par les festivals et l’identité des territoires dans lesquels ils se déroulent[30].

Dans notre enquête, l’opposition entre motivations artistiques, prééminentes en territoire urbain, et motivations socio-territoriales, majoritaires en territoire rural (voir tableau 4), est aussi à interpréter à la lumière de la sociologie des créateurs. Si en contexte rural, la motivation des bénévoles se veut plus œcuménique afin de fédérer une diversité d’acteurs autour de leur projet, en contexte urbain, la volonté de créer un festival s’inscrit dans une logique professionnelle qui part d’un diagnostic plus précis de l’environnement culturel, de l’offre existante et des besoins du secteur artistique.

Tableau 4. Motivations à créer un festival selon le territoire et le secteur musical (en pourcentage).

| Territoire | Motivation artistique | Motivation socio-territoriale | Total |

| Urbain | 63 | 37 | 100 |

| Intermédiaire | 40 | 60 | 100 |

| Rural | 32 | 68 | 100 |

| Ensemble | 41 | 59 | 100 |

| Secteur musical | Motivation artistique | Motivation socio-territoriale | Total |

| Jazz, blues | 47 | 53 | 100 |

| Musiques actuelles (pop, rock, rap, électro…) | 35 | 65 | 100 |

| Musiques classiques et savantes | 44 | 56 | 100 |

| Musiques du monde et traditionnelles | 28 | 72 | 100 |

| Ensemble | 41 | 59 | 100 |

Le festival devient ainsi un instrument d’action culturelle qui peut toujours servir une ambition territoriale, mais dont la motivation artistique prime dans le discours des créateurs. En effet, le prisme territorial ne doit pas masquer les différents enjeux qui demeurent entre les différentes esthétiques musicales. Sans forcément opposer musiques savantes et musiques populaires, on voit nettement que l’enjeu artistique – qu’il soit patrimonial ou professionnel – semble davantage être mis en avant dans le jazz ou les musiques classiques (voir tableau 4). S’engager à créer un festival dans ces musiques, c’est aussi réfléchir à un modèle économique singulier, plus fortement dépendant des finances publiques ; la construction d’un argumentaire autour des enjeux artistiques est donc centrale. Mais toute tentative de généralisation en la matière serait, à coup sûr, abusive, tant la dimension artistique d’un projet festivalier revêt des enjeux qui s’expriment de diverses manières selon les lieux, et dans lesquels art, culture et territoire se mêlent de manière tellement enchevêtrée qu’il est difficile de les distinguer.

L’idée de Kréol Blues (le premier nom de Terre de Blues), c’est d’abord la musique. C’est l’idée qu’il y a une musique Kréol, un blues créole de la Caraïbe et qu’il lui faut un espace d’expression. Un espace où tous les musiciens de la Caraïbe puissent se retrouver, pour affirmer cette identité musicale qu’ils ont en partage sur ce territoire de la Caraïbe. (Terre de Blues)

Finalement, dans le discours des créateurs, il est parfois difficile de faire la distinction entre arguments artistiques et arguments territoriaux tant ces dimensions sont imbriquées l’une dans l’autre. Que la réflexion prenne l’une ou l’autre comme point de départ, la réunion des deux est quasiment toujours mise en avant dans l’argumentaire constitutif de la création d’un festival, ce qui révèle, une fois de plus, toute la complexité de l’empreinte territoriale des festivals.

Territoires et professionnalisation

Mais ces discours doivent aussi être interprétés au regard du degré de professionnalisation des créateurs eux-mêmes, et de leurs équipes. L’idée d’une moindre professionnalisation des festivals ruraux au moment de leur création doit ainsi se comprendre selon une double acception. Au sens propre, elle désigne l’implication plus importante de personnes extérieures au monde de la culture dans leur création. Dans un sens plus large, elle renvoie à la présence d’artistes amateurs et amatrices ou en voie de professionnalisation. Sous cette seconde acception, l’analyse pousse à s’interroger sur le rôle des festivals dans la trajectoire de ces artistes et, plus largement, des équipes de création.

Si les profils des créateurs et des équipes des festivals ruraux s’urbanisent, leurs motivations et, de fait, leurs visions du monde restent influencées par la ruralité.

On peut enfin interpréter l’équilibre des différents registres de motivations entre urbain et rural de deux façons. La première souligne les différentes structurations de l’offre culturelle suivant les territoires. En milieu urbain, où l’offre est plus dense, la nécessité de défendre un projet artistique s’impose comme un critère majeur. La division du travail social est également plus forte dans les institutions culturelles urbaines. Dans ces territoires, les festivals musicaux sont caractérisés par une double spécialisation. Une spécialisation artistique, d’abord, en raison de la forte densité de l’offre et de la demande qui les oblige à adopter des stratégies de différenciation[31]. Une spécialisation professionnelle de leurs équipes, ensuite, car leur projet est tourné plus exclusivement qu’ailleurs vers la production de biens culturels. Les festivals endossent moins une fonction de lien social, notamment en raison de la présence d’autres institutions dont c’est la mission première. Au contraire, dans un monde rural marqué par l’intensité à la fois des relations sociales et des phénomènes de restructuration tels que le déclin ou le renouvellement démographique[32], les festivals peuvent endosser cette fonction sociale, d’autant plus que les lieux capables de la remplir se raréfient.

Une autre explication consiste à souligner le rôle des caractéristiques des créateurs. En milieu rural, la mise en avant de motivations extra-culturelles peut s’interpréter comme la conséquence d’une moindre professionnalisation de ces derniers. Ces deux explications ne sont pas nécessairement concurrentes. Le degré de professionnalisation constitue un indicateur de la relation entre territoire et motivations. Car si ces créateurs ont leurs propres valeurs et motivations en fonction de leur profil, de leur origine sociale et de leur parcours, au-delà, le territoire conditionne l’accès aux ressources humaines qui concourent à créer les festivals, et donc influence la façon dont ils sont pensés.

Enfin, notre enquête montre une très grande stabilité dans le temps des motivations associées à la création d’un festival, ce qui renforce l’hypothèse d’une influence propre au territoire. Ce résultat est d’autant plus remarquable en milieu rural, alors même que la sociologie des créateurs de festival s’est profondément transformée au fil des ans. La spécificité des registres de motivation mobilisés en milieu rural n’est donc pas le produit d’une manière d’être rurale, mais d’un rapport à la ruralité et à ses spécificités structurelles. Ce résultat dit aussi quelque chose de la dynamique de professionnalisation évoquée plus haut. Si les profils des créateurs et des équipes des festivals ruraux s’urbanisent, leurs motivations et, de fait, leurs visions du monde restent influencées par la ruralité. Plus que d’un mouvement d’urbanisation de la ruralité, c’est d’une ruralisation de l’urbanité que ce résultat témoigne.

Le paradoxe des retombées économiques. Le cas des Eurockéennes de Belfort

L’argument des retombées économiques des festivals pour les territoires est de plus en plus fréquemment utilisé à des fins de légitimation des événements. Outre les controverses méthodologiques auxquelles cet argument donne lieu[33], le débat académique et politique n’est pas moins vif sur la valeur qu’il faut accorder à ce discours des retombées. L’éclairage proposé prend appui sur une analyse de cas afin de présenter l’argument, mais aussi d’en discuter les dimensions paradoxales. En effet, examinée sous l’angle de l’économie festivalière, la relation entre musique et territoire se révèle de plus en plus paradoxale. D’un côté, la chronique des dernières décisions budgétaires fait état d’une fragilisation marquée du soutien des collectivités territoriales aux événements. Qu’il s’agisse de retraits contraints ou revendiqués haut et fort, ils sont le signe d’une moindre rentabilité politique associée au portage d’une politique culturelle. Ainsi, dans le budget des Eurockéennes, les subventions qui comptaient, en 2010, pour plus de 16 %, ne représentent aujourd’hui plus que 6 % des recettes. Dans le même temps, le budget du festival a plus que doublé, hors inflation[34]. Aujourd’hui, le mécénat et le sponsoring représentent 21 % de ce même budget ; les recettes de restauration, boissons, merchandising et annexes 17 %, et la billetterie 56 %[35].

De l’autre côté, l’analyse des retombées économiques que produisent les festivals – notamment au profit de ces collectivités – montre une progression significative au cours des vingt dernières années. Dans le cas des Eurockéennes, cette croissance est supérieure à 100 % en dix ans. Une telle progression est la manifestation d’une volonté de légitimer la dépense culturelle par ce qu’elle rapporte sur le plan économique. Elle n’est pas exempte de débats sur trois points. Le premier touche à la nature de ce que nous appelons « retombée économique territoriale », et suppose que soient définis tant le territoire en question que les flux économiques pris en considération. De ce point de vue, l’analyse a, par le passé, pâti d’une exagération systématique des impacts positifs et d’une sous-estimation symétrique des retombées négatives[36]. Le deuxième débat a trait aux limites temporelles dans lesquelles ces retombées sont prises en compte. Un événement suscite des retombées à l’occasion de sa réalisation, mais l’économie que celle-ci génère engendre un second cycle de dépenses elles-mêmes productrices de retombées. Cependant, parce qu’il est très difficile de procéder à une évaluation précise de celles-ci, certaines analyses d’impact économique en font une estimation à partir d’un coefficient multiplicateur, qu’on appelle le multiplicateur keynésien. Une illustration du multiplicateur pourrait être celle-ci : les bars des Eurockéennes sont tenus par des associations partenaires du festival qui reçoivent de lui une gratification de plusieurs milliers d’euros. Ces mêmes sommes pourraient être prises en compte dans le calcul de l’impact, puisqu’elles sont utilisées ensuite par ces associations locales pour financer leurs activités. Ce coefficient permet également de prendre en considération le fait que – par exemple – des centaines de postes sont créés, via l’embauche de techniciennes et techniciens et d’intermittentes et intermittents par le festival, ou dans la sécurité, la restauration, l’hôtellerie et les services logistiques par l’intermédiaire des exposantes, exposants et prestataires sur place. Le salaire perçu par le personnel d’un traiteur sur le festival pourra être dépensé lui aussi en partie sur place, et avoir ainsi un impact économique différé.

Le troisième débat touche enfin aux limites d’une appréhension des retombées territoriales à partir du seul argument économique ou monétaire. Le risque de cet « économisme » est en effet de conditionner la légitimité d’un événement à la démonstration de son rendement monétaire, alors que les principes qui en ont fondé le soutien ne sont pas strictement économiques. Ils sont aussi politiques. De plus, si l’événement n’était légitime que par son rendement économique, la concurrence d’événements ou projets plus rentables anéantirait sa raison d’être soutenu. L’argument des retombées économiques ne peut donc être qu’un registre secondaire, en dépit de leur croissance. Comme nous le verrons ici, cette croissance est due à deux facteurs. D’une part, les organisations festivalières se sont enracinées dans leur territoire, en y localisant des dépenses qui étaient parfois, auparavant, effectuées à l’extérieur. D’autre part, les festivaliers eux-mêmes, dans leur dynamique de participation, ont des dépenses croissantes qui participent au développement et du festival et de son territoire. Il est paradoxal de noter que cette contribution croissante s’associe dans le même temps à une reconnaissance institutionnelle en déclin.

L’étude du cas des Eurockéennes de Belfort nous aidera à comprendre ce que pèse un festival de musique dans le développement d’un territoire, y compris au-delà de seuls apports économiques. À cet égard, d’abord, le cumul des dépenses estimées par les festivaliers, additionnées aux dépenses du festival, représente près de 20 millions d’euros de retombées économiques totales. De ce total doivent être retranchées les dépenses des festivaliers locaux, ainsi que les dépenses non locales du festival – comme le sont, par exemple, la plupart des dépenses artistiques. En effet, les ressources que le public local consacre au festival se trouvent déjà sur le territoire et ne peuvent être considérées comme des injections nouvelles pour son développement.

Tableau 5. Impact économique territorial des Eurockéennes de Belfort (2014-2024) hors billetterie et flux sortants (en millions d’euros).

| Impact | 2010 | 2014 | 2017 | 2024 | Évolution 2014-2024 |

| Direct (dépenses locales du festival) | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | + 33 % |

| Indirect (dépenses des festivaliers non locaux) | 1,7 | 5,0 | 6,7 | 8,2 | + 64 % |

| Total | 4,3 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | + 56 % |

| Pour 1 € de subvention | 4,8 € | 8,7 € | 13,7 € | 17,7 € | + 103 % |

En suivant ce modèle, nous avons estimé l’impact économique des Eurockéennes sur le Territoire de Belfort à 11,2 millions d’euros, hors billetterie (voir tableau 5). En ce qui concerne cette dernière, un débat de méthode oppose ceux qui considèrent que les dépenses de billetterie doivent être intégrées dans les dépenses des festivaliers non locaux et ceux qui les excluent du calcul. En effet, le choix qui en résulte a une influence sur le volume de dépenses annoncé. Pour les premiers, l’achat d’un billet est un apport monétaire en faveur d’une entreprise locale. Pour les seconds, cet apport correspond aux dépenses, en grande partie non locales, qu’accomplit un festival pour sa programmation. Il y a deux façons de résoudre ce débat : soit – comme nous l’avons fait ci-dessus – nous ne considérons pas les achats de billets, en ignorant de l’autre côté les dépenses artistiques ; soit nous intégrons les uns en positif et les autres en négatif, en tant que flux sortant. Le résultat est, on s’en doute, très différent dans ce dernier cas. Cette méthode aboutit à un total de 6,8 millions de retombées économiques pour le Territoire de Belfort.

Un autre paradoxe associé à ces retombées économiques est qu’elles croissent alors même que les festivaliers locaux sont en progression (et sont logiquement exclus du calcul) : 23 % contre 13 % en 2017, tandis que les publics très éloignés régressent à moins de 11 % aujourd’hui. Cela s’explique par deux phénomènes indépendants. D’une part, si la part de festivaliers non locaux baisse, leur panier moyen de dépenses se maintient, et, par le jeu de l’inflation, augmente (76 euros par jour contre 64 en 2017). D’autre part, cette croissance est d’autant plus forte que les festivaliers qui ne viennent qu’un seul jour restent très nombreux, et qu’ils dépensent en moyenne, par jour, plus que ceux qui s’installent pour trois ou quatre jours.

Ces calculs portant sur la valeur économique croissante d’un festival laissent cependant totalement de côté d’autres formes de valorisation qui peuvent, même très indirectement, avoir d’autres incidences économiques et sociales. Ainsi, la territorialisation des audiences semble répondre à une forme de patrimonialisation des festivals[37], où l’événement est perçu comme un rite de passage : une part prépondérante de jeunes et de groupes familiaux ou de pairs compose le public local. Pour celui-ci, et même pour celles et ceux qui ne participent pas à l’événement, qu’une star mondiale comme David Guetta soit programmée produit une forme de fierté. Il faut donc adjoindre à la retombée économique territoriale une valeur sociale d’attachement territorial au festival.

On pourrait ainsi dire qu’un festival comme les Eurockéennes, par la nature hétérogène des publics qu’il rassemble, renforce les liens sociaux entre proches (familles, réseaux d’amitié), et génère des interactions entre différents publics favorisant le renouvellement culturel, les liens institutionnels et l’intégration sociale[38]. C’est sans doute ce capital social en action qui intéresse le mécénat et les sponsors à l’événement, dont la présence, d’ailleurs, est très massivement acceptée par le public. Plus concrètement, l’événement contribue à l’identification du territoire et au dynamisme local, créant des opportunités économiques saisonnières et renforçant le sentiment d’appartenance de la population[39].

L’appréhension de la relation des événements musicaux au territoire par le prisme économique, tout en étant à prendre avec beaucoup de précautions, conduit cependant à un paradoxe : leur impact territorial croissant – les Eurockéennes en sont un exemple – coïncide avec une remise en question du soutien qu’ils reçoivent des collectivités territoriales. Témoigner des interactions entre économie, culture et territoire apporte donc une réponse argumentée à ceux qui se focalisent sur les coûts d’une culture « shootée » à la subvention publique, selon les mots de Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire, en novembre 2024[40].

Conclusion

La festivalisation de la musique requiert une critique territoriale. Si, à première vue, le mouvement semble irrésistible, on aurait tort de croire qu’il est spatialement homogène. D’abord, la cartographie nous a montré les dynamiques, territorialement distinctes, qui affectent la nature et l’envergure des événements. À ce titre, les festivals de musique occupent dans les zones rurales une place nettement plus dominante qu’en ville. Le deuxième aspect de cette critique territoriale nous a permis de montrer que les motivations à créer un événement, de même que les profils de ses dirigeants, différaient assez nettement en fonction des différents types de territoire. La dimension professionnelle et de spécialisation artistique progresse avec la densité urbaine, celle-ci allant de pair avec une division du travail événementiel hors de portée des zones rurales. Cependant, faire événement, c’est toujours faire société. La diffusion des événements en zone rurale concourt à l’extension de la festivalisation, tout en s’adaptant à ce type de territoire, en lui étant en partie spécifique. La troisième critique territoriale a mis à l’épreuve, à partir de l’exemple des Eurockéennes de Belfort, l’analyse des retombées économiques territoriales des événements. Certes, la frilosité nouvelle des collectivités territoriales à l’égard de la culture se situe paradoxalement dans une période où l’on peut démontrer les retombées croissantes, pour leurs espaces, des événements culturels. Mais le décryptage des méthodes et résultats de l’analyse économique incite à penser que celle-ci aura beau être raffinée par des outils de plus en plus précis, elle restera toujours critiquable quant à l’étroitesse du paradigme qu’elle priorise, en regard des finalités qui conduisent des acteurs, dans leur écrasante majorité non marchands, à créer un festival et à le porter dans la durée. Cette remarque n’est pas sans importance dans un contexte de fragilité nouvelle des événements, et de velléités de groupes industriels d’y renforcer leur présence.

[1] CANOVA N. et al. (dir.), La petite musique des territoires. Arts, espaces et sociétés, Paris, CNRS Éditions, 2014, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.editionscnrs.24808.

[2] SAEZ G., « Quels liens entre musique et territoire ? », L’Observatoire, no 43, automne 2015, en ligne : https://doi.org/10.3917/lobs.046.0084.

[3] ANDERSON B., Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1983.

[4] BOISSIÈRE A. et al. (dir.), Activité artistique et spatialité, Paris, L’Harmattan, 2010 ; RAIBAUD Y. (dir.), Comment la musique vient aux territoires, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine (MSHA), 2009. Voir aussi GUIBERT G., « La notion de scène locale. Pour une approche renouvelée de l’analyse des courants musicaux », dans S. Dorin (dir.), Sound factory. Musique et logiques de l’industrialisation, Mélanie Seteun, 2012, p. 93-124, en ligne : https://doi.org/10.4000/books.ms.1055.

[5] CONNELL J. et GIBSON C., « World music: deterritorializing place and identity », Progress in Human Geography, vol. 28, no 3, 2004, p. 342-361 ; CRANG M., Cultural Geography, Londres, Routledge, 1998.

[6] SNOWBALL J. D. et ANTROBUS G. G., « Valuing the arts: pitfalls in economic impact studies of arts festivals », South African Journal of Economics, vol. 70, no 8, 2002, p. 1297-1319 ; NÉGRIER E. et TEILLET P., Culture et métropole. Une trajectoire montpelliéraine, Paris, Autrement, 2021.

[7] JAEGER K. et MYKLETUN R. J., « Festivals, identities, and belonging », Event Management, vol. 17, no 3, 2013, p. 213-226 ; BENNETT A. et WOODWARD I., « Festival spaces, identity, experience and belonging », dans A. Bennett et al. (éd.), The Festivalization of Culture, Farnham-Burlington, Ashgate, 2014, p. 11-26 ; GONZÁLEZ-REVERTÉ F., « Space, identity and festivals. Spatial empowerment and the construction of identity discourses through the lens of heritage festival organizers », Journal of Heritage Tourism, vol. 18, no 6, 2023, p. 807–827.

[8] QUINN B. et WILKS L., « Festival connections: people, place and social capital », dans G. Richards et al. (éd.), Exploring the Social Impacts of Events, Abingdon, Routledge, 2013, p. 15-30.

[9] HERRERO L. C. et al., « Measuring the economic value and social viability of a cultural festival as a tourism prototype », Tourism Economics, vol. 17, no 3, 2011, p. 639-653 ; SAAYMAN M. et ROSSOUW R., « The significance of festivals to regional economies: measuring the economic value of the Grahamstown National Arts Festival in South Africa », Tourism Economics, vol. 17, no 3, 2011, p. 603-624.

[10] LONG P. T. et PERDUE R. R., « The economic impact of rural festivals and special events: assessing the spatial distribution of expenditures », Journal of Travel Research, vol. 28, no 4, 1990, p. 10-14 ; NÉGRIER E. et VIDAL M., « L’impact économique de la culture. Réels défis et fausses pistes », Economia della Cultura, no 4, 2009, p. 487-498 ; PEREIRA L. et al., « Events and festivals contribution for local sustainability », Sustainability, vol. 13, no 3, 2021, art. 1520, en ligne : https://doi.org/10.3390/su13031520.

[11] BENNETT A. et WOODWARD I. « Festival spaces, identity, experience and belonging », art. cité.

[12] MILLERY E. et al., « Cartographie nationale des festivals : entre l’éphémère et le permanent, une dynamique culturelle territoriale », Culture Études, no 2, 2023, en ligne : https://doi.org/10.3917/cule.232.0001.

[13] Les sept classes permettent de distinguer les communes urbaines – les « grands centres urbains » – des communes de densité intermédiaire – divisées en trois catégories : « centres urbains intermédiaires », « ceintures urbaines » et « petites villes » – et des communes rurales – elles aussi divisées en trois catégories : « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé ». Voir BECK S. et al., « La grille communale de densité à 7 niveaux », Documents de travail, no 2022-18, 2023, en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6686472.

[14] Plus précisément, quatre critères cumulatifs ont été retenus pour le recensement des festivals : avoir eu lieu en 2019 (ou en 2018 pour les biennales), cumuler au moins deux éditions, se dérouler pendant un temps limité mais sur plus d’une journée, et proposer au moins cinq représentations ou concerts. Voir MILLERY E. et al., « Cartographie nationale des festivals : entre l’éphémère et le permanent, une dynamique culturelle territoriale », art. cité.

[15] DJAKOUANE A. et NÉGRIER E., Festivals, territoire et société, Paris, ministère de la Culture-Presses de Sciences Po, 2021.

[16] KNUDSEN B. T. et CHRISTENSEN D. R., « Eventful events. Event-making strategies in contemporary culture », dans B. T. Knudsen et al., (éd.), Enterprising Initiatives in the Experience Economy. Transforming Social Worlds, Abingdon, Routledge, 2014, p. 117-134.

[17] AUDEMARD J. et al., Création et devenir des festivals en France, Paris, ministère de la Culture-Presses de Sciences Po, 2025.

[18] Voir AUDEMARD J. et al., « Étude socio. Les publics des Eurockéennes », 2024, en ligne : https://www.eurockeennes.fr/actualite/etude-socio-les-publics-des-eurockeennes/.

[19] NICOLAS Y., « L’analyse d’impact économique de la culture. Principes et limites », ministère de la Culture et de la Communication (département des Études, de la Prospective, des Statistiques et de la Documentation [DEPS]), document de travail no 1271, juill. 2006.

[20] DONNAT O., Les Français face à la culture. De l’exclusion à l’éclectisme, Paris, La Découverte, 1994 ; DONNAT O. (dir.), Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. Enquête 2008, Paris, La Découverte-ministère de la Culture et de la Communication, 2009 ; LOMBARDO P. et WOLFF L., « Cinquante ans de pratiques culturelles en France », Culture Études, no 2, 2020, en ligne : https://doi.org/10.3917/cule.202.0001.

[21] Cour des comptes, « Rapport public annuel 2023 », et notamment son chapitre 4 : « Festivals et territoires : les défis d’une politique partagée en matière de spectacle vivant », 2023, p. 393-424, en ligne : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230310-RPA-2023_0.pdf.

[22] AUDEMARD J. et al., Création et devenir des festivals en France, op. cit.

[23] MILLERY E. et al., « Cartographie nationale des festivals : entre l’éphémère et le permanent, une dynamique culturelle territoriale », art. cité.

[24] AUDEMARD J. et al., Création et devenir des festivals en France, op. cit.

[25] Voir par exemple PERRENOUD M. et al., « L’intermédiation culturelle internationale. Mondes de l’art, entrepreneuriat culturel et import-export de conventions », SociologieS, 2022, en ligne : https://doi.org/10.4000/sociologies.19943 ou encore ROUEFF O. et SOFIO S., « Intermédiaires culturels et mobilisations dans les mondes de l’art », Le Mouvement Social, t. 2, no 243, 2013, p. 3-7, en ligne : https://doi.org/10.3917/lms.243.0003.

[26] PRAT R., « Mission ÉgalitéS. Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant », ministère de la Culture et de la Communication (direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles), mai 2006, en ligne : https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation/rapports/Mission-EgaliteS.

[27] LAOUISSET B. et al., « Le paysage associatif français », Bulletin de statistiques et d’études, no 16-01, mars 2016, en ligne : https://injep.fr/publication/le-paysage-associatif-francais.

[28] AUDEMARD J. et al., Création et devenir des festivals en France, op. cit.

[29] On prête à Richard Wagner cette définition du festival sans qu’il soit réellement possible de savoir s’il en est l’auteur. C’est la vocation didactique d’une telle définition que nous retenons ici.

[30] JAEGER K. et MYKLETUN R. J., « Festivals, identities, and belonging », art. cité ; BENNETT A. et WOODWARD I., « Festival spaces, identity, experience and belonging », art. cité ; GONZÁLEZ-REVERTÉ F., « Space, identity and festivals », art. cité.

[31] CONNOLLY M. et KRUEGER A. B., « Rockonomics. The economics of popular music », NBER Working Paper Series, no 11282, avr. 2005, en ligne : http://www.nber.org/papers/w11282.

[32] LE BRAS H. et TODD E., Le mystère français, Paris, Seuil, 2013.

[33] NICOLAS Y., « L’impact économique d’une activité culturelle comme motif au soutien public : définition et conditions de validité », Revue d’économie politique,vol. 120, no 1, 2010, p. 87-116, en ligne : https://doi.org/10.3917/redp.201.0087.

[34] Sur cette même période 2010-2024, l’inflation cumulée est de 28,8 %.

[35] AUDEMARD J. et al., « Étude socio », art. cité.

[36] NÉGRIER E. et VIDAL M., « L’impact économique de la culture. Réels défis et fausses pistes », Economia della Cultura, no 4, 2009, p. 487-498, en ligne : https://hal.science/hal-01437511v1.

[37] DI MÉO G., « Le renouvellement des fêtes et des festivals, ses implications géographiques », Annales de Géographie, t. 114, no 643, 2005, p. 227-243, en ligne : https://doi.org/10.3406/geo.2005.21419.

[38] PUTNAM R. D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and Schuster, 2000 ; ALDRICH D. P., « The importance of social capital in building community resilience », dans W. Yan et W. Galloway (éd.), Rethinking Resilience, Adaptation and Transformation in a Time of Change, New York, Springer, 2017, p. 357-364.

[39] NÉGRIER E. et TEILLET P., Les projets culturels de territoire, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble (PUG), 2019.

[40] DUPEYRAT C., « Christelle Morançais tape dur sur la culture et annonce 100 suppressions de postes à la Région et 100 millions d’euros d’économies », France 3 Pays de la Loire, 20 nov. 2024, en ligne : https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/christelle-morancais-tape-dur-sur-la-culture-et-annonce-100-suppressions-de-postes-a-la-region-et-100-millions-d-euros-d-economies-3063130.html.