Géographie de l’innovation musicale à l’ère du streaming

Une analyse à partir des données de consommation du rap en France

Introduction

Il faut se l’avouer : la réussite d’un ou une artiste dans le paysage musical ne tient pas seulement à la singularité de ses productions esthétiques. C’est bien son insertion dans des réseaux sociaux et professionnels d’innovation musicale spécifiques qui la ou le met en position de capter l’attention du monde des arts. En effet, « les travailleurs sont soumis à une “mise en réseau obligatoire” afin d’entrer et de maintenir leur activité (Flew, 2004 ; Gill, 2011 ; Lee, 2008), ce qui crée une injonction à développer une “socialité de réseau” (Wittel, 2001). […] 98 % des emplois dans les industries culturelles et créatives sont obtenus par les réseaux physiques d’interconnaissance[1] ». C’est notamment au moment de l’émergence de l’artiste, quand elle ou il devient un nouveau nœud intégré à ces réseaux d’innovation, que se révèlent des dynamiques précieuses à observer. Ces réseaux regroupent des acteurs essentiels à la professionnalisation (structures de formation, labels, managers), à la prise de risque (investisseurs publics ou privés), aux retours sur le travail artistique (directeurs et directrices artistiques, producteurs et productrices, pairs), ainsi qu’à la reconnaissance (responsables éditoriales et éditoriaux de radio, presse spécialisée). Ces activités s’appuient sur des infrastructures physiques spécifiques (bureaux de labels, studios d’enregistrement) qui conditionnent leur mise en œuvre. L’innovation musicale ne peut donc être pensée indépendamment des ressources sociales et matérielles qui la rendent possible. Or, ces ressources sont inégalement réparties dans l’espace géographique et tendent à se concentrer dans certaines régions dominantes. Dans le cas français, les principaux éléments constitutifs de ces réseaux sont historiquement localisés dans la région Île-de-France, et plus précisément à Paris[2]. La proximité géographique avec ces réseaux joue un rôle déterminant dans la capacité des artistes à s’y insérer : elle facilite des relations informelles, fondées sur la quotidienneté, qui sont propices à l’émergence de liens de confiance, une condition indispensable à l’établissement de relations personnelles durables[3].

Dès le tournant du XXIe siècle, certains auteurs et autrices ont envisagé, notamment à travers le concept de « mort de la distance[4] », qu’Internet rendrait progressivement caduque l’importance de la proximité géographique. Trois décennies plus tard, ce débat reste étonnamment peu tranché sur le plan empirique[5]. Les travaux les plus récents tendent à se diviser en deux perspectives contradictoires, chacune mettant en évidence un effet particulier : « Si la numérisation atténue certains des désavantages auxquels sont confrontées les régions rurales, elle renforce également les avantages liés à la concentration urbaine qui ont permis la prospérité économique de nombreuses villes[6]. » D’un côté, Internet améliore la connexion des régions isolées et leur participation aux dynamiques d’innovation[7]. De l’autre, « [m]ême si avec Internet les informations circulent potentiellement sans tenir compte des proximités géographiques, celles-ci restent importantes lorsqu’il s’agit d’échanger des savoir-faire (dits encore “informations tacites”) ou des négociations délicates pour lesquelles la transmission en face-à-face est toujours nécessaire[8] ». La proximité géographique demeure donc essentielle pour certains échanges, en particulier dans le domaine de l’entrepreneuriat[9] et de l’innovation[10], deux caractéristiques structurantes du travail dans le monde des arts.

Dans le cas particulier de la musique, les plateformes de streaming renforcent l’ambivalence produite par Internet. Elles permettent à tout artiste de rendre sa musique accessible à une large audience, sans passer par les intermédiaires culturels traditionnelscomme la radio, les journalistes, ou encore les A&R[11]. Elles fonctionnent alors comme des infrastructures centralisées permettant une participation décentralisée, la musique circulant de n’importe quel créateur ou créatrice vers n’importe quel auditeur ou auditrice, pratiquement sans frais. Elles nourrissent donc la promesse d’un accès dit « désintermédié[12] », et donc désacralisé,à la diffusion et, potentiellement, à la reconnaissance. Les plateformes de streaming ne vont pas uniquement dans le sens de la « mort de la distance », mais poussent à envisager une hypothèse plus radicale dans le contexte français : celle de la « mort de la centralité », et spécifiquement celle de Paris en tant que centre structurant de l’innovation musicale. Mais cette reconfiguration reste loin d’être totale. Internet et les plateformes de streaming ne délocalisent pas brutalement les capacités d’innovation, qui demeurent concentrées dans les régions dominantes, comme c’est le cas en Île-de-France. Cette concentration confère à celles-ci un avantage leur permettant de produire l’innovation plus rapidement que les régions périphériques, leur assurant potentiellement une certaine résilience face à la « mort de la centralité ». Par ailleurs, si la proximité géographique facilite les échanges informels et quotidiens, sources de confiance et de liens sociaux durables, elle peut aussi générer des effets négatifs, notamment un enfermement dans des activités étroites qui freinent l’expérimentation et la sérendipité, réduisant la flexibilité et ralentissant les processus d’innovation[13]. Enfin, il convient de distinguer les déterminants de la production de l’innovation de ceux qui influencent sa performance. En effet, « un fort degré de proximité favorise la mise en relation de partenaires sans pour autant influencer la performance[14] ». Pour appréhender sérieusement la question de la « mort de la centralité », il est donc essentiel d’intégrer à la fois des indicateurs de production de l’innovation et des indicateurs de réussite de ces innovations. Alors, plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour explorer les recompositions spatiales à l’œuvre dans les dynamiques d’innovation musicale à l’ère des plateformes de streaming :

1. Résilience des régions dominantes : Les régions dominantes, comme Paris et sa région, continuent-elles de concentrer la majorité de l’innovation musicale, comprise comme les artistes émergents ?

2. Mutation du poids des régions périphériques : Les régions périphériques ont-elles pu accroître leur poids dans la production des artistes émergents ? Est-ce conditionné à une forme de « connexion » à la capitale ?

3. Longévité de la réussite : La longévité de la réussite est-elle spatialement différenciée selon les localités ? Est-elle en lien avec l’insertion dans des réseaux socioprofessionnels locaux ?

Pour répondre à ces questions, je m’appuie sur un corpus inédit de traces numériques d’écoute provenant de 10 000 utilisateurs et utilisatrices anonymisés français de la plateforme de streaming musical Deezer. Ce corpus m’a été confié dans le cadre d’un partenariat de recherche entre la plateforme et plusieurs institutions de recherche, dont le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans le cadre du projet RECORDS[15].

Cadre empirique et construction des indicateurs

Le rap pour périmètre d’étude

Les approches diffusionnistes[16] de la musique en géographie, auxquelles se rattache directement mon travail, s’appuient historiquement sur une lecture du monde musical fondée sur une classification en genres[17]. Ces derniers, entendus comme des ensembles esthétiques codifiés et stabilisés dans des mondes socioprofessionnels spécifiques, entretiennent des rapports différenciés à l’espace, et en particulier à l’échelle locale. Si la centralité de Paris demeure une constante structurante dans l’histoire musicale française, chaque genre tend néanmoins à façonner sa propre géographie, marquée par des formes d’ancrage local spécifiques, des circulations transnationales différenciées, et des tensions variables entre centre et périphérie.

Le rap émerge en France dès les années 1970 et construit au fil de deux décennies un rapport singulier au « local ». Si je reviendrai plus en détail sur ce rapport particulier à l’espace géographique dans la suite de l’article, c’est avant tout sa dimension technologique et spécifiquement son articulation contemporaine aux plateformes de streaming qui justifient son intérêt pour mon analyse. Une première raison tient à ses audiences, particulièrement avides de streaming musical. En effet, si 73 % des Français et Françaises utilisent aujourd’hui une plateforme de streaming vidéo ou audio pour écouter de la musique, ce chiffre atteint 91 % chez les auditeurs de rap ou de hip-hop. De plus, 29 % des Français déclarent découvrir de nouveaux morceaux via ces plateformes, et c’est le cas de 44 % des auditeurs de rap ou de hip-hop[18]. Cela signifie non seulement que le streaming occupe une place première dans la consommation musicale, mais aussi qu’il devient un levier central de découverte musicale en France, et surtout que cela est particulièrement vrai dans le cas du rap. Le streaming permet ainsi d’observer avec une acuité particulière les dynamiques de consommation du genre, et donc, en creux, celles de l’émergence et de la réussite des artistes. Une seconde justification réside dans l’état de la littérature existante : la géographie du rap français et son histoire sont l’objet de travaux approfondis, qui couvrent une période allant des années 1990 à 2015. Il s’agit ici de prolonger ces travaux en actualisant cette géographie à l’aune des transformations induites par le streaming musical.

Filtrer le rap et ses artistes émergents

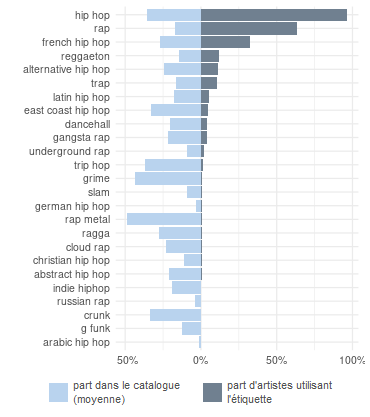

Le corpus de données de cette étude comptabilise un total de 162 631 048 écoutes pendant la période de janvier 2020 à décembre 2022, portant sur 295 675 artistes et 2 921 321 morceaux. À chaque morceau écouté sont associés un artiste principal, un ou des artistes en featuring le cas échéant, un genre musical déclaré par le distributeur, et une année de sortie. Je sélectionne dans un premier temps les écoutes des artistes de rap, définis ici comme tels par le fait que plus de 50 % de leurs morceaux sont étiquetés comme du rap ou un genre adjacent dans leur catalogue musical (voir figure A3 pour la liste complète des genres adjacents). Cela me permet d’éliminer les artistes se trouvant entre plusieurs genres musicaux, et donc de garantir au maximum que les logiques géographiques des artistes retenus sont celles décrites dans la littérature sur la géographie du rap en France. Ainsi, 43 445 artistes produisant majoritairement du rap sont identifiés (contre 31 003 dans le cas de la musique électronique, 27 763 dans le cas du rock ou encore 18 912 dans le cas de la pop). La plateforme propose plusieurs modes d’accès à la musique, classés selon leur degré de médiation : algorithmique (via les recommandations de la plateforme), éditorial (via des playlists conçues par ses équipes), et organique (via des playlists créées par les utilisateurs et utilisatrices ou via des recherches directes). Ce dernier mode, dit organique, constitue en moyenne 72 % des écoutes dans le corpus, contre 17 % pour l’algorithmique et 11 % pour l’éditorial. Parce qu’elle est la moins influencée par les mécanismes de prescription de la plateforme, la consommation « organique » est considérée dans la littérature[19] comme la plus représentative de l’audience propre d’un artiste. J’ai donc choisi de me concentrer sur cette forme de consommation. Pour mesurer cette audience, je ne me base pas sur le volume total d’écoutes, qui peut être biaisé, surtout pour les artistes les moins populaires, mais sur le nombre hebdomadaire d’auditeurs organiques uniques par artiste (voir figure A1). C’est cette mesure, dont je considère l’évolution au cours du temps, que j’appelle « taille d’audience ».

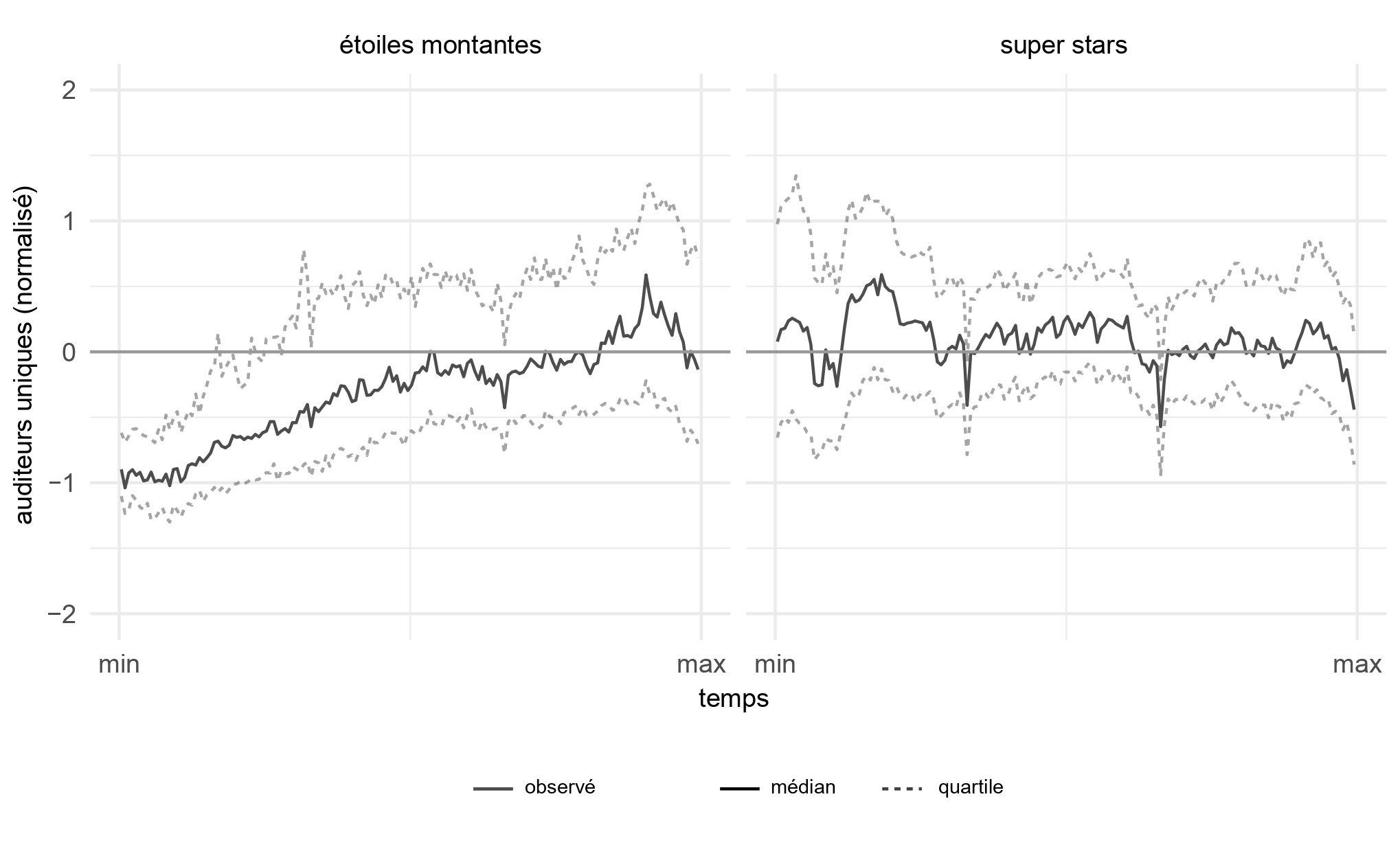

Pour répondre à mes deux premières questions de recherche, portant sur le poids démographique (en nombre d’artistes) des territoires français dans la production de l’innovation musicale, j’ai construit deux groupes d’artistes à partir du corpus. Dans la littérature, la cartographie des espaces de production du rap en France est dessinée à partir des certifications d’album, soit une mesure du succès fondée sur l’atteinte d’un seuil, un « pic » de notoriété. Pour ma cartographie, j’ai suivi la même logique de « pic », en sélectionnant les artistes qui, à un moment donné, ont compté parmi les plus écoutés sur la plateforme. Il s’agit de ceux qui, pendant la période observée, se sont classés au moins une fois durant au moins une semaine dans les 40 % les plus écoutés, en nombre d’auditeurs dits organiques. Ce groupe a été divisé en deux sous-groupes distincts (voir figure 1)[20]. Le premier est composé d’artistes émergents, c’est-à-dire des artistes ayant accédé au succès en partant de très peu voire rien : ce sont 294 « étoiles montantes ». Le second groupe, servant de point de comparaison, est constitué d’artistes au succès déjà établi au début de la période d’étude : ce sont 482 « superstars ». Il s’agit donc de comparer deux cartographies : la cartographie des artistes « émergents » avec celle des artistes « établis », et de mettre les observations en relation avec la littérature existante.

Figure 1. Évolution médiane de la taille de l’audience des étoiles montantes et des superstars sur la période d’observation (janv. 2020-déc. 2022).

Une fois ces deux groupes définis, il faut localiser les artistes. La plateforme Deezer ne fournit pas d’informations sur leur pays ou leur ville d’ancrage. J’ai complété le corpus de données d’écoute par des informations déclaratives récoltées en ligne. J’ai extrait le pays de résidence déclaré de chaque artiste via MusicBrainz[21]. Pour les cas ambigus, associés à plusieurs pays ou aucun, j’ai effectué une recherche manuelle[22]. Les superstars se répartissent dans 21 pays, et les étoiles montantes dans 25. Dans les deux groupes, la majorité des artistes sont déclarés comme installés en France : 60 % des superstars (289 sur 482) et 53 % des étoiles montantes (155 sur 294). Les États-Unis arrivent en deuxième position, avec respectivement 25 % et 20 % des effectifs. Aucun autre pays n’atteint de tels niveaux de concentration : ce sont donc les deux principaux foyers. On peut néanmoins mentionner la Belgique (4 % des superstars, 3 % des étoiles montantes) et le Royaume-Uni (2,5 % des superstars, 4 % des étoiles montantes). Dans le cadre de cette étude, j’ai choisi de me concentrer uniquement sur les artistes identifiés comme installés en France, en les localisant plus finement dans l’espace métropolitain. Cette localisation s’est faite manuellement, à partir de leurs déclarations dans les médias ou de références présentes dans leurs œuvres, en assignant la ville d’ancrage déclarée la plus récente. Sur les 289 superstars, 276 ont pu être géolocalisées à l’échelle communale, et c’est le cas de 134 étoiles montantes sur 155.

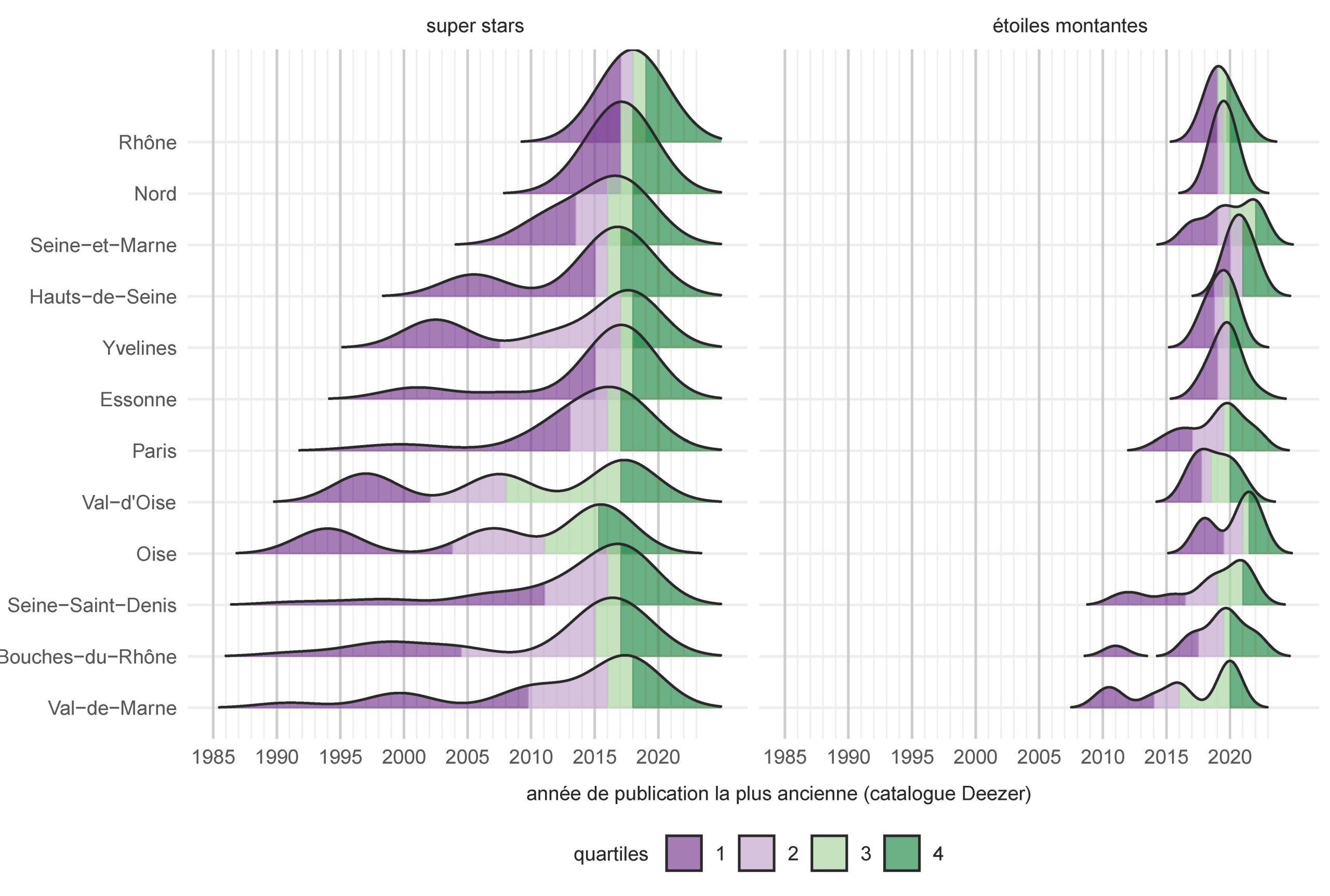

D’après l’année de publication la plus ancienne dans le catalogue de morceaux de chaque artiste sur Deezer[23], les étoiles montantes ont effectivement publié leur premier morceau bien plus récemment que les superstars (voir figure 2), ce qui confirme l’efficacité de la stratégie de filtrage. En effet, un quart des étoiles montantes ont publié un premier morceau dont la date de sortie déclarée est postérieure à janvier 2020, soit au tout début de la période d’observation, et 75 % après 2018. Aucune des superstars n’a publié de morceau dont la date de sortie déclarée soit postérieure à janvier 2020. Il s’agit donc bien de deux groupes distincts, et les superstars montrent effectivement des carrières plus avancées. Toutefois, et même si leur effectif est faible, certaines étoiles montantes ont un premier morceau daté de cinq ou dix années, voire davantage, avant janvier 2020. Le domaine de la « science du succès[24] » parle dans ce cas de profils retardataires, à l’inverse des profils précoces, en référence au temps qu’il leur a fallu avant d’accéder à une reconnaissance importante. Qui sont donc ces retardataires chez les étoiles montantes ? Il s’agit de 14 artistes, au total, ayant débuté leur carrière avant 2015. Prenons l’exemple d’un artiste de l’échantillon qui a commencé sa carrière en 2014. Membre d’un collectif depuis son adolescence, il débute sa carrière solo avec un album en 2014 et c’est avec son troisième album solo, sorti à la fin de l’année 2020, qu’il rencontre un succès de taille[25].

Figure 2. Volume de premiers morceaux sortis par année dans le corpus Deezer des étoiles montantes et des superstars.

Mesurer la réussite de l’innovation et son ancrage local

Pour répondre à ma troisième question de recherche, qui porte sur la longévité de la réussite des artistes émergents en relation à leur insertion dans des réseaux socioprofessionnels localisés, je me concentre spécifiquement sur le groupe des étoiles montantes – celui des superstars servant de groupe de comparaison. Il faut quantifier deux dynamiques, concernant les porteurs et porteuses de l’innovation : d’une part, l’évolution de la taille de leur audience sur l’ensemble de la période d’observation – et, plus précisément, la manière dont leur audience progresse ou décline après le pic de succès ; d’autre part, le degré d’ancrage local de leurs liens professionnels, c’est-à-dire la mesure dans laquelle leur travail artistique s’appuie sur une forme de proximité géographique.

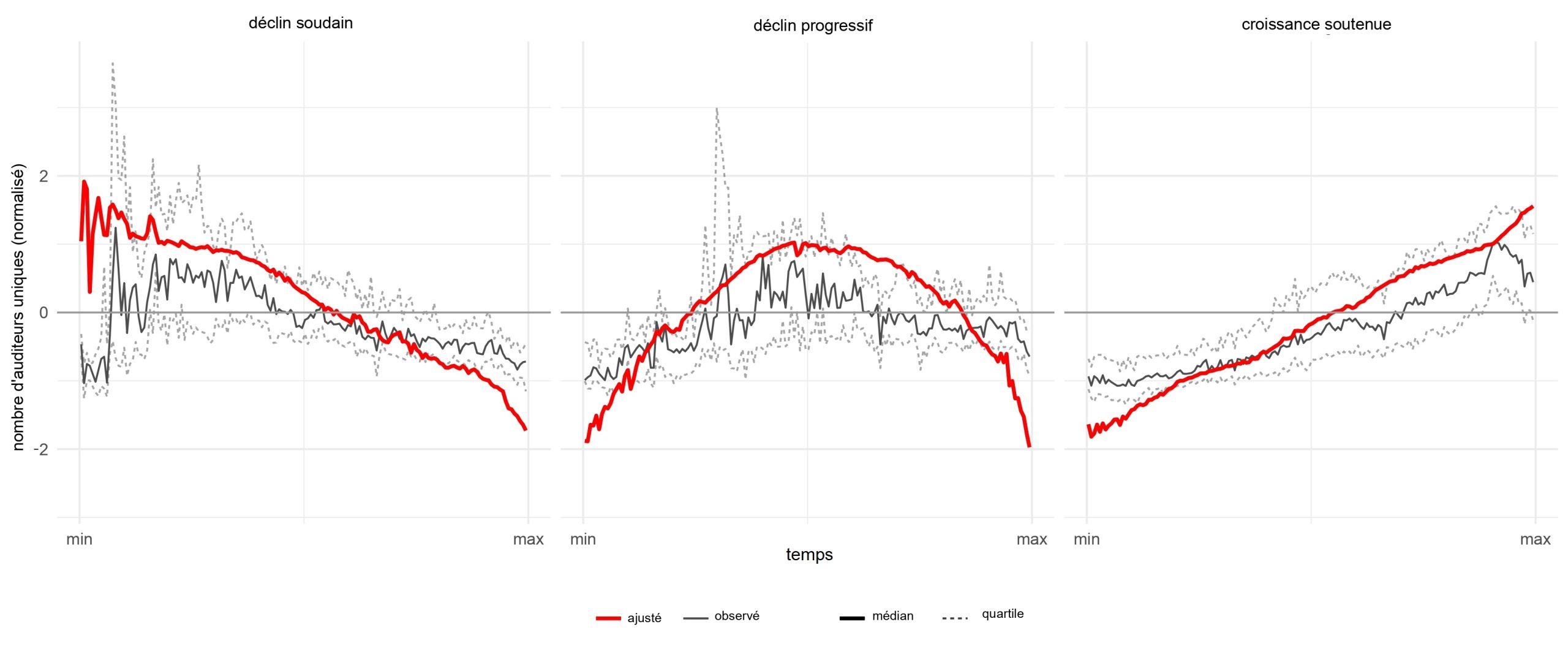

La mesure de la longévité de la réussite est construite à partir de l’évolution de l’audience dite organique. Cela a produit trois catégories présentées dans la figure 3 : les trajectoires dites de déclin soudain, caractérisées par un pic soudain d’audience sans audience précédente, puis une perte soudaine ; les trajectoires dites de déclin progressif, caractérisées par une prise progressive d’audience puis par une perte progressive ; et enfin les trajectoires dites de croissance soutenue, caractérisées par une prise graduelle d’audience et par une perte mineure voire nulle de cette audience. C’est donc bien le moment du pic d’audience qui définit les catégories : il survient très tôt pour les déclins soudains et plus tard pour les déclins progressifs. Si ces deux trajectoires se caractérisent par une perte significative d’audience après le pic, la croissance soutenue s’en distingue par l’absence de déclin notable. Cette méthodologie fait apparaître le premier résultat de cette étude : sur les 134 étoiles montantes dites françaises localisées à l’échelle de la commune, 23 % ont connu un déclin soudain, 18 % un déclin progressif, et 58 % une croissance soutenue. Ainsi, s’il est déjà rare de se constituer une audience sur la plateforme Deezer (les étoiles montantes constituent 0,7 % de tous les artistes rap de l’échantillon), on observe que près de la moitié des artistes s’étant constitué une audience n’ont pas réussi à la conserver après le pic initial.

Figure 3. Évolution de la taille de l’audience médiane des étoiles montantes selon la typologie construite et sur la période d’observation (janv. 2020-déc. 2022).

Pour mesurer le degré d’ancrage local des liens professionnels, j’ai fait le choix de mobiliser les collaborations artistiques, les featurings, renseignés dans le corpus de données Deezer. Dans la littérature, la collaboration artistique est communément utilisée comme un indicateur des relations socioprofessionnelles, particulièrement dans le cas de recherches empiriques plutôt quantitatives[26]. Elle constitue une stratégie de plus en plus répandue pour promouvoir la musique auprès de nouvelles audiences et accroître la visibilité des artistes[27]. Il a été observé que, pour tous les genres musicaux populaires, les artistes ayant un profil collaboratif tendent à être plus populaires que ceux qui collaborent peu ou pas[28]. Dans ce contexte, les collaborations artistiques ne se limitent plus uniquement à une rencontre entre artistes : elles résultent aussi du travail de mise en relation orchestré par des acteurs secondaires comme les managers, producteurs, directeurs artistiques ou labels. Elles s’inscrivent dans une logique de plus en plus marchandisée, reflétant des relations artistiques et professionnelles structurées, dépassant le cadre des seuls artistes.

Partant de cette observation, je formule l’hypothèse que la géographie des collaborations artistiques constitue un bon indicateur de la géographie du réseau socioprofessionnel plus large d’un artiste. En outre, dans une étude empirique, les collaborations présentent plusieurs atouts méthodologiques : elles sont clairement définissables, collectables et interprétables. L’approche par l’analyse de réseaux de collaboration artistique permet d’estimer empiriquement les positions et proximités entre individus. Dans le cas spécifique de cette étude, et dans la suite du cadre théorique exposé en introduction, l’analyse de réseau permet de mesurer et de résumer par un indice unique la propension de chaque artiste à collaborer, et donc par extension à travailler, préférentiellement dans sa proximité géographique. Plus l’indice dénoté d s’approche de 1, plus l’artiste « connecte » à une échelle qui lui est locale. À l’inverse, plus l’indice s’éloigne de 1, plus l’artiste « connecte » loin de sa localité, et donc à l’échelle nationale. La distribution des indices est bimodale[29], présentant un mode autour de 0 et un autre autour de 0,7. Ce résultat suggère que l’échantillon se divise en deux groupes d’artistes : ceux qui connectent à l’échelle locale, et ceux qui connectent à l’échelle nationale.

Une fois les artistes sélectionnés et les deux indicateurs définis, il est temps de plonger dans les cartographies, pour comprendre d’où viennent les artistes et comment leurs ancrages locaux façonnent leur parcours.

Une géographie des artistes du rap en France

Répartition territoriale des deux groupes d’artistes

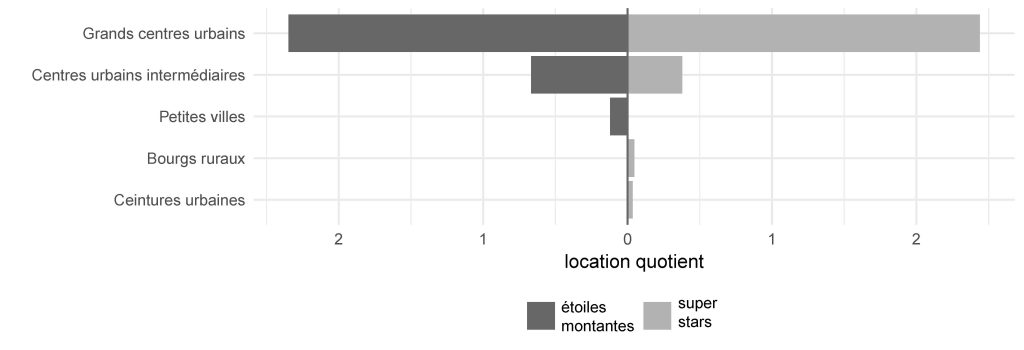

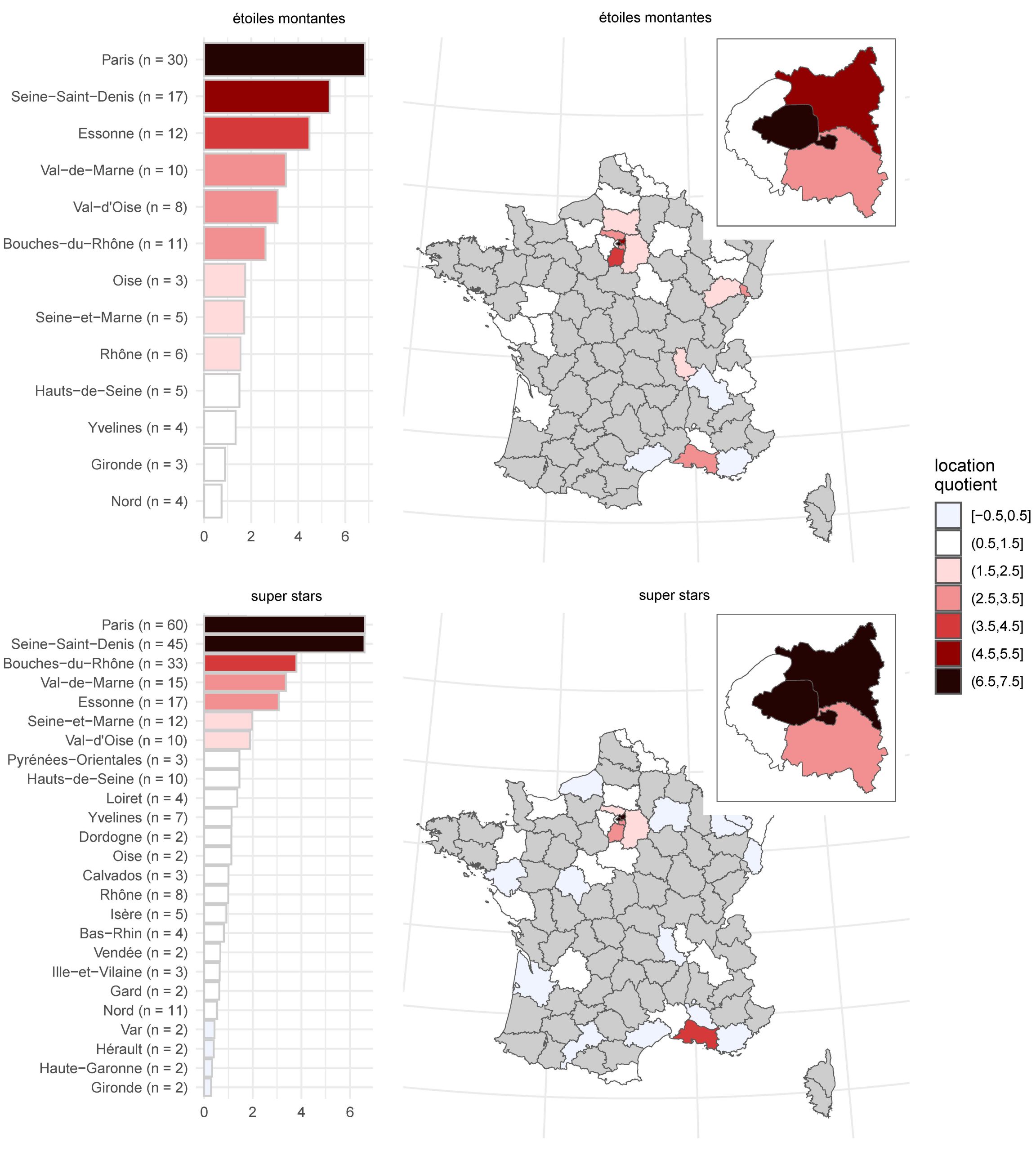

Pour mettre en lumière le degré de concentration des artistes dans les différents territoires qui constituent l’espace français, je rapporte la part d’artistes d’un territoire donné à la part de sa population dans l’ensemble national. Ainsi, un indice (location quotient) supérieur à 1 indique une présence plus forte que prévu, tandis qu’un indice inférieur à 1 révèle une sous-représentation par rapport à cette répartition dite attendue. La littérature souligne le fort ancrage urbain des artistes du rap en France métropolitaine[30]. Comme le montre la figure 4, à l’échelle de la commune, les superstars et étoiles montantes sont particulièrement concentrées dans la catégorie des « grands centres urbains[31] », le niveau le plus élevé d’urbanité, avec plus de deux fois plus d’artistes qu’attendu.

Figure 4. Sur- et sous-représentation des étoiles montantes et des superstars actives pendant la période d’étude (janv. 2020-déc. 2022) au regard de la grille de densité communale de l’Insee en 2020.

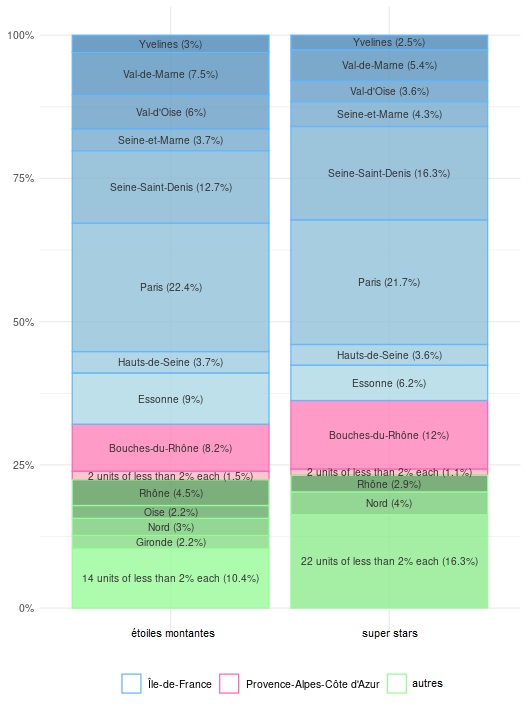

Pour dessiner plus territorialement la géographie des artistes de l’échantillon, j’adopte une échelle d’analyse départementale, niveau géographique fréquemment revendiqué par les artistes eux-mêmes. En effet, « [l]e département offre un niveau de référence géographique précis. Il est significatif pour les rappeurs et rappeuses, suffisamment précis pour distinguer différentes zones dans la vaste zone urbaine de Paris, et suffisamment lâche pour rassembler des communes proches les unes des autres, dans un pays où le territoire communal est généralement très circonscrit[32] ». Une cartographie des artistes à succès dans le rap français entre 2001 et 2012[33], établie à partir des données de disques d’or et du département d’origine des artistes, fait apparaître une surreprésentation marquée de l’Île-de-France (77 % puis 67 % selon les périodes) et des Bouches-du-Rhône (20 % puis 15 %), alors que ces territoires ne représentaient respectivement que 18 % et 3 % de la population française en 2011. Ce déséquilibre révèle la structuration d’un axe Paris-Marseille, même si, au sein de l’Île-de-France, le département de Paris ne domine pas ses voisins. À l’inverse, le reste du territoire apparaît largement sous-représenté. Ces zones périphériques sont en effet quasi absentes sur la période 2001-2006, et émergent tout juste entre 2007 et 2012. Malgré une présence encore marginale, cette apparition constitue un élément de nouveauté, dessinant une hiérarchie territoriale où l’Île-de-France occupe la position dominante, suivie des Bouches-du-Rhône en position intermédiaire, puis d’un ensemble périphérique quasi inexistant.

Figure 5. Sur- et sous-représentation des étoiles montantes et des superstars par département en France métropolitaine[34].

La figure 5 présente la répartition départementale des étoiles montantes et des superstars rapportée à la répartition de la population française[35]. Les superstars sont particulièrement concentrées à Paris et en Seine-Saint-Denis, qui comptent tous deux 6 fois plus d’artistes qu’attendu au regard de leur poids démographique. Les Bouches-du-Rhône, le Val-de-Marne, l’Essonne forment le second échelon le plus haut, avec tous entre 3 et 4 fois plus de superstars qu’attendu. La répartition des étoiles montantes, les artistes émergents, diverge de celle des superstars. Si Paris occupe le sommet incontesté de la hiérarchie, avec près de 7 fois plus d’étoiles montantes qu’attendu, la Seine-Saint-Denis prend moins de place, avec, cette fois, une concentration autour de 5 fois plus qu’attendu. Ce sont l’Essonne, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise qui forment alors le second échelon, avec tous entre 3 et 4 fois plus d’étoiles montantes qu’attendu. Si les Bouches-du-Rhône occupent la troisième place du classement chez les superstars, elle perd en importance et n’occupe plus que la sixième place chez les étoiles montantes. Par ailleurs, si ce département a représenté 20 % des artistes « certifiés » entre 2001 et 2006, ce taux n’est plus que de 15 % pour la période 2007-2012[36] ; de même, alors que 12 % des superstars en sont originaires, cette part n’est que de 8 % chez les étoiles montantes : ces chiffres laissent entrevoir un possible essoufflement de cette scène historique. Un élargissement de la représentation des territoires urbains dits périphériques est également observable : 20 départements hors Île-de-France et Bouches-du-Rhône accueillent au moins une étoile montante, et 27 départements abritent au moins une superstar contre seulement 5 entre 2007 et 2012[37]. Il s’agit notamment, chez les étoiles montantes, du Rhône, avec près de 2 fois plus d’artistes qu’attendu. De même, la totalité des superstars du Nord et du Rhône ont un premier morceau daté d’avant 2010 (voir figure 6), ce qui suggère une dynamique d’émergence plus récente dans ces départements[38]. De plus, chez les étoiles montantes, les artistes « retardataires » mentionnés plus haut, dont le catalogue débute avant 2015, déclarent habiter les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de Paris et des Bouches-du-Rhône, ce qui souligne la position de ces départements comme les pôles historiques de la production du rap en France.

Figure 6. Volume des premiers morceaux sortis par année et par département dans le corpus Deezer des étoiles montantes et des superstars.

La répartition des étoiles montantes, les artistes émergents, diverge de celle des superstars. Si Paris occupe le sommet incontesté de la hiérarchie, avec près de 7 fois plus d’étoiles montantes qu’attendu, la Seine-Saint-Denis prend moins de place, avec, cette fois, une concentration autour de 5 fois plus qu’attendu.

En résumé, et en comparaison avec la littérature et les superstars, la hiérarchisation des foyers des étoiles montantes, ces artistes émergents, voit le renforcement de Paris en premier et de la Seine-Saint-Denis en second à l’échelon supérieur,une recomposition du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de l’Essonne comme échelon intermédiaire francilien, le moindre classement des Bouches-du-Rhône et le surclassement du Rhône en échelon intermédiaire national, le déclassement des Hauts-de-Seine et des Yvelines en échelon inférieur francilienet, enfin, l’élargissement et l’affirmation d’un grand nombre de territoires urbains dits périphériques en échelon inférieur national. Cette dernière observation invite à reconsidérer la relation entre l’ancrage local et les modalités d’accès au succès. De plus, cette relation ne peut être appréhendée uniquement au prisme de l’émergence, le « pic », mais elle doit être élargie à l’analyse de l’évolution de la taille d’audience après ce « pic ». Dans cette optique, et en cohérence avec la troisième question de recherche formulée en introduction, je propose désormais d’examiner plus finement la manière dont ces trajectoires s’articulent à la géographie relationnelle des artistes, notamment à travers l’échelle géographique de leurs collaborations.

Le rôle de l’ancrage local des collaborations

En plus des cartographies présentées précédemment, la littérature[39] dessine une géographie plus relationnelle des espaces du rap par des méthodes plus qualitatives, spécifiquement au travers du rapport des artistes à leur ville d’ancrage et à la hiérarchisation des espaces du rap. À partir de la notion de « représentation », elle montre comment les artistes « mettent en avant » leur ancrage dans une ville spécifique dans le but de gagner en visibilité (et donc en popularité), en s’affiliant avec une scène locale existante. Cependant, si ces mises en avant semblent « naturelles » pour les artistes situés aux échelons supérieurs de la hiérarchie, elles le sont bien moins pour ceux positionnés aux échelons inférieurs, dans les espaces périphériques. En effet, ces artistes se heurtent à « une absence de lien préexistant entre leur scène et le rap dans le pays[40] » qui rend moins efficace la « représentation », et à une marginalisation par certains acteurs de l’industrie, particulièrement les journalistes, qui privilégient les artistes rattachés à certains espaces plus conventionnels. Un travail plus quantitatif et exhaustif de la géographie des collaborations locales entre 1990 et 2004[41] met en évidence, en nombre d’artistes, la position dominante de Paris, l’importance des départements de banlieue, ainsi que le poids notable des Bouches-du-Rhône. De plus, la cohérence d’une « scène locale » en matière de collaborations artistiques est faible dans la plupart des départements français, y compris à Paris et en banlieue. Seules les Bouches-du-Rhône présentent une structure locale clairement identifiable. Retrouve-t-on ces dynamiques chez les étoiles montantes ?

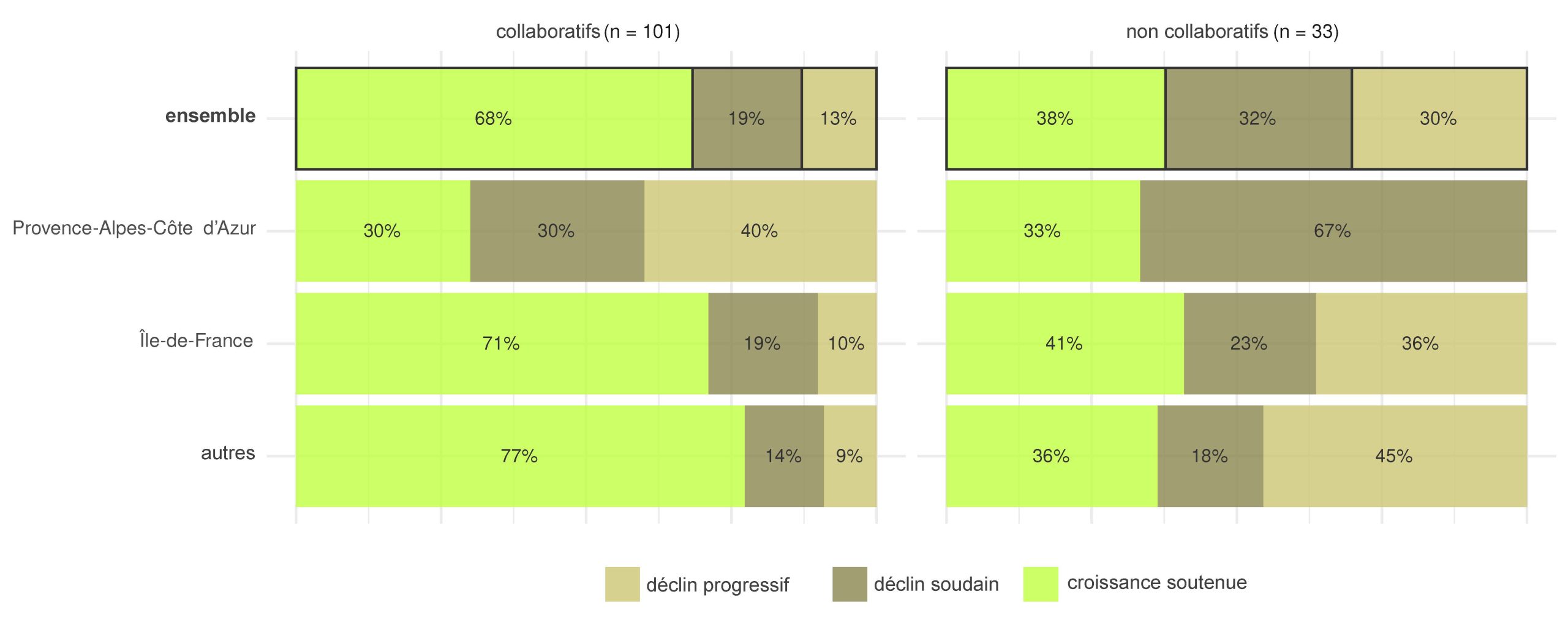

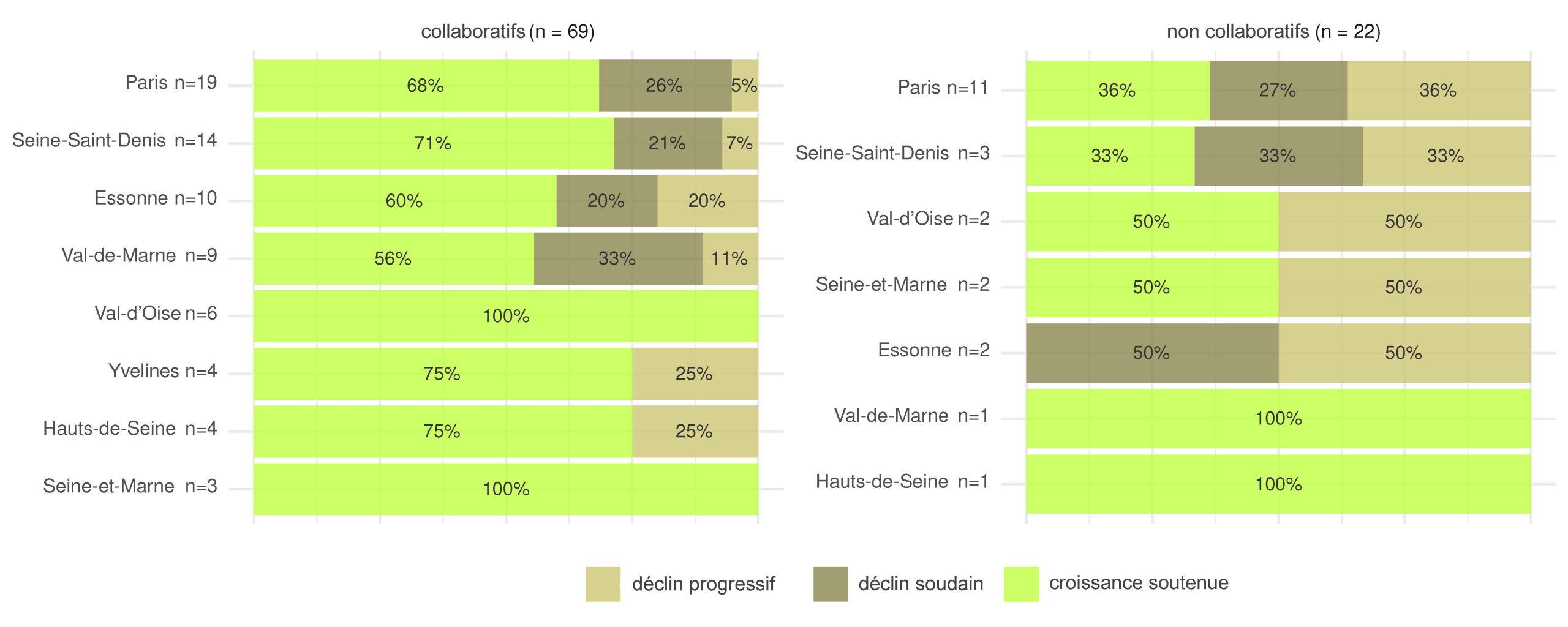

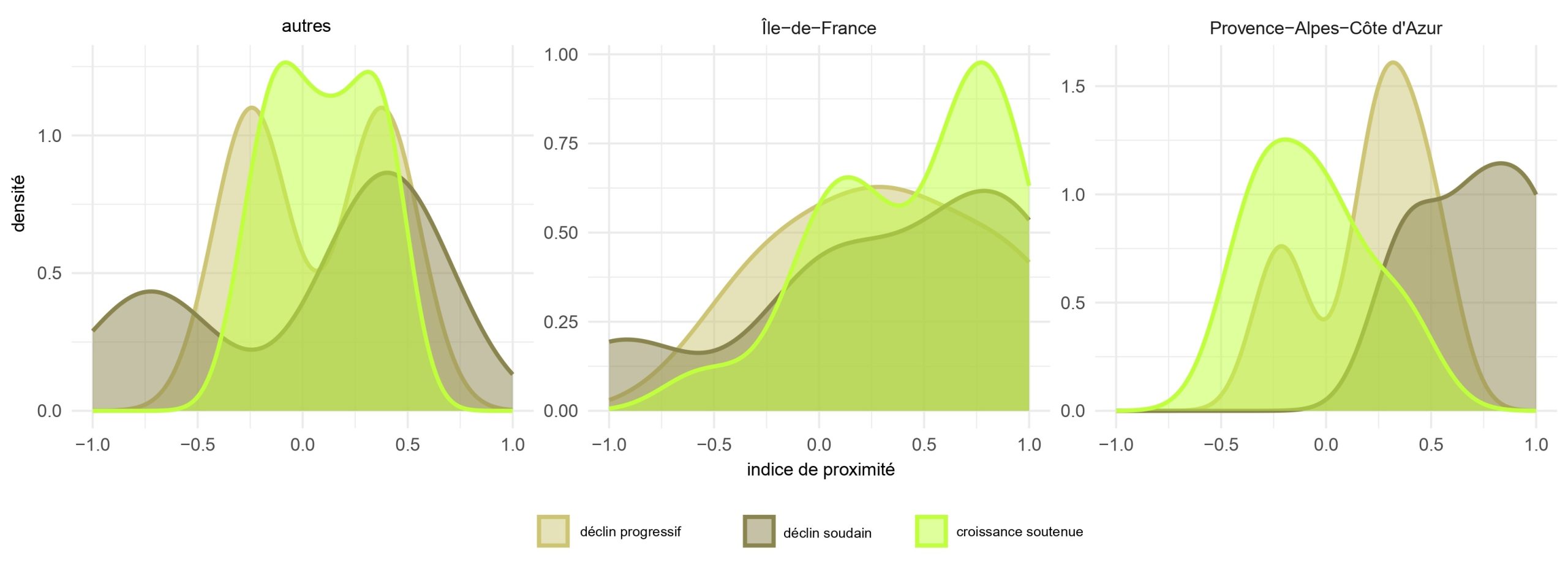

La classification des artistes de cette étude en trois profils distincts (déclin soudain, déclin progressif et croissance soutenue) conduit à une réduction rapide des effectifs par département. Pour pouvoir disposer d’échantillons suffisants et tirer des conclusions statistiques robustes, et approfondir par là l’analyse de la longévité de la réussite, il est donc nécessaire d’agréger les données à un niveau administratif supérieur, celui de la région. Ce choix méthodologique, bien qu’éloigné de l’échelle départementale privilégiée par la littérature, est indispensable pour garantir la fiabilité des analyses statistiques. Ainsi, je regroupe, dans la figure 7, les artistes en trois catégories, en suivant la hiérarchisation des espaces mise en évidence dans la littérature et dans cette étude : l’Île-de-France en tête (n = 69 pour les collaboratifs et n = 20 pour les non-collaboratifs), suivie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (n = 10 pour les collaboratifs et n = 3 pour les non-collaboratifs), puis le reste de la France, les grands centres urbains dits périphériques (n = 22 pour les collaboratifs et n = 10 pour les non-collaboratifs)[42].

À l’échelle nationale (voir figure 7), 68 % des étoiles montantes ayant collaboré affichent une trajectoire de croissance soutenue, contre seulement 38 % parmi celles qui n’ont pas collaboré. Cette différence souligne que, si la collaboration artistique n’est pas une condition nécessaire à l’élargissement d’une audience nouvellement acquise, elle y est néanmoins étroitement liée. Les artistes s’étant engagés dans des collaborations artistiques, s’inscrivant visiblement dans des dynamiques de mise en réseau, ont eu significativement plus de chances de voir leur audience croître que ceux dont la pratique artistique apparaît comme plus isolée. Il faut garder à l’esprit que cette étude n’établit pas de lien causal : cela n’indique pas si la collaboration engendre et maintient le succès ou si elle intervient une fois celui-ci atteint et maintenu. Cette relation entre succès et collaboration persiste même après avoir pris en compte les effets de co-popularité, c’est-à-dire la différence de popularité entre l’étoile montante et le ou les artistes avec qui elle collabore. En effet, les étoiles montantes ont, en moyenne, collaboré avec des artistes ayant été écoutés par un plus grand nombre d’auditeurs dits organiques qu’elles au moment de la collaboration. Cependant, l’intensité de l’écart de popularité entre étoiles montantes et leurs collaborateurs ou collaboratrices ne varie pas significativement pour les différentes trajectoires de popularité[43]. Autrement dit, un écart de taille d’audience plus marqué entre un artiste et ses collaborateurs n’augmente pas significativement la probabilité d’une croissance d’audience plutôt qu’une perte d’audience, par rapport à un écart plus modéré.

Figure 7. Répartition des étoiles montantes dans chaque type d’évolution de taille d’audience, par région, différenciée selon le profil de collaboration artistique.

Les artistes s’étant engagés dans des collaborations artistiques, s’inscrivant visiblement dans des dynamiques de mise en réseau, ont eu significativement plus de chances de voir leur audience croître que ceux dont la pratique artistique apparaît comme plus isolée.

Enfin, dans cette dernière analyse, je me concentre sur les étoiles montantes qui s’inscrivent visiblement dans des dynamiques de mise en réseau. Bien que, nationalement, 68 % des étoiles montantes dites « collaboratives » aient connu une croissance soutenue de leur audience, ce taux n’atteint que 30 % dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’inverse, ce taux atteint 77 % dans les territoires urbains dits périphériques. Ces observations donnent du poids à l’hypothèse du déclassement des Bouches-du-Rhône dans la hiérarchie des espaces du rap en France, en parallèle d’une meilleure représentation et une meilleure réussite des artistes des échelons inférieurs, en périphérie. Dans le cas spécifique de la région Rhône, ce sont 3 étoiles montantes collaboratives sur 4 qui ont connu une trajectoire de croissance soutenue – la quatrième ayant connu un déclin soudain –, ce qui souligne l’importance et la pérennisation grandissantes de ce département dans le paysage du rap français. Je vais compléter ces observations en désagrégeant la région Île-de-France, en figure 8. Les étoiles montantes issues des échelons intermédiaires de la hiérarchie, comme le Val-de-Marne et l’Essonne, enregistrent proportionnellement moins de trajectoires de croissance soutenue (respectivement 56 % et 60 %, contre 71 % sur l’ensemble du territoire francilien). À l’inverse, les échelons inférieurs – la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et les Yvelines – affichent proportionnellement davantage de trajectoires de croissance continue (respectivement 100 %, 75 % et 75 %, contre 68 % en moyenne en Île-de-France). Ce constat met en lumière un phénomène fractal : à différentes échelles, les échelons inférieurs génèrent proportionnellement plus de trajectoires marquées par une progression durable de l’audience. Autrement dit, même si ces territoires offrent moins d’opportunités de percée, les artistes qui en émergent et qui s’inscrivent dans des dynamiques de mise en réseau parviennent plus souvent à inscrire leur succès dans la durée. Ce sont plutôt les échelons intermédiaires – comme la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au niveau national, ou le Val-de-Marne et l’Essonne en Île-de-France – qui affichent des taux de réussite inférieurs. En somme, dans une logique fractale, les échelons inférieurs présentent un avantage relatif en matière de carrières réussies et les échelons intermédiaires un désavantage, par rapport aux échelons supérieurs (qui dominent la moyenne arithmétique et donc servent de référence), du moins pour les artistes engagés dans des logiques de mise en réseau.

Figure 8. Répartition des étoiles montantes dans chaque type d’évolution de taille d’audience, par département en Île-de-France, différenciée selon le profil de collaboration artistique.

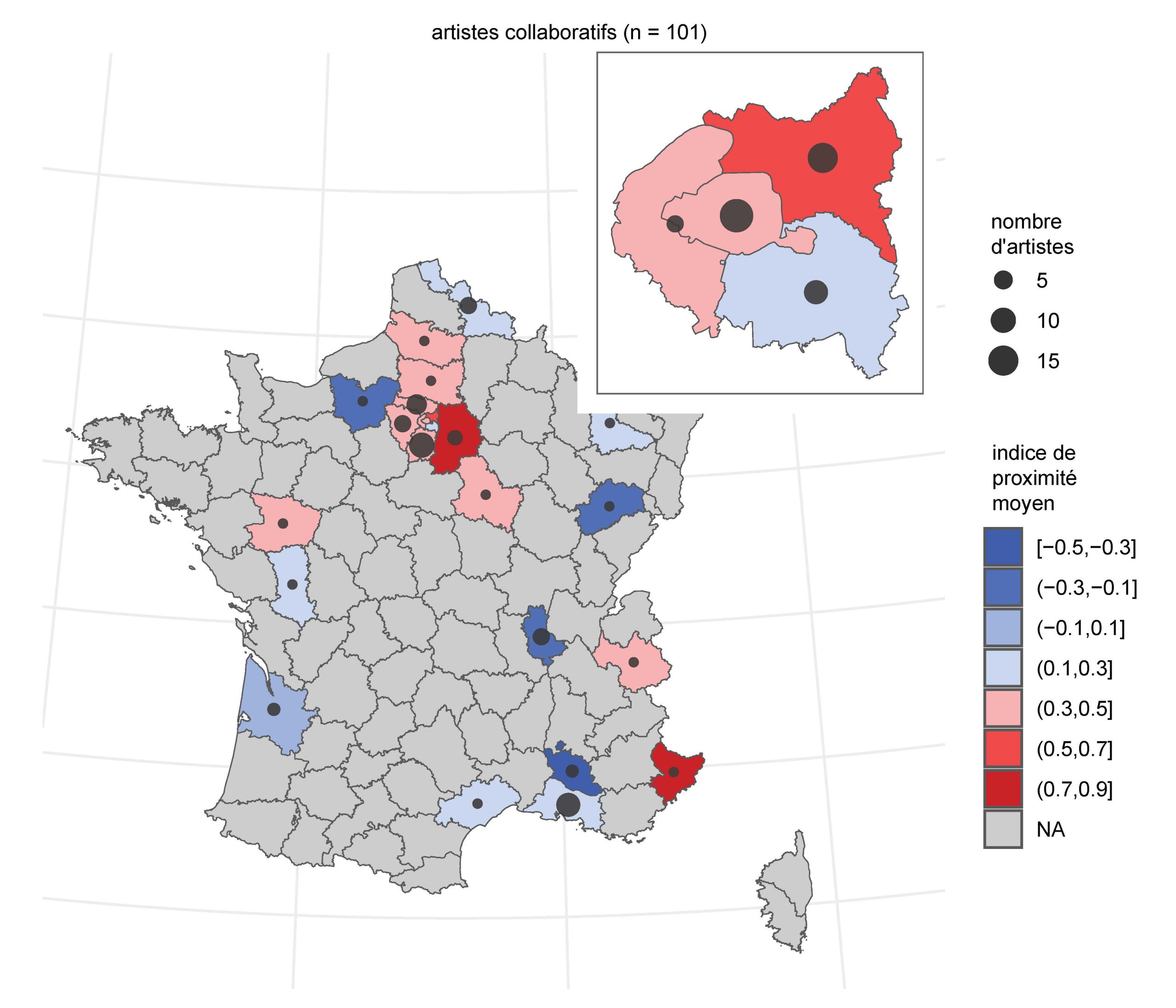

Pour clore cette analyse de la place de l’ancrage local dans le maintien du succès, j’adopte un regard plus relationnel sur la hiérarchie des espaces du rap. Pour cela, et comme décrit dans la partie méthodologique, je travaille à partir de la proximité des collaborations artistiques. Pour mesurer la propension d’un artiste à « connecter » à l’échelle locale, j’ai développé un indice pour lequel une valeur de 1 indique des connexions préférentiellement locales, et une valeur s’éloignant de 1 indique des connexions préférentiellement nationales[44]. La figure 9 présente la distribution des valeurs de l’indice de proximité par région. Ainsi, l’ancrage local des connexions des étoiles montantes est plus fort en Île-de-France, modéré en Provence-Alpes-Côte d’Azur et quasi inexistant dans les territoires urbains dits périphériques. Ainsi, dans ces territoires, aucun artiste émergent n’a connecté préférentiellement dans sa proximité géographique. La figure 10 montre qu’en Île-de-France, presque tous les départements affichent une moyenne supérieure à la moyenne nationale, notamment la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. À l’inverse, le Val-de-Marne et les Bouches-du-Rhône présentent des moyennes inférieures, avec des connexions à l’échelle plus nationale. Le département du Rhône, particulièrement, présente une moyenne bien inférieure, signifiant une plus grande concentration d’artistes connectés à une échelle nationale. Les structures en connexion locale sont donc principalement observées en Île-de-France, et particulièrement dans le département de la Seine-Saint-Denis et dans le département de la Seine-et-Marne.

Figure 9. Distribution de l’indice de proximité des collaborations artistiques des étoiles montantes, par région en France métropolitaine.

Figure 10. Indice de proximité moyen des collaborations artistiques des étoiles montantes, par département en France métropolitaine.

Pour investiguer au sujet de la relation entre l’échelle des connexions et l’évolution de la taille de l’audience, je dois réagréger les données à l’échelle des régions, en figure 11, pour pouvoir tester la significativité statistique des observations[45]. Aucune corrélation entre l’échelle géographique des connexions et le maintien du succès n’est observable dans le cas de la région Île-de-France, ni dans celui des « autres » régions. Cependant, une corrélation négative a été observée dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : les artistes dont les connexions sont exclusivement locales ont eu plus de chances de connaître une perte soudaine de leur audience, et à l’inverse les artistes ayant des connexions à l’échelle nationale ont eu plus de chances de connaître une croissance continue de leur audience. Bien que ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la petite taille de l’échantillon, ils suggèrent qu’une connexion vers les échelons supérieurs de la hiérarchie urbaine, particulièrement vers l’Île-de-France, joue un rôle crucial dans le développement des carrières d’artistes émergents de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce constat suggère que le déclassement de cet échelon intermédiaire historique du rap en France, notamment la moindre réussite de ses artistes émergents, est lié à un effet défavorable de la mise en réseau locale, traduisant un possible enfermement[46] dans ses dynamiques d’innovation musicale.

Figure 11. Distribution de l’indice de proximité des collaborations artistiques des étoiles montantes, par région et par type d’évolution de taille d’audience.

Conclusion

Qu’apporte alors cette étude au débat sur la « mort de la centralité » ? Quatre principaux enseignements viennent éclairer et nuancer mes hypothèses de recherche :

1. Résilience des régions dominantes : Loin de s’affaiblir, la centralité de Paris se renforce, à la fois par sa part relative d’artistes émergents, et par sa position nodale dans les réseaux d’innovation du rap. Cette centralité accrue s’accompagne d’un renforcement significatif de la Seine-Saint-Denis, qui apparaît comme le second territoire d’émergence des artistes.

2. Meilleure insertion des régions périphériques : Les échelons inférieurs de la hiérarchie urbaine s’élargissent et s’affirment, signe de la meilleure insertion des territoires dits périphériques dans les réseaux d’innovation. Mais cette meilleure intégration reste conditionnée à une connexion vers les échelons supérieurs, notamment Paris, qui continue donc de structurer les carrières artistiques. Cependant, cette mise en réseau vers Paris ne garantit en rien la longévité de leur réussite.

J’ai pu montrer que la mise en réseau est un élément clef du succès, et observer plusieurs phénomènes.

3.1. Localisation et longévité de la réussite : Chez les artistes émergents qui ne s’inscrivent pas visiblement dans des dynamiques en réseaux, la localisation n’a pas d’effet marqué sur la longévité de la réussite. Chez ceux qui s’inscrivent visiblement dans de telles dynamiques, en revanche, la localisation joue un rôle différencié : elle semble offrir un avantage dans les échelons inférieurs et un désavantage dans les échelons intermédiaires, par rapport aux échelons supérieurs. Cette logique se vérifie tant à l’échelle nationale que dans le centre, à l’échelle francilienne.

3.2. Proximité et mise en réseau : Loin d’un effet positif de la mise en réseau locale, c’est un effet négatif (potentiel effet d’enfermement) qui apparaît dans le cas de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la moins bonne réussite des artistes de ce département corrèle directement avec cette mise en réseau local.

Si l’émergence des plateformes de streaming musical comme Deezer semble promettre un accès désacralisé à la diffusion des œuvres musicales, cette étude confirme que cette désacralisation ne s’est pas accompagnée d’une équité spatiale vis-à-vis de l’émergencepour les artistes, et les espaces géographiques s’organisent toujours de manière hiérarchique. Les ancrages spatiaux et les proximités géographiques continuent de jouer un rôle structurant dans les trajectoires artistiques, en tension avec l’hypothèse de la « mort de la distance ». Un double mouvement de dé- et re-centralisation est identifiable : tandis que le centre se renforce par son poids et sa position nodale, les périphéries affirment leur essor, avec des artistes qui, proportionnellement, connaissent des carrières plus réussies qu’au centre. Entre ces deux opposés, les espaces intermédiaires s’effacent et voient leurs artistes peiner à briller. Cela me conduit à rejeter l’hypothèse de la « mort de la centralité » parisienne formulée en introduction. Toutefois, dans le cas des périphéries, l’hypothèse de la « mort de la distance » semble trouver une certaine validité : le mouvement de décentralisation vers les périphéries reste conditionné par une mise en réseau vers le centre, même si elle ne garantit pas une carrière plus réussie. Cette évolution remet en question l’importance traditionnelle de la présence quotidienne et de l’informalité dans l’échange d’informations dites « tacites », ainsi que dans la construction de liens de confiance solides. Reste à savoir dans quelle mesure les artistes parviennent à exploiter stratégiquement cette dé- et re-centralisation et si cette dynamique, pour l’instant observable surtout à l’étape de l’émergence, reste en jeu au-delà des premiers succès.

Figures complémentaires

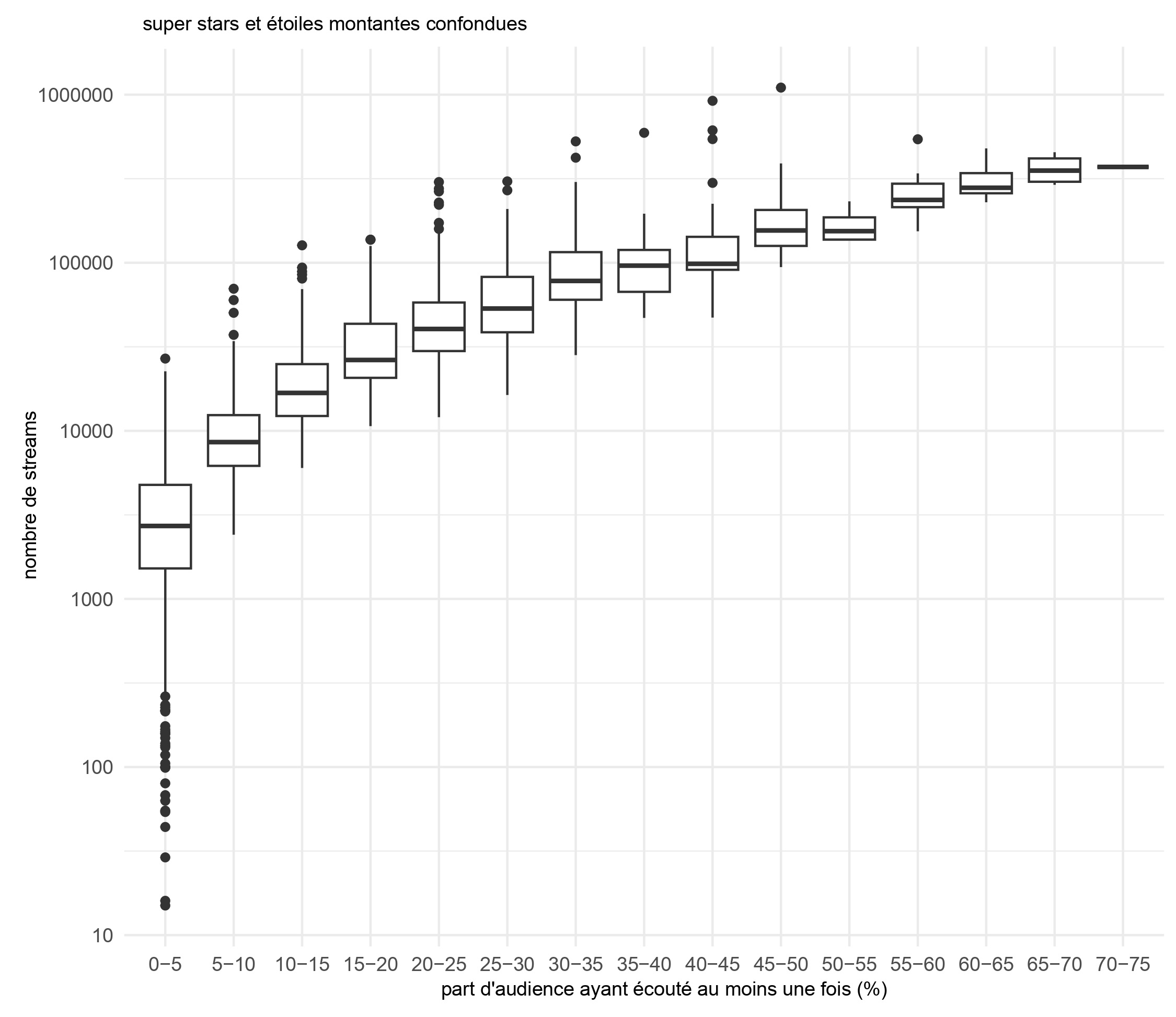

Figure A1. Variation du volume d’écoute des artistes de rap en nombre de streams, en relation au volume d’écoute en nombre d’auditeurs uniques (artistes écoutés au moins une fois par plus de 5 auditeurs dits organiques sur une semaine).

Note de lecture :

Un boxplot montre comment les valeurs d’un ensemble de données se répartissent : la ligne au centre indique la médiane, la boîte regroupe la moitié des valeurs, les traits aux extrémités donnent une idée de l’étendue, tandis que les points isolés signalent d’éventuelles valeurs extrêmes.

Le nombre de streams organiques des artistes ayant été écoutés par 5 à 10 % des auditeurs de l’échantillon varie entre 3 000 et 100 000, avec une médiane à 1 000. Dans cet intervalle, les artistes les plus populaires sont 33 fois plus streamés que les artistes les moins populaires.

Figure A2. Distribution des étoiles montantes et des superstars dans les départements en France métropolitaine.

Figure A3. Composition des catalogues des artistes de rap en fonction des étiquettes de genre déclarées à la plateforme (artistes écoutés au moins une fois par plus de 5 auditeurs dits organiques sur une semaine).

Note de lecture :

Près de 100 % des artistes ont produit au moins un morceau étiqueté « hip-hop ». Cette étiquette occupe en moyenne autour de 30 % du catalogue de ces artistes.

[1] VACHET J., « À la fin, tout est analogique. Importance préservée des relations interpersonnelles, des intermédiaires culturels et des lieux pour l’industrie musicale indépendante », contribution au XXIIe congrès de la Société française des sciences de l’information et de la communication (SFSIC) (9-10 juin 2021), 2021, p. 9, en ligne : https://hal.science/hal-03683715v1.

[2] MENGER P.-M., « L’hégémonie parisienne. Économie et politique de la gravitation artistique », Annales, vol. 48, no 6, 1993, p. 1565-1600, en ligne : https://doi.org/10.3406/ahess.1993.279232.

[3] BOSCHMA R., « Proximité et innovation », Économie rurale, no 280, 2004, p. 8-24, en ligne : https://doi.org/10.3406/ecoru.2004.5469.

[4] CAIRNCROSS F., « The death of distance », RSA Journal, vol. 149, no 5502, 2002, p. 40-42.

[5] HAEFNER L. et STERNBERG R., « Spatial implications of digitization. State of the field and research agenda », Geography Compass, vol. 14, no 12, déc. 2020, en ligne : https://doi.org/10.1111/gec3.12544.

[6] Ibid. (ma traduction).

[7] ASH J. et al., « Digital turn, digital geographies? », Progress in Human Geography, vol. 42, no 1, fév. 2018, p. 25-43 ; MALECKI E. J., « Real people, virtual places, and the spaces in between », Socio-Economic Planning Sciences, vol. 58, juin 2017, p. 3-12 ; MORISET B. et MALECKI E. J., « Organization versus space. The paradoxical geographies of the digital economy », Geography Compass, vol. 3, no 1, janv. 2009, p. 256-274.

[8] PUMAIN D., « Interaction spatiale », MobiDic, 2023, en ligne : https://mobidic.cnrs.fr/interaction-spatiale.

[9] TORRE A., « Retour sur la notion de Proximité Géographique », Géographie, économie, société, vol. 11, no 1, 2009, p. 63-75, en ligne : https://shs.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2009-1-page-63.

[10] SIERRA C., « Proximité(s), interactions technologiques et territoriales. Une revue », Revue d’économie industrielle, vol. 82, no 4, 1997, p. 7-38, en ligne : https://doi.org/10.3406/rei.1997.1685.

[11] HESMONDHALGH D. et al., « Digital platforms and infrastructure in the realm of culture », Media and Communication, vol. 11, no 2, 2023, p. 296-306. Les A&R (artists and repertoire) sont les divisions des maisons de disques qui recherchent de nouveaux talents.

[12] GARCIA P., « L’indépendance est morte, vive l’indépendance. Entre contraintes matérielles et enjeux symboliques : une analyse de l’évolution de “l’indépendance” dans le rap en France », Les Enjeux de l’information et de la communication, no 22/1, 2021, p. 19-34, en ligne : https://doi.org/10.3917/enic.030.0019.

[13] BOSCHMA R., « Proximité et innovation », op. cit.

[14] LEVY R. et FERRU M., « IX. Ron Boschma. L’apport de la géographie à la compréhension des mécanismes d’innovation collective », dans T. Burger-Helmchen et al., Les grands auteurs en management de l’innovation et de la créativité, Caen, EMS (Éditions management et société), 2016, p. 179-199.

[15] Financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), le projet réunit des institutions de recherche publiques et privées (CNRS, Sciences Po, Orange Labs) ainsi que le département R&D (recherche et développement) de Deezer. Il développe une approche par méthodes mixtes, croisant données numériques d’écoute, enquêtes par questionnaires et entretiens, afin de renouveler les modèles classiques de la sociologie et de la géographie des pratiques culturelles.

[16] Qui s’intéressent à la diffusion dans le temps et dans l’espace des biens musicaux.

[17] GUIU C., « Géographie et musiques : état des lieux », Géographie et cultures, no 59, 2006, p. 7-26, en ligne : https://doi.org/10.4000/gc.3738.

[18] Ipsos, « Baromètre des usages de la musique en France. Rapport détaillé », oct. 2023, en ligne : https://cnm.fr/wp-content/uploads/2023/11/Ipsos-pour-le-CNM-Les-Francais-et-la-musique-Rapport-detaille-Octobre-2023.pdf.

[19] ANDERSON A. et al., « Algorithmic effects on the diversity of consumption on Spotify », dans Y. Huang et al. (éd.), WWW ’20. Proceedings of The Web Conference 2020, New York, Association for Computing Machinery, p. 2155-2165.

[20] Les « étoiles montantes » ont été dans les 40 % les moins écoutés (ou pas du tout) consécutivement sur la période de janvier à février 2020, et les « superstars » sont le reste.

[21] MATROSOVA K. et al., « Do recommender systems promote local music? A reproducibility study using music streaming data », dans T. Di Noia et al. (éd.), RecSys ’24. Proceedings of the 18th ACM Conference on Recommender Systems, New York, Association for Computing Machinery, 2024, p. 148-157.

[22] Au total, ce sont 3 superstars et 26 étoiles montantes que je n’ai pas pu localiser à l’échelle du pays après une recherche manuelle.

[23] Cette date de sortie correspond à l’année officiellement indiquée par le distributeur, qui ne coïncide pas nécessairement avec l’année de mise en ligne sur la plateforme.

[24] JANOSOV M., « Quantifying the evolution of success with network and data science tools », thèse de philosophie en science des réseaux, Vienne, Central European University, 2020, en ligne : https://www.etd.ceu.edu/2020/janosov_milan.pdf.

[25] Voir la présentation de l’artiste sur le site du Montreux Jazz Festival : https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/artiste/ichon.

[26] HAMMOU K., « Between social worlds and local scenes. Pattern of collaborations in francophone rap music », dans N. Crossley et al. (éd.), Social Networks and Music Worlds, Abingdon-New York, Routledge, 2015, p. 104-121, en ligne : https://shs.hal.science/halshs-02064410v1 ; JANOSOV M., « Quantifying the evolution of success with network and data science tools », op. cit. ; JADIDI M. et al., « The hipster paradox in electronic dance music. How musicians trade mainstream success off against alternative status », dans C. Budak et al. (éd.), Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, AAAI Press, Palo Alto, 2022, p. 370-380, en ligne : https://doi.org/10.1609/icwsm.v16i1.19299.

[27] SILVA M. O. et al., « Temporal success analyses in music collaboration networks: Brazilian and global scenarios », Revista Vórtex, vol. 11, no 2, juill. 2023, p. 1-27, en ligne : http://dx.doi.org/10.33871/23179937.2023.11.2.7185.

[28] Ibid.

[29] x̅ = 0,32; σ = 0,43; Q1 = 0,01; Q2 = 0,35; Q3 = 0,7.

[30] GUILLARD S., « Musique, villes et scènes. Localisation et production de l’authenticité dans le rap en France et aux États-Unis », thèse de géographie, Paris, université Paris-Est, 2016, en ligne : https://theses.hal.science/tel-03706464v1.

[31] Afin d’évaluer dans quelle mesure la tendance identifiée dans la littérature se vérifie pour l’échantillon de cette étude, j’ai utilisé la grille de densité communale à sept niveaux de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui classe chaque commune selon son degré d’urbanisation, des grands centres urbains aux zones rurales à habitat très dispersé.

[32] HAMMOU K., « Between social worlds and local scenes », op. cit. (ma traduction).

[33] GUILLARD S., « Musique, villes et scènes », op. cit., p. 142.

[34] Le chiffre n correspond à l’effectif de rappeurs et rappeuses dans chaque zone.

[35] Source pour la population française : Insee, « Population en 2020. Recensement de la population : base infracommunale (IRIS) », 19 oct. 2023, en ligne : https://www.insee.fr/fr/statistiques/7704076.

[36] GUILLARD S., « Musique, villes et scènes », op. cit., p. 144.

[37] Ibid., p. 144.

[38] Ibid., p. 142.

[39] GUILLARD S., « Musique, villes et scènes », op. cit., p. 147.

[40] GUILLARD S., « “Getting the city on lock” : imaginaires géographiques et stratégies d’authentification dans le rap en France et aux États-Unis », L’information géographique, vol. 81, no 1, 2017, p. 102-123, en ligne : https://doi.org/10.3917/lig.811.0102.

[41] HAMMOU K., « Between social worlds and local scenes », op. cit.

[42] Les artistes qui ne s’engagent pas visiblement dans des dynamiques de mise en réseau sont principalement situés à Paris.

[43] L’analyse statistique montre qu’il n’y a pas de relation entre l’indice de popularité de l’étoile montante et l’écart de popularité avec son ou ses collaborateurs ou collaboratrices. Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence en raison de la taille réduite de l’échantillon (101 artistes).

[44] Dans le cas spécifique des artistes d’Île-de-France, cette connexion à l’échelle nationale se traduit par un biais hors d’Île-de-France, et donc vers les échelons intermédiaires ou inférieurs de la hiérarchie. L’inverse est vrai pour les artistes d’autres échelons, où une valeur autour de 0 indique une connexion nationale en direction de l’Île-de-France, l’échelon supérieur.

[45] La significativité est calculée à partir d’un test non paramétrique de Kruskal-Wallis qui indique si les distributions sont significativement différentes selon le type d’évolution de la taille de l’audience. Un test significatif indique une corrélation entre le type d’évolution et les différences de connexion, nationale ou locale.

[46] BOSCHMA R., « Proximité et innovation », op. cit.