Introduction

L’œuvre musicale se dégrade avec le temps. Pas seulement le papier, l’encre ou encore le support de l’œuvre enregistrée, mais aussi son contenu immatériel. C’est un fait, peu connu et, il faut bien l’avouer, peu intuitif. Pour en prendre conscience, il suffit d’ouvrir au hasard plusieurs partitions courantes d’une même œuvre : les différences peuvent aller de simples indications d’articulations, de dynamiques ou de tempo au nombre de mesures, aux tonalités ou à l’orchestration. Pire encore, une même édition peut présenter des incohérences internes qui laissent les musiciens dans l’embarras. Quel orchestre n’a-t-il pas perdu un temps précieux à tenter de corriger de telles incohérences, un travail fastidieux mais indispensable avant les répétitions proprement dites ?

Comment corriger ? Sur quels critères ? À l’intuition, à l’expérience, au doigt mouillé ? C’est en premier lieu pour des raisons pratiques que les musiciens, professionnels comme amateurs, cherchent un support fiable. À elles seules, elles justifient amplement l’entreprise de restauration de l’œuvre musicale, laquelle incombe aux musicologues. Mais pour être mené à bien, ce travail pose des questions de fond qui dépassent vite les contingences de l’exécution. Si l’œuvre, après tout, est fixée sur le papier une fois pour toutes, d’où viennent ces différences et incohérences ? On ne peut restaurer sans reparcourir l’intégralité de l’arc temporel dans lequel l’œuvre est inscrite, de sa création à nos jours. C’est au cours de cette enquête qu’apparaissent les acteurs et les événements qui sont à l’origine de la dénaturation de l’œuvre.

Dégradation

Altération des œuvres

Regardons quelques œuvres de la première moitié du xixe siècle, époque pendant laquelle se mettent peu à peu en place les conditions d’exécution que nous connaissons aujourd’hui — constitution d’orchestres stables, professionnalisation de la fonction de chef d’orchestre, abandon des particularismes nationaux, muséification du répertoire —, sans que les pratiques anciennes, héritées des xviie et xviiie siècles, aient encore disparu 1Par pratiques anciennes, j’entends tout l’inverse des éléments cités : orchestres non stables, absence de chef professionnel, traditions européennes différentes et consommation immédiate de l’œuvre musicale ; l’élévation au rang d’œuvre de répertoire restant un phénomène exceptionnel, réservé aux œuvres les plus populaires. La non-standardisation des pratiques européennes dans les premières décennies du xixe siècle et la permanence de traditions très différentes d’un pays à l’autre restent à mes yeux les caractéristiques les plus déroutantes, pour l’auditeur contemporain, du premier xixe siècle. Leur prise en compte, dans l’industrie contemporaine de production de musique classique (concerts, radio, opéra), se heurte à de vigoureuses résistances, voire à une ignorance délibérée. Voir Jensen N. M., Piperno F., The Opera Orchestra in 18th– and 19th-century Europe, Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007 (2 vol.).. La version originale du Siège de Corinthe, le premier opéra français de Rossini, n’a été présentée au public contemporain qu’en août 2017, lors du Rossini Opera Festival de Pesaro. Jusqu’alors, on ne connaissait de cette œuvre que des versions fortement altérées. En témoigne la production donnée au Metropolitan Opera (New York) en 1975 sous la direction de Thomas Schippers 2Cette production fut suivie d’un enregistrement, encore commercialisé de nos jours : Gioachino Rossini, L’Assedio di Corinto, Beverly Sills, Shirley Verrett, Justino Diaz, Harry Theyard, Gwynne Howell, The Ambrosian Opera Chorus, London Symphony Orchestra, dir. Thomas Schippers, EMI-Electrola 1 C 195-02 571/73, 1975.. En italien, sous le titre de L’Assedio di Corinto, cette version était en fait une macédoine de pièces tirées de différents opéras : une partie provenait de Maometto II (Naples, 1820), une autre de la traduction italienne du Siège de Corinthe (Paris, 1826). Dans l’acte III avaient été insérées diverses pièces, dont l’aria de Pacini « Parmi vederlo, ahi misero » (1825), destinée à faire briller Beverly Sills. Le résultat était spectaculaire sur le plan des performances vocale et orchestrale. Certes, mais il n’avait plus grand-chose à voir avec ce que les Parisiens avaient entendu en octobre 1826, lors de la création, sans parler même du projet artistique de Rossini et de son librettiste Soumet, si tant est que ce critère puisse être retenu.

Cette version du Siège de Corinthe de 1975 représente un stade avancé d’un processus d’altération des œuvres lyriques qui était courant aux xviiie et xixe siècles. L’histoire, navrante, du Turco in Italia du même Rossini au Théâtre-Italien en constitue un autre exemple. Le directeur du théâtre, Ferdinando Paer, avait concocté sa propre version pour Paris, en retranchant plusieurs arias du Turco, en y ajoutant des pièces de La Cenerentola, L’Italiana in Algeri, Ciro in Babilonia et une aria de Fioravanti, « Amor, perché mi pizzicchi », une opération que le copiste Andreoli avait qualifiée de « remplissage » 3Johnson J., The Théâtre-Italien and Opéra and Theatrical Life in Restoration Paris (1818-1827), thèse de doctorat, The University of Chicago, 1988, p. 552-553. Le terme de sabotage aurait été plus approprié. Les raisons d’une telle opération sont à ce jour peu claires : était-ce par simple négligence, ou plutôt par malveillance délibérée, dans l’espoir de ruiner la réputation de Rossini à Paris 4C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Stendhal. Voir Johnson J., The Théâtre-Italien, op. cit., p. 183-185. ? Cette version Paer du Turco in Italia (23 mai 1820) compromit la création à Paris de La Cenerentola (8 juin 1822), que l’on crut à tort calquée sur le Turco. Les dégâts ne s’arrêtèrent pas là : la partition fut gravée par l’éditeur parisien Carli et circula jusqu’au xxe siècle, étayant l’idée que le Turco était une œuvre mineure et accréditant l’image d’un Rossini fainéant, abusant du recours aux auto-emprunts. Une image fausse, mais difficile à corriger, comme en témoignent bon nombre de jugements à l’emporte-pièce qui survivent encore aujourd’hui.

Il est difficile de concevoir, pour l’observateur du xxie siècle, que des compositeurs même renommés aient pu laisser leurs œuvres leur échapper à ce point. La réalité est qu’ils n’avaient pas le choix. À l’Opéra de Paris, où Rossini, Donizetti et Verdi composèrent en français, l’altération de leurs œuvres commença très tôt, sous leurs yeux. La partition-fleuve de Guillaume Tell (1829) fut réduite à un digest en trois actes dès 1831, et c’est dans cette version allégée que le ténor Gilbert Duprez triompha en 1837, assurant la popularité de l’œuvre 5Bartlet M. E. C., « Prefazione », in Gioachino Rossini, Guillaume Tell, Pesaro, Fondazione Rossini, 1992, p. xxxviii-xl, xliii-xlvi. La direction de Dr Véron (1831-1835), souvent donnée en exemple en raison de l’émergence de la figure de Meyerbeer, fut en réalité moins innovante que celle de son prédécesseur Lubbert, moins connu. Pour ce qui est du respect du patrimoine, elle fut catastrophique.. Le Guillaume Tell qui fut célèbre au xixe siècle n’était en fait qu’une version altérée, chantée avec une technique nouvelle (l’ut de poitrine) que le créateur de l’œuvre, Adolphe Nourrit, n’utilisait pas. De coupures successives en réductions, la dénaturation de l’œuvre de Rossini s’aggrava au fil des reprises. Lorsque Saint-Saëns évoquait en 1911 le final « original » de l’opéra fondé sur la chevauchée (le pas redoublé) de l’ouverture, il confondait en réalité un manuscrit de la version de 1831, le « nouveau final du 3e acte », avec les sources originales6Camille Saint-Saëns, « Rossini », L’Écho de Paris, 19 mars 1911 (republié dans Beffa K., Saint-Saëns au fil de la plume, Paris, Premières loges, 2021, p. 57-65 : 65).Pour le « nouveau final », voir Bartlet M. E. C., « Prefazione », art. cit., p. xxxix. La remarque de Saint-Saëns laisse songeur : que restait-il de la partition de Rossini à l’aube du xxe siècle ?

Parfois une quantité non négligeable de musique fut retranchée de l’œuvre avant même la création. Ce fut le cas de trois des cinq airs de ballets du Siège de Corinthe, qui ne furent pas orchestrés par Rossini, et par conséquent pas mis en répétition. Le cas le plus célèbre reste celui de Don Carlos, que Verdi composa pour Paris sur invitation de Napoléon III à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867. La genèse de cet opéra est complexe, et sa découverte n’est à ce jour pas achevée. Dans les années 1970, Ursula Günther et Andrew Porter s’attachèrent à la reconstitution de la version originale en cinq actes, disparue de la scène depuis plus d’un siècle. Depuis, de nouveaux documents ont été identifiés aux Archives nationales, et les archives personnelles de Verdi — notamment le baule contenant plus de cinq mille pages d’esquisses musicales — ont été rendues accessibles à la communauté scientifique pour la première fois en 2019. On connaissait déjà les huit coupures que l’administration de l’Opéra avait imposées à Verdi entre 1866 et 1867, ainsi que le patient travail de rééquilibrage et de refonte dramaturgique que ces coupures avaient entraîné. On découvre aujourd’hui, par les esquisses de Méry et de Verdi, l’impressionnante quantité de texte et de musique très tôt écartée, signe que le projet original, un Ur-don Carlos que personne n’a jamais entendu, était encore différent de ce que nous connaissons.

Ces différences entre les versions successives de Don Carlos constituent, pour chercheurs et musiciens, une mine d’informations de premier ordre sur la dramaturgie musicale au xixe siècle, les procédés compositionnels de Verdi et leur évolution. Elles font apparaître aussi des considérations bien triviales. Si Verdi fut contraint d’ajouter, dans le trio de l’acte II, une romance pour le rôle de Posa, « L’Infant Carlos, notre espérance », laquelle ne fait que ralentir le cours de l’action, c’était seulement pour mettre en avant le caractère lyrique de la voix du baryton Jean-Baptiste Faure. C’est à cause de ce même chanteur que la déploration funèbre concertante « Qui me rendra ce mort », prévue pour être le cœur du final de l’acte IV, dut être retranchée, l’interprète n’acceptant pas de gésir sur scène pendant aussi longtemps. On perdit du même coup l’un des passages les plus impressionnants de la partition, que Verdi recycla dans sa Messa da Requiem (1874), ce qui rendit impossible son éventuelle réinsertion dans une production postérieure. Enfin, il y avait une raison de fond pour ce nombre inhabituel de coupures : dans son état encore provisoire de 1866, l’opéra durait trois heures et quarante-sept minutes. D’un côté, c’était quinze minutes de plus que L’Africaine, grand-opéra créé l’année précédente (Meyerbeer étant aujourd’hui moins connu que Verdi, on peut avoir du mal à prendre conscience du poids de ce « système Meyerbeer » en place à Paris, au sein duquel Verdi voulait pouvoir trouver sa place 7Expression de Léon Escudier, dans sa lettre à Verdi du 2 mai 1864, le jour même de la mort de Meyerbeer. Meyerbeer étant aujourd’hui moins connu que Verdi, on peut avoir du mal à prendre conscience du poids de ce « système Meyerbeer » ayant cours à Paris, au sein duquel Verdi voulait pouvoir trouver sa place.). De l’autre, le règlement de l’Opéra était formel : le spectacle ne pouvait en aucun cas se terminer après minuit, car le dernier départ des lignes de chemin de fer pour la banlieue était à minuit trente-cinq.

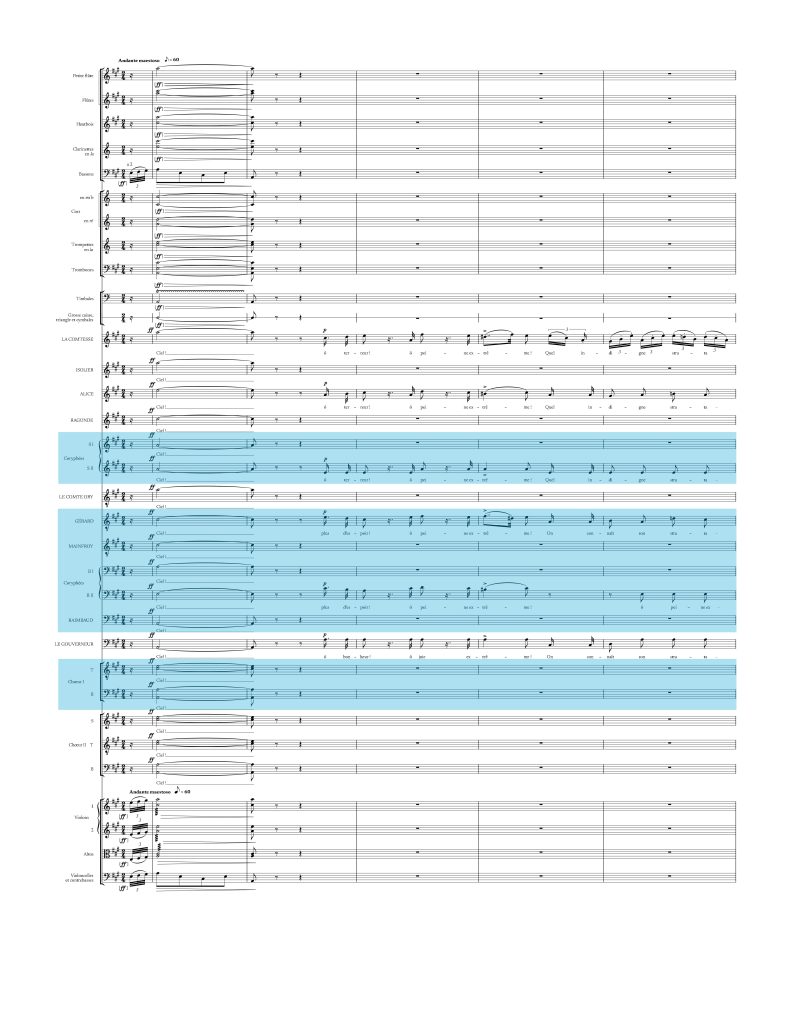

Les temps ont changé : ces impératifs, autrefois catégoriques, nous semblent aujourd’hui dérisoires, pour ne pas dire consternants. Aux contraintes de durée et aux exigences abusives de chanteurs s’ajoutaient des raisons économiques. Alors que je préparais l’édition critique du Comte Ory de Rossini, Patricia Brauner et moi avons découvert que l’orchestration originale du final de l’acte I reposait sur un effectif inhabituel pour l’époque. Le très grand nombre de parties avait amené les copistes de l’Opéra à scinder la partition d’orchestre en deux, d’un côté, la « partie instrumentale » et, de l’autre, la « partie vocale ». Ils ne pouvaient pas faire autrement : le papier de l’époque ne permettait pas de superposer trente-trois portées. Il s’avère que ce final est dérivé du gran pezzo concertato (N. 7) du Viaggio a Reims (1825), un tour de force écrit pour treize puis quatorze voix, qui n’avait pas manqué de produire son petit effet au Théâtre-Italien. Rossini savait pertinemment que les critiques parisiens ne seraient pas tendres avec lui, et une telle démonstration de force lui permettait autant de les faire taire pour quelque temps que d’impressionner le public des dilettanti. En reprenant cette pièce pour l’Opéra, Rossini l’amplifia, tirant parti des ressources humaines peu ordinaires de la première institution théâtrale de l’État 8Le soir de la première, il était même prévu que Hérold dirigerait les solistes et les chœurs, à partir de la coulisse, tandis que Habeneck dirigerait l’orchestre de la fosse. Cette expérimentation de double direction ne dura pas. Du moins pour cette époque, car il est amusant d’observer que, de nos jours, la direction des chœurs ou de la fanfare en coulisse est confiée à un chef assistant, qui suit les indications du chef principal grâce à un écran vidéo.. L’effectif total atteint, par endroits, quarante-sept parties réelles, un nombre inouï pour l’époque, dépassant de bien loin ce que Wagner ferait dans Lohengrin. Lorsque la partition fut gravée par Troupenas, à l’automne 1828, elle fut réduite de trente-trois à vingt-cinq portées (voir fig. 1). Les raisons ne sont pas claires : était-ce pour favoriser la circulation de l’opéra dans des théâtres de province, moins richement dotés que l’Opéra ? Était-ce qu’il était impossible à l’époque de graver un si grand nombre de portées ? C’est, en tout cas, pour des raisons économiques, et non poétiques, que Le Comte Ory fut soumis à une cure d’amincissement aussi radicale.

Que pouvaient faire les compositeurs ? Pas grand-chose, en fait, si ce n’est pester en privé contre une administration abusive qui leur imposait des choix aussi frustrants qu’humiliants pour eux. Les colères de Verdi, ses déceptions à l’égard de l’Opéra de Paris, mais également des principaux théâtres d’Europe, nous sont connues par sa correspondance. On peut les comprendre quand on considère les couleuvres qu’il dut avaler. On peut comprendre aussi la démarche révolutionnaire et totalisante de Wagner, visant à devenir le seul maître de l’acte créateur de la première ébauche jusqu’à la réalisation finale. On peut comprendre enfin le retrait prématuré de Rossini de la scène, en pleine gloire, et son refus systématique de continuer à composer pour toute institution, quelle qu’elle soit. Le vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, directeur des Beaux-Arts sous Charles X, s’était vanté de pouvoir tout obtenir de la part de Rossini 10Sosthène Ier de La Rochefoucauld, lettre à Charles X du 17 juin 1825, republiée dans les Mémoires, Paris, Lévy, 1863, vol. ix, p. 105 : « J’ai su le prendre par les procédés, et j’en fais ce que je veux dans l’intérêt du roi, comme de tous les artistes, gens assez difficiles. » (italique ajouté). On doit malgré tout à La Rochefoucauld d’avoir fait s’installer Rossini durablement à Paris, quand toutes les capitales d’Europe l’auraient accueilli. Ce n’est pas rien.. Étrange titre de gloire. Quant à Verdi, entre résignation et sagesse, il préféra couper lui-même son Don Carlos et en faire une version en quatre actes, plutôt que de laisser les autres s’en occuper11Lettre de Verdi à Piroli du 3 décembre 1882 : « Le opere troppo lunghe si amputano ferocemente […]. Dal momento che mi si dovevano tagliar le gambe, ho preferito affilare ed adoperare io stesso il coltello. ».

De ce tableau assez sombre, on pourrait déduire que ces altérations, monnaie courante dans le genre de l’opéra, étaient inévitables, car intrinsèquement liées à la lourde machine économique et administrative qui permettait au genre d’exister. Lorsque les enseignants d’histoire de la musique présentent aux étudiants l’envers du décor de la production d’opéras aux xviiie et xixe siècles, ils utilisent souvent une analogie avec l’industrie du cinéma du xxe siècle. Bien peu de chefs-d’œuvre, et seulement ceux ayant rapporté des fortunes au box-office, connaissent le privilège d’être réédités selon le director’s cut. La tension entre le projet porté par le réalisateur et les conditions, aussi bien matérielles qu’humaines, dans lesquelles il doit œuvrer sont en tout point similaires à celle que connaissaient les compositeurs d’opéras.

Dualité de l’œuvre musicale : texte et événement

Est-ce à dire que d’autres genres de musique, faisant intervenir moins de corps de métier et des financements plus légers, aient été moins affectés par le risque de dénaturation ? Rien n’est moins sûr. À cet égard, l’opposition canonique, formulée par Dahlhaus, entre les univers contemporains de Beethoven et de Rossini, mérite d’être nuancée. Pour lui, un fossé séparait le domaine de la symphonie allemande — et de façon emblématique le corpus beethovénien —, dont le texte, inviolable, répondait à un concept d’œuvre d’art élevé (emphatischer Kunstbegriff), de la partition d’opéra italien qui n’était, à ses yeux, guère plus qu’une recette en vue de l’exécution (eine bloße Vorlage)12Dahlhaus C., « Die Musik des 19. Jahrhunderts », Gesammelte Schriften in 10 Bänden, Danuser H. (ed.), Laaber, Laaber-Verlag, 2003, vol. v, p. 20. Pour une réflexion sur cette opposition, voir Hepokoski J., « Dahlhaus’s Beethoven-Rossini Stildualismus: lingering legacies of the text-event dichotomy », The Invention of Beethoven and Rossini. Historiography, Analysis, Criticism, Mathew N. et Walton B. (dir.), Cambridge : Cambridge University Press, 2013, p. 15-48.. Que le statut du texte de l’opéra italien soit difficile à appréhender est un fait aujourd’hui bien établi, les quelques exemples cités ci-dessus suffisent à le rappeler 13Sur le double statut de l’œuvre, à la fois texte et exécution (performance), voir Della Seta F., « Some difficulties in the historiography of Italian opera », Not without Madness. Perspectives on Italian opera, Chicago : The University of Chicago Press, 2013, p. 119-130.. Qu’il soit permis en revanche de douter que le texte d’une symphonie allemande soit inviolable et sacré. Les témoins manuscrits de La Neuvième Symphonie de Beethoven (1824) le montrent. Comme l’explique Beate Angelika Kraus, qui a préparé la dernière édition critique de cette symphonie, « Beethoven a donné au monde, plusieurs fois à des moments différents de sa vie, son œuvre dans une version autorisée par lui-même. Il existe la Neuvième de Vienne, créée le 7 mai 1824, celle de Londres (21 mars 1825), celle qu’il a rendue à l’éditeur Schott à Mayence, en vue de la publication, et la copie dédicacée adressée au roi de Prusse Frédéric-Guillaume III, en septembre 1826 14Communication privée. Le commentaire critique de son édition (Kraus B. A., « Kritischer Bericht », in Ludwig van Beethoven, Symphonien V, München, Henle, 2020) décrit en détail la situation complexe des sources. Plusieurs témoins portant la trace de corrections autographes de Beethoven, on observe, dans un même manuscrit, une stratification de plusieurs versions. C’est le cas, notamment, de la première copie manuscrite, aujourd’hui conservée à New York, qui servit de conducteur pour Beethoven au Theater an der Wien et qui fut soigneusement retravaillée, avec des pages entières échangées, pour servir de modèle pour la gravure (Stichvorlage) pour Schott. Dans son édition de 1996 (Bärenreiter, 2019), Jonathan Del Mar propose un stemma reliant les différents témoins, et mentionnant ceux sur lesquels se trouvent les corrections autographes de Beethoven. Beate Angelika Kraus a préféré une présentation des sources par tableau chronologique.. »

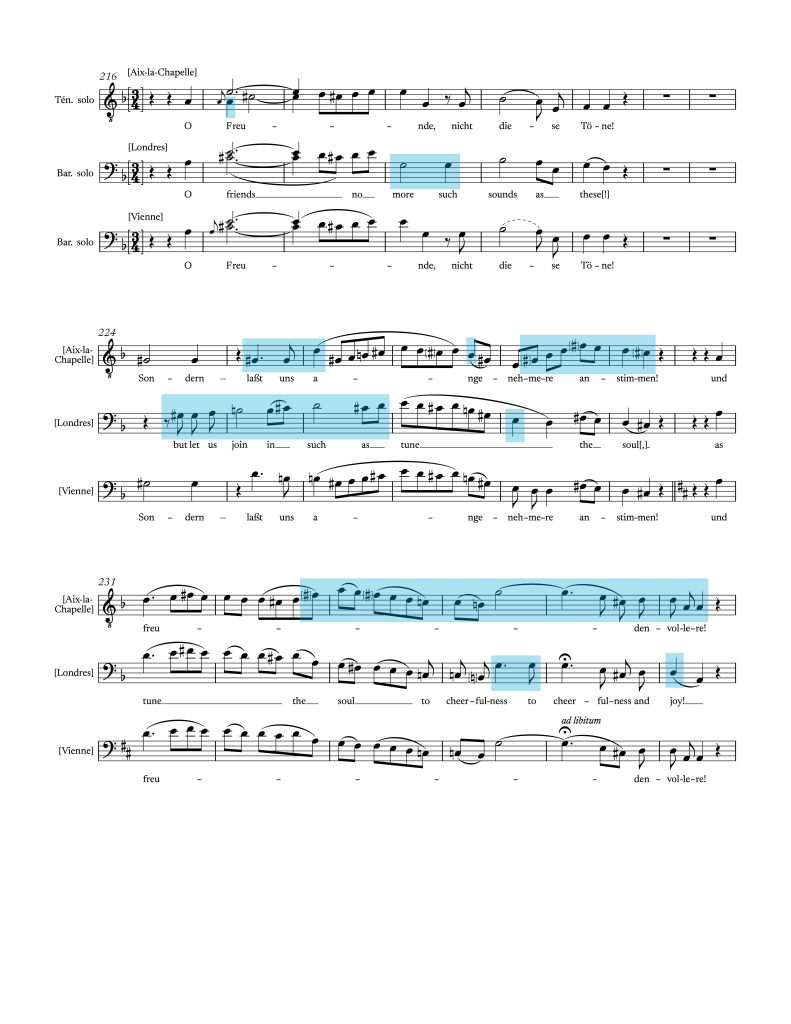

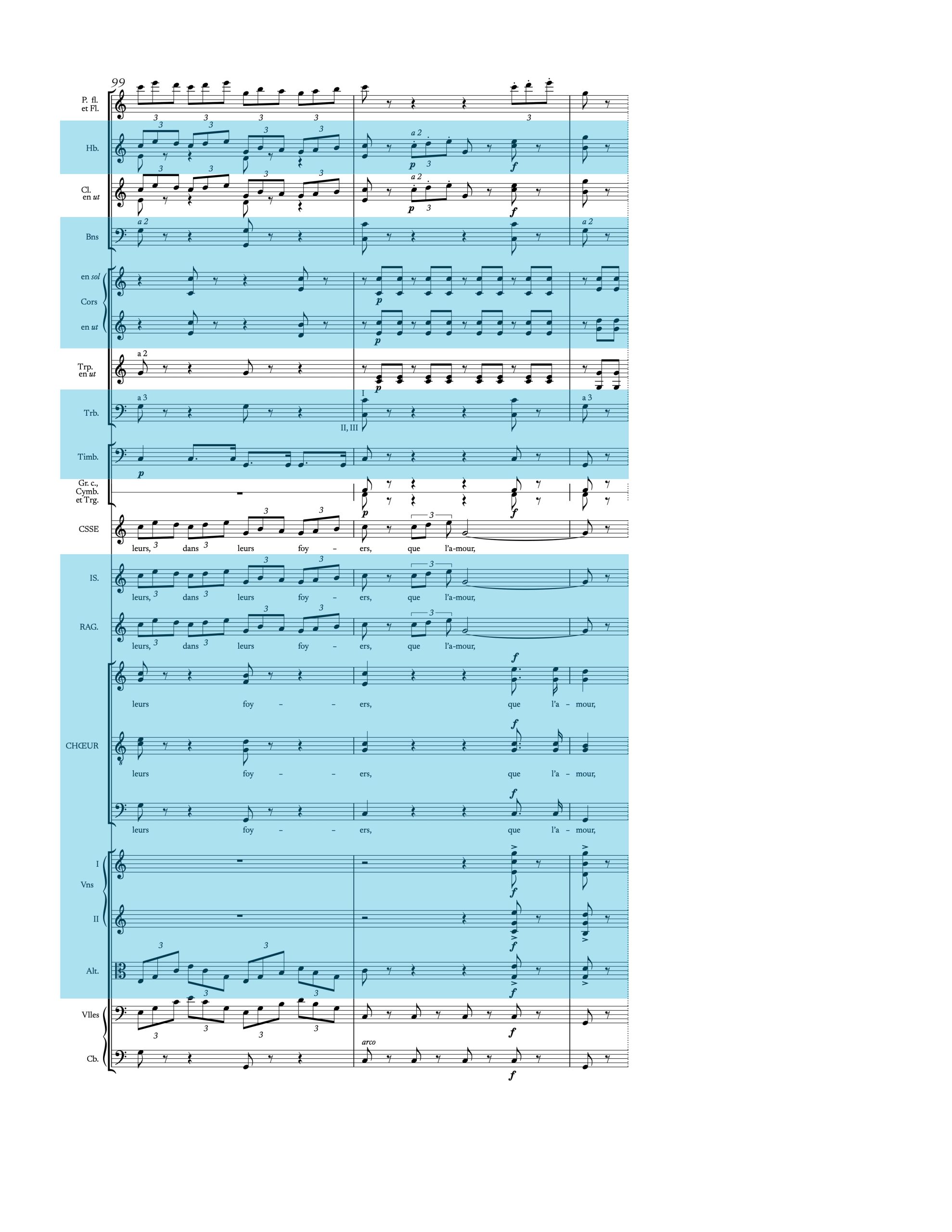

En outre, les premières exécutions de la symphonie donnèrent lieu à des variantes d’exécution qui sont loin d’être des détails. Qu’on en juge par le récit introductif du quatrième mouvement (fig. 2).

À Londres, pour la Philharmonic Society qui était commanditaire de l’ouvrage, l’œuvre fut tout d’abord chantée en italien. Plus tard, vraisemblablement en 1837, elle fut reprise en anglais15Searle A., « The first British performances or Beethoven’s ‘Choral’ symphony: The Philharmonic Society and Sir George Smart », Electronic British Library Journal, 2010, article 4, p. 1-30.. À Aix-la-Chapelle, lors de l’exécution partielle de l’œuvre le 23 mai 1825, le solo introductif fut confié à un ténor, et non un baryton, ce qui nécessita quelques puntature dans le registre aigu16Kraus B. A., « Kritischer Bericht », art. cit., p. 365-366..

Le 13 novembre 1826, à Berlin, c’était le jeune Felix Mendelssohn-Bartholdy, tout juste âgé de 17 ans, qui accompagnait l’exécution de la symphonie au piano 17Ibid., p. 294.. Enfin, il importe de noter que la première partition gravée par Schott fut préparée en lien avec des exécutions à Leipzig en mars 1826, pour lesquelles Beethoven ne fut pas impliqué. Elle fut jugée fautive par le compositeur qui ne put envoyer ses corrections qu’après la gravure. C’est donc sur un témoin que le compositeur lui-même considérait comme fautif que repose la postérité de l’œuvre musicale la plus célèbre du xixe siècle. Face à ces états différents du texte de la Neuvième, peut-on parler de dégradation, d’aliénation ou d’altération ? Non. Pour autant, il n’existe pas un texte unique qui puisse être considéré comme authentique. Il n’y a donc, à y regarder de près, pas vraiment de raison de considérer le texte d’une symphonie comme sacré ou immuable.

Restauration et reconstruction

Œuvres d’art matérielles vs immatérielles

Un parallèle avec la peinture et l’architecture, arts matériels par excellence, permet de saisir la singularité de la restauration d’une œuvre musicale, immatérielle. La récente restauration du tableau de la Madonna col Bambino e i Santi Giovanni evangelista e Gregorio Taumaturgo du Guerchin (1629) a fait l’objet de fortes dissensions dans le milieu de l’histoire de l’art et de la restauration. La toile, située sur l’autel de l’église San Vincenzo à Modène, avait été volée en 2014 et fut retrouvée en 2017 au Maroc. Comme elle avait été enroulée vers l’intérieur, elle avait perdu environ 30 % de la surface peinte. Luigi Ficacci, directeur de l’Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR), a considéré qu’il était indispensable d’adopter un critère de distinction entre lacunes réintégrables et lacunes non réintégrables. La restauration fut également l’occasion, pour lui, de « faire émerger quelques parties originales du tableau, occultées par les retouches précédentes ». À cet avis s’est opposé celui de Maria Grazia Gattari, de la Soprintendenza dei beni culturali de Bologne, qui considère qu’il était techniquement tout à fait possible de combler toutes les lacunes, de façon à assurer la « continuité visuelle » nécessaire à l’appréciation de l’œuvre (fig. 3)18Sur cette controverse, voir « Restauro del Guercino prima e dopo, è scontro. Ficacci: “no al com’era dov’era”. Gattari: “lavoro incompleto” », Finestre sull’arte, 9 septembre 2019, consultable en ligne : https://www.finestresullarte.info/arte-e-artisti/guercino-prima-e-dopo-scontro-sul-restauro..

La question de la réversibilité de la restauration est cruciale pour les œuvres matérielles. De nombreuses restaurations contemporaines de tableaux, bénéficiant de technologies avancées, permettent d’ôter des repeints provenant de restaurations anciennes et de réparer des dégâts effectués de la main de l’homme. La question de la restauration intégrale, visant à effacer toute marque d’une ancienne dégradation, en est une autre. La reconstruction de la Frauenkirche de Dresde (1743), détruite lors des bombardements de la ville par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale (13-15 février 1945), a été pensée de façon à maintenir visibles de telles marques, témoins de l’Histoire, pour les générations à venir.

Achevée en 2005, après douze ans de travaux, l’église reconstruite assemble, de façon désormais irréversible, deux types de pierres (fig. 4). Les pierres nouvelles, de reconstruction, sont de couleur claire, alors que les pierres originales, noircies par l’incendie, ont été replacées à leur position originelle hypothétique19Pretelli M., « Germania anno zero tra ricostruzione postbellica e riunificazione della Nazione », I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauro, Casiello S. (dir.), Florence : Nardini, 2011, p. 11-31..

Il ressort que la dégradation d’une œuvre matérielle, de sa création à nos jours, procède de deux types de causes :

- la dégradation naturelle, inévitable, de la matière — vernis, pigments, solvants, toile, pierre, bois, ciments, verres et métaux — par l’effet du temps, en termes plus simples le vieillissement, ce que l’on pourrait appeler la cause entropique20J’utilise ici le terme d’entropie dans son acception la plus courante, celle de Boltzmann (1872), comme mesure de l’état de désordre d’un système. Il n’est guère surprenant que le concept d’entropie, développé en thermodynamique, ait ensuite été intégré dans les sciences connexes, l’informatique (Shannon, 1948), l’économie (Georgescu-Roegen, 1971) et même la critique d’art (Arnheim, 1971). Le second principe de la thermodynamique, qui stipule que le désordre de l’Univers ne cesse d’augmenter (1824), reste encore aujourd’hui l’une des lois de la physique les plus fascinantes et les plus philosophiques.,

- la dégradation due aux interventions humaines, attestées par l’Histoire, mais qui, dans une perspective contrefactuelle, ne présentent aucun caractère d’inévitabilité : parmi les plus désastreuses figurent les vols d’œuvres d’art, incendies, bombardements et destructions volontaires, et parmi les interventions simplement regrettables, les restaurations détériorantes, inachevées ou manquées 21Pendant la Révolution, on « transposa » les tableaux, en séparant la couche picturale de la toile d’origine pour la transférer sur une nouvelle toile, un procédé très risqué qui provoqua des dégâts considérables, notamment l’abrasion de larges zones de couleur.. Toutes interventions que l’on pourrait appeler la cause humaine ou, en jouant sur l’assonance, anthropique.

Que la cause soit naturelle ou humaine, la dégradation peut être irréversible dès lors que la matière constitutive de l’état originel du tableau vient à disparaître. Il est à noter que ce caractère irréversible de la dégradation vaut autant pour des dégradations patentes (toile coupée, endommagée par tout type d’accident) que, hélas, pour des restaurations manquées.

Les quelques exemples de dégradation d’œuvres musicales mentionnés précédemment montrent que la dénaturation de l’encre ou du papier ne sont pas la préoccupation majeure des musicologues, qui s’intéressent en priorité aux causes humaines. Précisément pour cette raison, aucune reconstruction de la partie immatérielle de l’œuvre musicale n’est irréversible, ce caractère n’ayant de sens que lorsque l’on considère la matière. Plusieurs reconstructions d’une même œuvre sont possibles, et dans la succession temporelle, et simultanément. En témoigne, pour certaines des œuvres les plus célèbres du répertoire pris ici en considération, l’existence de plusieurs éditions critiques qui reposent chacune sur une méthodologie de restauration et de reconstruction qui lui est propre.

Urtext vs Fassung letzter Hand

Contrairement à la dégradation naturelle de la matière, qui est un phénomène continu, les interventions humaines constituent une série discrète d’événements, dont l’éditeur/restaurateur dresse la chronologie de la façon la plus complète possible, au moyen de sources externes à l’œuvre, lesquelles peuvent être, le plus souvent, des documents d’archives, des articles de presse ou des témoignages des acteurs impliqués (correspondance). Cette chronologie permet de choisir la date précise à laquelle l’éditeur choisit de faire remonter le curseur, en remontant le temps. Il peut s’agir, pour un opéra, de la date de la première représentation, ou bien de la répétition générale, ou encore celle de la reprise de l’œuvre dans un autre théâtre, pour intégrer les modifications que le compositeur a pu éventuellement introduire à cette occasion.

Dans le cas d’une œuvre à la genèse très complexe, comme la Neuvième, la question devient épineuse : dans la mesure, comme il ressort de la chronologie établie par Beate Angelika Kraus, où Beethoven a conçu son travail comme un work in progress, l’éditeur est confronté à une série très dense d’interventions du compositeur. Aux deux extrémités de cet arc temporel couvrant la durée entière de la notation de l’œuvre par le musicien se trouvent deux méthodologies très différentes. Le choix de l’Urtext correspond à l’état originel de l’œuvre, accompli et non plus à l’état d’esquisses, intégralement exécutable par des musiciens, mais avant toute intervention ultérieure. Une édition Urtext se différencie du fac-similé et de l’édition diplomatique par la modernisation de la typographie musicale et par l’absence de tout signe ayant pu être ajouté par les éditeurs depuis la première publication de l’œuvre. Après les éditions de musique ancienne interventionnistes mises en place à la fin du xixe siècle, par exemple les premières éditions de Bach, Händel ou Rameau, où les éditeurs mélangeaient, dans leur travail, leurs propres ajouts et corrections au texte original d’une façon non transparente, les éditions Urtext ont connu au xxe siècle un grand succès, comme en témoignent les séries « Urtext » des principales maisons d’édition allemandes et autrichiennes (Bärenreiter, Henle, Universal).

À l’autre extrémité de l’arc génétique se trouve le choix de la Fassung letzter Hand, la version « de la dernière main » du compositeur22Voir Dadelsen G. von, « Die ‘Fassung letzter Hand’ in der Musik », Acta musicologica 33/1 (1961), p. 1-14. Les notions d’Urtext et de Fassung letzter Hand ne sont pas comprises par tous comme antithétiques. Je renvoie ici au blog Settling scores de James Brooks Kuykendall (settlingscores.net) : « Il convient de noter que l’Urtext et la Fassung letzter Hand — l’un ou l’autre ayant été, à différentes époques, l’idéal recherché dans les éditions critiques — sont conceptuellement opposés. Un Urtext […] recherche une version originale du texte comme définitive, avant qu’elle soit corrompue par la transmission — plutôt qu’un texte révisé de manière autoritaire par un compositeur ayant des repentirs. L’idée de reconstruire un Urtext est née lorsque les sources originales — et peut-être d’innombrables générations par la suite — sont perdues. La Fassung letzter Hand est généralement une stratégie éditoriale visant à établir des priorités parmi une pléthore de sources encore conservées. » (traduction de l’édictrice et de l’auteur).. Ce choix repose sur le présupposé que le compositeur a retouché son œuvre en plusieurs campagnes de révision, et que le dernier état, intégrant ces repentirs successifs, correspond à la version définitive de l’œuvre. C’est ce que l’on observe, précisément, dans l’emploi du contrebasson dans le final de la Neuvième. Dans la première version de ce mouvement, que l’on peut lire dans la première strate d’écriture du manuscrit autographe, achevé en février 1824, le contrebasson n’apparaît que dans la marche turque (mesure 331), comme doublure des bassons et de la percussion. Conformément à une tradition existant depuis le xviiie siècle, Beethoven intègre à l’orchestre un instrument qui n’en fait pas encore partie, afin de créer un effet sonore saisissant. L’emploi du contrebasson, à cet endroit précis de la partition, évoque immédiatement, pour le public de l’époque, l’univers militaire de la musique des janissaires. Au cours de pas moins de cinq campagnes de révision de ce mouvement, échelonnées d’avril 1824 jusqu’au 16 janvier 1825, date à laquelle il rendit sa partition à l’éditeur, Beethoven développa la partie de contrebasson en l’ajoutant en d’autres sections du mouvement, pour finir même par lui faire accompagner le solo de baryton « Freude, schöner Götterfunken » (mesure 240). La comparaison des éditions Del Mar et Kraus offre de précieuses informations sur l’évolution de la pensée de Beethoven sur la partie de contrebasson.

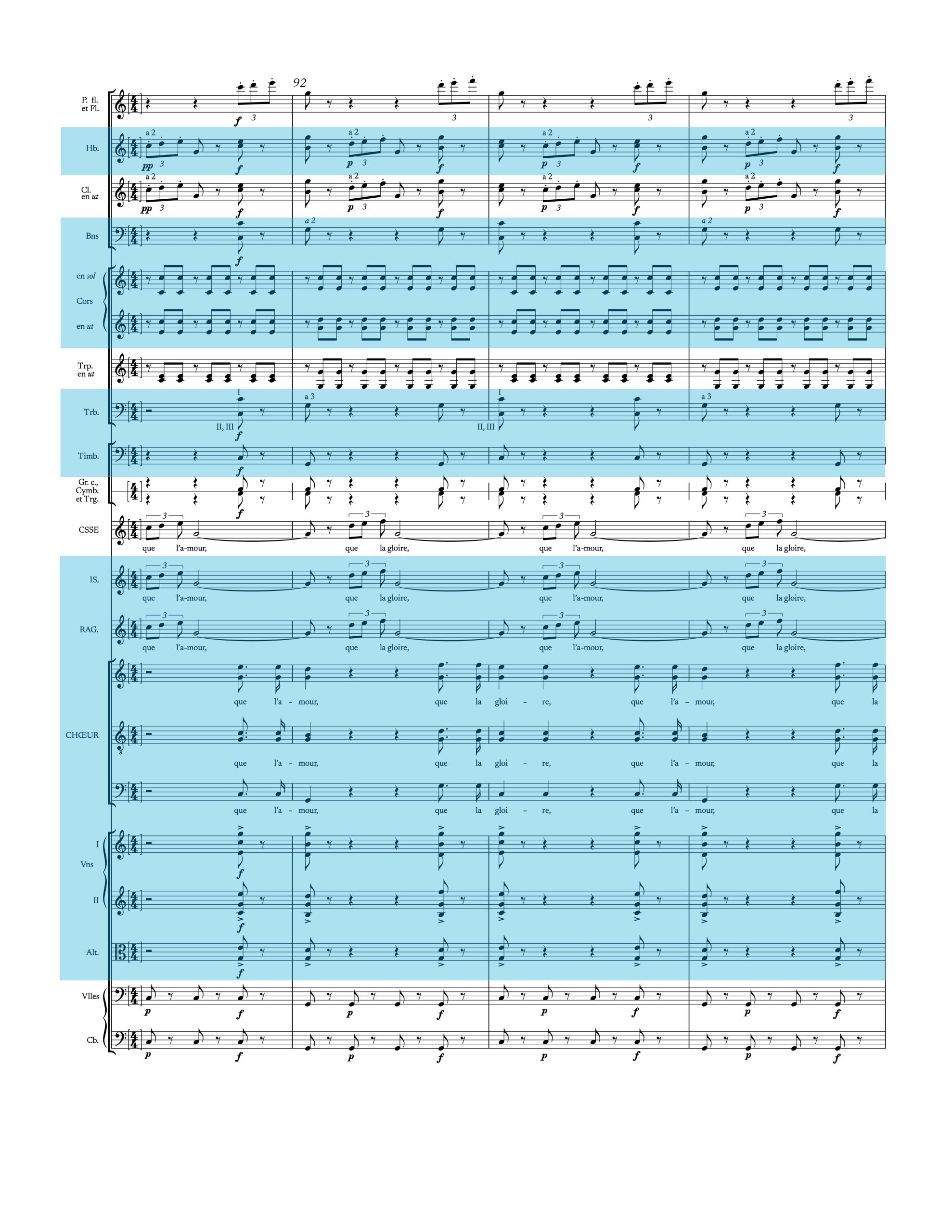

Pour les opéras italiens et français contemporains de la période d’activité de Beethoven, il est d’usage de publier toutes les versions considérées comme authentiques de l’œuvre, c’est-à-dire toutes celles, y compris les reprises parfois éloignées dans le temps, pour lesquelles la participation active du compositeur est attestée. L’une d’entre elles, en général celle de la première exécution, est publiée comme texte principal, et les autres apparaissent en appendice, à moins qu’elles ne diffèrent de la première version authentique de façon trop importante, auquel cas une autre partition doit être produite de façon autonome. Mais lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’altérations significatives, par exemple des coupures, encore faut-il pouvoir avoir sous la main tout le matériel nécessaire à la reconstitution des passages originaux. La fin de la préparation de l’édition du Comte Ory devait me réserver une surprise de taille. Le final de l’acte II, dans sa version publiée par Troupenas, comptait cinquante-six mesures. C’était une pièce brève, mais cela n’avait rien de très étonnant, car c’était la pratique du finaletto, courante de l’époque. Dans la particelle (partie séparée du matériel d’exécution) du rôle d’Isolier est apparue une pause de soixante-neuf mesures, plus longue que l’intégralité de cette pièce telle qu’on la connaissait. Il s’agissait donc d’une des pièces les plus sérieusement amputées de la partition (fig. 5).

En poursuivant nos recherches, Patricia Brauner et moi avons découvert que toute la fin de l’acte II avait été passablement abrégée, sans doute pour des raisons de gain de temps qui nous semblent aujourd’hui incompréhensibles, et que le final avait été particulièrement affecté par ce massacre. Grâce à l’atelier de restauration de la Bibliothèque nationale de France, il a été possible, dans la plupart des cas, de retirer les collettes et d’ôter les ficelles des pages cousues entre elles du matériel d’orchestre. Dans pas moins de quatorze parties séparées du matériel d’orchestre sont apparus les fragments de mesures manquantes que j’ai pu replacer, à la façon des pièces d’un puzzle, dans la partition que j’étais en train d’éditer 23Une description complète des sources et de la méthodologie employée pour la reconstruction du final II se trouve dans le commentaire critique de l’édition : Colas D. , « N. 12 [Final II] », in Gioachino Rossini, Le Comte Ory, Critical commentary, Cassel : Bärenreiter, 2014, p. 282-291.. L’état de la reconstitution était encore à ce stade lacunaire. Il m’a été possible de combler les principales lacunes par le jeu des doublures et des répétitions internes de la pièce, ainsi qu’à l’aide du livret. À ce second stade de la reconstruction, il ne restait plus que neuf mesures pour lesquelles n’était conservée que la ligne vocale de Ragonde. L’orchestration a été ajoutée de façon éditoriale, sur la base des modèles d’accompagnement présents dans la partition.

Composition historique vs poétique de l’authenticité

Que faire quand le nombre de parties ou de mesures manquantes devient significatif, et que les doublures ou itérations, propres à l’écriture homophonique, ne sont pas applicables ? Le second livre des Sacrae cantiones de Gesualdo (1603), à six et sept voix, nous est parvenu incomplet : le bassus et le sextus sont perdus. En deux passages de ces madrigaux, des procédures canoniques strictes sont indiquées, ce qui permet de reconstruire la partie manquante. Le tenor du motet « Da pacem » est pourvu de la notation canon in diapente (à la quinte), et le quintus de « Assumpta est Maria » est écrit en canon in diapason et diapente (à l’octave et à la quinte) 24Mon commentaire se fonde sur l’introduction de Glenn E. Watkins à son édition des motets (Hamburg : Ugrino, 1961).. À l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Gesualdo, Stravinsky s’attela à la composition de la partie manquante de « Illumina nos » (avril 1957), de « Da pacem » et de « Assumpta est Maria » (septembre 1959). Comme l’observe Robert Craft, dans la préface à l’édition de ces trois pièces (Boosey & Hawkes, 1961) :

Stravinsky has not attempted reconstruction. In fact, he seems to have avoided what in some cases might appear to be the prescribed solution. What he has done is to recompose the whole from the point of view of his added parts, with a result that is not pure Gesualdo, but a fusion of the two composers. This is not to say that Stravinsky’s additions are violations of Gesualdo’s style. Gesualdo could have written everything that Stravinsky has added […] The point is he [Gesualdo] probably would not have done so. As a whole, and not forgetting the chromatic nature of many of the Responsoriae, Gesualdo’s sacred music is more diatonic than his secular, but not less dissonant. Dissonance in the religious music is harsher and less voluptuous than in the madrigals and, because of the greater number of voices and the lower tessitura […] the result was a more complex harmonic structure. Stravinsky is therefore philologically justified in adding so many seconds and sevenths, accented or suspended, even though no examples can be found of so many together in Gesualdo’s music.

Les italiques, que j’ai ajoutés à ce texte, indiquent la nature du problème auquel Stravinsky a été confronté : sa recomposition est-elle concordante avec ce que Gesualdo faisait (corpus réel, défini en extension), avec ce qu’il aurait pu faire (corpus virtuel, définissable en intension sur la base de propriétés stylistiques) ? La main de Stravinsky est-elle au contraire perceptible et discordante ? Ce sont les questions qu’affronte toute personne, compositeur ou musicologue, qui s’attelle à ce type de travail.

Est-il besoin de le rappeler, aucune restauration du contenu immatériel n’est exclusive d’une autre. Lors d’une école thématique du CNRS consacrée à la restitution des polyphonies lacunaires (Centre d’études supérieures de la Renaissance, Tours, 22-26 octobre 2012), une équipe de musicologues s’est attelée à la complétion des Sacrae cantiones en se tenant exclusivement aux règles harmoniques et contrapuntiques utilisées par Gesualdo, ainsi qu’aux règles de prosodie de Zarlino25Busnel M., « Not a good start, Igor! », in Carlo Gesualdo, Sacrae cantiones, La Main harmonique, dir. Frédéric Bétous, Ligia, 2015.. Les motets ainsi complétés ont fait l’objet d’un enregistrement discographique, et leur publication, au moyen de la couleur, permet au lecteur de comprendre au premier coup d’œil quels procédés ont été utilisés pour la reconstitution des parties manquantes (fig. 6).

Compositeurs et musicologues ont, pour ce type de travail, des approches différentes. Tendre au plus près, de façon asymptotique, du style d’un compositeur donné constitue pour un musicologue un défi, voire un test de savoir et de savoir-faire, exaltant en soi. Un compositeur, bien souvent, n’y voit qu’un travail de simple copie, indigne du statut de création proprement dite. Lorsqu’il fut sollicité pour travailler sur les esquisses de La Dixième Symphonie de Schubert, découverte en 1978 par Ernst Hilmar, Luciano Berio accepta cette tâche tout en précisant ses conditions :

Je n’ai jamais été attiré par ces opérations de bureaucratie philologique qui conduisent parfois un musicologue imprudent à se prendre pour Schubert (si ce n’est pour Beethoven) et à « compléter la Symphonie comme Schubert l’aurait fait lui-même ». Curieuse forme de mimétisme, semblable à ces anciennes restaurations de peinture, parfois responsables de dommages irréparables, comme en témoignent par exemple les fresques de Raphaël à la Farnesina de Rome. Tout en travaillant sur les esquisses de Schubert, je me suis proposé d’appliquer les critères modernes de restauration qui s’efforcent de « rallumer » les couleurs d’époque sans pour autant cacher les atteintes du temps et les vides inévitables dont souffre l’œuvre, comme c’est le cas de Giotto à Assise 26Berio L., « Rendering, note de l’auteur », Centro studi Luciano Berio, 1990, www.lucianoberio.org/rendering-note-de-lauteur?550766303=1..

Contrairement à la précédente reconstruction de La Dixième Symphonie réalisée par Brian Newbould (1983), axée sur la recherche de concordance, Berio opta pour une discordance avérée entre les parties de Schubert, où il se limita à une orchestration d’époque, et un « tissu connectif » qu’il composa ex novo pour relier les fragments les uns aux autres, dans un style très nettement démarqué de celui de Schubert. Il en résulte une œuvre propre de Berio, Rendering (1989), dans laquelle les esquisses de Schubert sont intégrées, et dont la reconstruction pourrait être apparentée à la technique japonaise du kintsugi 27Un art qui consiste à réparer les fêlures d’objets cassés ou abîmés avec de l’or, afin de les sublimer..

Une question épineuse : quel final pour Turandot ?

L’opéra reconstruit le plus souvent représenté sur scène est aujourd’hui Turandot, laissé inachevé à la mort de Puccini (1924). Le musicien avait eu le temps de composer l’acte III jusqu’à la scène de la mort de Liù, mais n’avait pas pu achever, en raison de la maladie qui allait l’emporter, les dernières scènes, le duo entre le prince inconnu et Turandot, la scène du baiser et le dégel de la princesse, la découverte du nom du prince inconnu et enfin l’acclamation finale. De ces scènes, il laissa plusieurs feuilles d’esquisses et quelques descriptions données à ses proches28Fraccaroli A., La Vita di Giacomo Puccini, Milano, Ricordi, 1925, p. 212-213 : « Le duo final du dernier acte, la seule chose qu’il retouchait encore dans les derniers vers, existe : seule l’instrumentation du morceau manque, mais le tracé est esquissé, les thèmes sont indiqués. Dès le 31 mai 1924, il écrit : « Vous savez que la musique existe, pas encore écrite, mais le motif est celui que vous connaissez.” » (traduction de l’édictrice et de l’auteur).. Enfin, le chef d’orchestre Arturo Toscanini avait pu entendre le compositeur jouer la scène finale au piano. Son témoignage fut crucial dans les décisions qui allaient être prises pour la complétion de l’opéra.

Il est connu que, lors de la première posthume de Turandot (Scala de Milan, 25 avril 1926), Toscanini posa la baguette sur son pupitre après la mort de Liù, se tourna vers le public et annonça que l’opéra du maître s’achevait à cet instant, avant de quitter la fosse d’orchestre. Il est moins connu que Toscanini ne faisait en réalité que respecter la volonté de Puccini, qui avait ainsi prédit — ou prescrit ? — la création de sa dernière œuvre 29Ibid., 212 : « Les paroles de tristesse prononcées par le maestro presque à la veille de l’opération qui ne devait pas le sauver : « L’opéra sera joué de façon incomplète, et alors quelqu’un sortira sous les feux de la rampe et dira au public : “À ce stade, le Maestro est mort !” » doivent être considérées comme un accès de mélancolie, comme un scrupule de son esprit insatisfait. » (traduction de l’édictrice et de l’auteur).. Dans ce geste, on observe la position extrême de la poétique de l’authenticité : nul, autre que le compositeur, ne peut ajouter ne serait-ce qu’une note à une partition incomplète30 Je présente ici la notion de poétique de l’authenticité comme un cas particulier de la question, plus générique, de l’éthique de l’authenticité. Voir Trilling L., Sincerity and Authenticity, Cambridge (Massachusetts) : Harvard University Press, 1972 ; Taylor C., The Ethics of Authenticity, Cambridge (Massachusetts) : Harvard University Press, 1991, et plus récemment, Lipovetsky G., Le Sacre de l’authenticité, Paris : Gallimard, 2021.. Le faire, ce serait oser se substituer à lui. La reconstruction est dès lors impossible. Telle fut également la position de la veuve d’Alban Berg à l’égard de Lulu, laissé également inachevé à la mort du musicien (1935). Ce ne fut qu’à la mort d’Helene Berg (1976) que l’éditeur, Universal Edition, put confier l’opéra au compositeur Friedrich Cerha en vue de son achèvement 31 Brauner C. S., « Reconstructions », in The Oxford Handbook of Opera, Greenwald H. (dir.), Oxford : Oxford University Press, 2014, p. 989-1011 : 994. Plusieurs informations que je donne ici au sujet de Turandot sont redevables à ce chapitre de Charles S. Brauner, que je remercie en outre pour les informations qu’il a bien voulu partager avec moi en correspondance privée..

De nombreuses considérations s’opposent, de façon diamétrale, à cette rigoureuse application de la poétique d’authenticité qui s’apparente à une sacralisation absolue de l’œuvre, même inachevée : la curiosité du public, l’économie du spectacle vivant, le défi de savoir-faire à relever pour d’autres musiciens. Toutes ces raisons sont légitimes. Il n’échappera à personne que la raison profonde qui permet de lever tous les interdits et verrous reste qu’aucune tentative de reconstruction, contrairement aux œuvres matérielles, ne menace l’intégrité de l’œuvre à reconstruire : il n’est interdit à personne de représenter aujourd’hui les versions inachevées de Turandot et Lulu, comme ce fut le cas respectivement à Milan en 1926 et Zurich en 1937, quand d’autres théâtres peuvent produire concomitamment des versions reconstruites.

Dès avril 1925, un peu plus de quatre mois après la mort de Puccini, l’éditeur Ricordi avait confié au compositeur Franco Alfano la charge d’achever Turandot sur la base des feuillets d’esquisses. Difficiles à déchiffrer, les trente-six pages d’esquisses avaient été transcrites au propre par Guido Zuccoli 32Zuccoli était le collaborateur de Ricordi chargé de préparer la réduction pour piano et chant.. Elles consistaient en deux ébauches continues et en plusieurs esquisses fragmentaires 33Pour la distinction entre ébauches continues (continuity drafts) et esquisses (sketches), voir Ashbrook W., Powers H., Puccini’s Turandot. The End of the Great Tradition, Princeton : Princeton University Press, 1991, p. 132.. Pour une raison étrange, non élucidée de nos jours, Alfano n’avait pas pour autant eu accès à la partition d’orchestre de Puccini, qu’il ne put consulter que trois semaines avant de rendre son travail, soit beaucoup trop tard pour pouvoir harmoniser son orchestration avec celle de Puccini. Alfano orchestra les deux ébauches continues « Principessa di morte! » et « Mio fiore mattutino », mais laissa de côté un certain nombre des esquisses fragmentaires, les considérant peut-être comme autant d’idées non définitives, au stade germinal, dont on ne pouvait guère être certain que Puccini les aurait finalement utilisées 34Maehder J., « Studi sul carattere di frammento della Turandot di Puccini », Quaderni pucciniani, 2 (1985), p. 79-163.. Entre et au-delà des deux ébauches continues, Alfano ajouta des mesures de composition de son propre chef, guidé par le seul livret.

Toscanini désapprouva cette liberté qu’Alfano avait prise et le résultat trop éloigné des esquisses de Puccini 35Girardi M., Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un musicista italiano, Venise : Marsilio, 1995, p. 437.. La première version du final (« Alfano I ») ne fut pas acceptée par le chef d’orchestre qui contraignit le compositeur à en retrancher la partie personnelle, sans référence directe aux esquisses de Puccini. C’est donc ce qui s’apparentait à du « faux Puccini » que Toscanini rejeta. À contrecœur, comme on peut le comprendre, Alfano coupa cent neuf mesures et intégra d’autres esquisses dans sa seconde version (« Alfano II »). Si jamais Alfano avait caressé un moment le rêve de fusionner sa création à celle de Puccini en une sorte de chimère idéale, ce rêve se heurtait à la réalité imposée par Toscanini. Le final Alfano II fut créé par Toscanini dès le soir de la deuxième représentation et c’est cette version Turandot qui est encore couramment utilisée de nos jours 36Ibid., p. 476.. De la création posthume de l’œuvre jusqu’au contrôle du travail d’Alfano, Toscanini joua en définitive le rôle de gardien du temple, guidé par le principe de poétique d’authenticité. Le final Alfano I fut donné pour la première fois à Londres en 1982, en concert, et, ne serait-ce que par curiosité, il connaît de nos jours un regain de faveur 37Ibid., p. 476. Il en existe un enregistrement discographique : Final scenes, Josephine Barstow (soprano), Scottish Opera orchestra, dir. John Mauceri, Decca, 1990..

L’histoire ne s’arrête pas là. Pour beaucoup, ni Alfano I ni Alfano II n’offrent des solutions entièrement satisfaisantes. Il existe toujours, dans ce domaine, la tentation du « peut mieux faire ». Deux problèmes concrets subsistent :

1. Dans les esquisses de Puccini figure, à la page 17 recto, la mention « poi Tristano » 38Celli T., « Gli abbozzi di Turandot », Quaderni pucciniani, 2 (1985), p. 43-65 : 57-58.. Énigmatique, elle a fait couler beaucoup d’encre. Toujours est-il qu’Alfano ne s’en est pas servi. Serait-il passé à côté d’une clef pour la complétion ? Comment comprendre cette indication, et comment s’en servir ?

2. Aussi bien dans Alfano I que dans Alfano II, le final choral s’achève sur la reprise triomphale du « Vincerò » de l’aria de Calaf « Nessun dorma ». Or, les indications de Puccini sont contradictoires. En 1922, il disait vouloir une « jubilation, gloire solaire », mais en 1924, il indiquait plutôt l’idée, très straussienne, d’une transfiguration par l’amour — pour laquelle « Vincerò » ne semble pas approprié39Lettre de Puccini à Giuseppe Adami du 9 juillet 1922 : « Vorrei che Turandot sciogliesse il suo ghiaccio nel corso del duetto e cioè desidero dell’intimità amorosa avanti di trovarsi coram populo — e a due congiunti in amorosa posa e con tenero passo incamminarsi verso il trono del padre fra la folla stupita e gridare amore. Essa dice: non so il nome e lui: amore ha vinto… e finire in estasi, in tripudio, in gloria solare […] Tutto un blocco il duetto con il finale, e più rapido » (italique ajouté) ; lettre du 16 novembre 1924 : « Deve essere un gran duetto. I due esseri quasi fuori del mondo entrano fra gli umani per l’amore e questo amore alla fine deve invadere tutti sulla scena in una perorazione orchestrale » (italique ajouté). Lettres publiées dans Giacomo Puccini, Epistolario, Adami G. (ed.), Milan : Mondadori, 1928, nn. 203 (278-279) et 238 (301)..

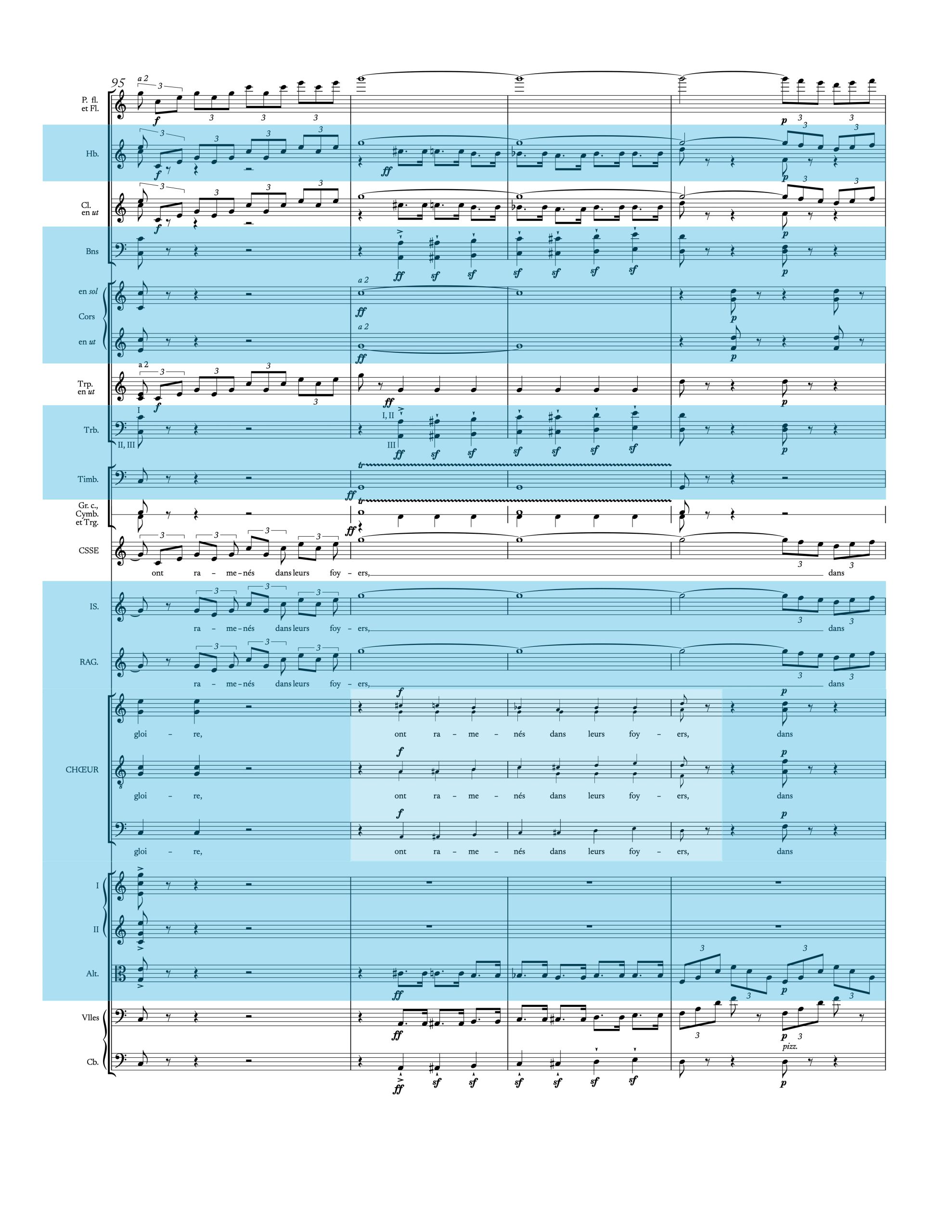

Ces deux problèmes sont à la base des tentatives faites, au cours des dernières décennies, d’écrire une nouvelle complétion de Turandot. Dans les années 1970-1980, la compositrice américaine Janet Maguire fit le pari qu’on pouvait reconstituer l’intégralité du final à partir des seules esquisses de Puccini, et en les utilisant toutes40Sa version ne semble pas avoir été publiée encore, mais la démarche est décrite en détail dans Maguire J., « Puccini’s Version of the Duet and Final Scene of Turandot », The Musical Quarterly, 74/3 (1990), p. 319-359.. Pour Tristan, elle considère, suivant l’hypothèse de Celli, qu’il s’agit d’une référence au thème du marin à la fin de l’acte I de l’opéra de Wagner (fig. 7)41Ibid., 337-338.. Son approche consisterait en une attitude de retrait maximal du restaurateur (elle) vis-à-vis du créateur (Puccini), précisément ce que Toscanini attendait d’Alfano.

Berio, à l’occasion d’une commande de Las Palmas, s’attela à une complétion selon la même éthique de démarcation que celle évoquée précédemment à propos de Schubert. Comme Alfano et Maguire, il prit comme point de départ les ébauches continues et les esquisses fragmentaires de Puccini, mais il les relia entre elles par l’ajout de parties manquantes, dont il fit sciemment ressortir, par l’harmonie et l’orchestration, la différence avec le monde de Puccini. Ainsi pensée, sa complétion, à nouveau de type kintsugi, ne peut en aucun cas passer pour du « faux Puccini » 42Brauner C. S., « Reconstructions », art. cit., 1002 ; Uvietta M., « È l’ora della prova. Berio’s finale for Turandot », Cambridge Opera Journal, 16 : 2 (2004), 187-238.. Berio s’est en outre appuyé sur un témoignage de seconde main qu’il recueillit du critique musical Leonardo Pinzauti en décembre 2001. Selon ce dernier, un jeune musicien du nom de Salvatore Orlando aurait entendu Puccini jouer le final de Turandot au piano en 1923, et aurait observé que les dernières mesures étaient jouées pianissimo43Ibid., 195, 18 n.. Dans la mesure où ce témoignage conforte les déclarations de 1924 et résout le problème d’incohérence 1922/1924 évoqué précédemment, Berio décida d’adopter l’idée du final intimiste, plus proche de l’univers de Tristan, eten tout cas opposée au final triomphal d’Alfano. Ce choix affectait en outre la dramaturgie de l’œuvre, en interrogeant la responsabilité morale de Turandot dans la mort de Liù et en rappelant le souvenir de celle-ci, plutôt que l’attitude victorieuse de Calaf.

Pour ce qui est de la référence énigmatique à Tristan, Berio introduisit, dans les passages de sa composition, des citations et du leitmotiv du désir et de l’accord de Tristan, ce qui se comprend dans une perspective de mise en musique du thème de la transfiguration par l’amour (fig. 7).

La stratégie de Berio va au-delà de celle d’Alfano I, dans la mesure où la différence entre les fragments de Puccini et les développements libres ajoutés est exaltée, au lieu d’être dissimulée (Alfano), tandis que celle de Maguire s’inscrit, de façon radicale, dans la perspective d’Alfano II voulue par Toscanini.

Il n’est nullement exclu que d’autres complétions de Turandot voient le jour dans les années à venir, ni même que la version Alfano II finisse par être délaissée en faveur d’une autre44Brauner mentionne celle du compositeur chinois Hao Weiya (« Reconstructions », art. cit., 999).. Les marges de manœuvre des futurs reconstructeurs resteront inscrites dans les limites décrites ici, et les différentes stratégies seront toujours confrontées, à la base de leur travail, aux mêmes choix entre une « continuité auditive » entre le matériau de Puccini originel et la complémentation, quand bien même cette continuité pourrait être ressentie comme malhonnête, et au contraire une éthique d’authenticité stricte, imposant soit de ne pas déborder des esquisses et autres témoignages de Puccini, soit au contraire de faire ressortir les frontières entre matériau originel et matériau ajouté.

Restitution

La reconstruction de l’œuvre musicale serait vaine si le texte reconstruit et complété, au moyen des protocoles et des critères les plus exigeants, n’apparaissait pas en dernière instance sur le pupitre des musiciens. C’est là l’une des deux finalités du travail de restauration, l’autre étant la transmission d’un état du texte le meilleur possible aux générations futures. Tant que l’œuvre n’est pas jouée, le cadavre n’a fait que changer de cercueil, comme l’observait avec une pointe d’humour le musicologue espagnol Higinio Anglès45Je remercie Manuel Carlos de Brito de m’avoir fait part de cette expression (cambiar al muerto de cajón), qu’il tenait de son professeur Santiago Kastner, lui-même élève de Mgr Anglès dans les années 1930.. À la chaîne des professions impliquées dans la restauration — les archivistes, conservateurs de bibliothèque et musicologues — se relie celle de la restitution, qui incombe aux musiciens.

Les débats relatifs à la restitution du patrimoine musical sont traversés de problématiques spécifiques, parfois sans rapport avec celles de la restauration/reconstruction. Je me limiterai ici à n’en mentionner qu’une, commune aux deux domaines contigus, à savoir la détérioration dans le temps. L’exécution et l’interprétation musicales sont sujettes à des modes et portent de ce fait la marque d’une temporalité donnée. Fabrizio Della Seta, dans le domaine de l’opéra italien, a attiré l’attention sur un témoignage du chef d’orchestre Alberto Mazzucato (1846) à propos de l’exécution des opéras de Bellini. Le compositeur avait coutume de surveiller de près les répétitions et de régler avec précision les effets d’orchestre, notamment l’équilibre des dynamiques entre les contrebasses et le reste de l’orchestre. À sa mort, ce contrôle minutieux disparut, laissant toute latitude à de possibles distorsions du texte 46Mazzucato A., « A proposito di Roberto il Diavolo », Gazzetta musicale di Milano, 20 mai-5 juillet 1846.. On peut comprendre que les chanteurs, la bride sur le cou, aient déformé l’agencement agogique des pièces, chacun ayant le dessein d’attirer l’attention sur lui-même au détriment de l’ensemble. Mais c’est le paradoxe relevé par Mazzucato qu’il importe de prendre en considération : si les licences d’exécution trouvaient leur origine dans le texte même de Bellini, c’est que celui-ci pouvait se prêter à une lecture non conforme à ce que le compositeur exigeait, lorsqu’il était en mesure de contrôler les répétitions. Dès lors, quels critères retenir pour une « correcte » compréhension du texte musical ?

La « tradition » et la « version de référence » en question

La question des abus des interprètes vaniteux, qui fit couler beaucoup d’encre aux xviiie et xixe siècles, est aujourd’hui supplantée par celle, autrement plus épineuse, de l’imitation. De nombreux musiciens apprennent par imitation de leurs enseignants, ou de modèles qu’ils se sont choisis. Inévitable dans la transmission des cultures orales, l’imitation fait en réalité partie de la formation de tout musicien, de culture orale ou écrite. Il serait déraisonnable de le nier. Mais elle doit tôt ou tard céder le pas à une autonomie interprétative, sans quoi ce sont les défauts qui sont immanquablement transmis, et non la singularité géniale de tel ou tel modèle. Le risque est d’autant plus grand que l’enregistrement discographique a favorisé l’émergence de prétendues « versions de référence ». Pour beaucoup d’entre nous, au titre des Variations Goldberg de Bach, nous associons spontanément le nom de Glenn Gould (1955) ; aux Kindertotenlieder de Mahler, ceux de Kathleen Ferrier et de Bruno Walter (1949). Que signifie cette catégorie de « version de référence » ? L’expression d’un consensus critique, auprès d’un public donné, dans un lieu et un temps déterminés ? L’avis d’un journaliste ? Le bien-fondé d’une telle appellation peut et doit être remis en question, comme tout ce qui touche à la question, complexe entre toutes, de la légitimité des jugements de valeur. Le plus problématique, dans l’expression de « version de référence », c’est qu’elle se présente aux musiciens, par ses propres termes, comme une invitation implicite au mimétisme. Il n’y a en fin de compte rien de plus stérile et paralysant, pour les jeunes musiciens, que l’encombrante présence de versions de référence, au demeurant discutables, ni de frein plus efficace à leur créativité et à leur liberté interprétative. Il serait plus sage de parler de « versions d’excellence » ou encore de « versions remarquables » pour souligner un consensus autour d’enregistrements qui sortent du lot ou qui marquent fortement leur époque. Parmi celles-ci pourrait-on alors ajouter l’interprétation des Variations Goldberg par András Schiff (1988) ou celle des Kindertotenlieder par Jessye Norman et Seiji Ozawa (1991). Ce n’est déjà pas si mal, et l’on éviterait ainsi la confusion, trop fréquente, qui consiste à prendre comme référence un événement donné, dans l’univers des possibles de l’interprétation d’une même œuvre, alors que la seule référence ne peut être que le texte.

Avec sa phrase bien connue, « Die Tradition ist Schlamperei » (« la tradition est négligence »), Mahler s’en prenait à la routine qui détériorait toujours davantage l’œuvre musicale 47Cette phrase souvent reprise est une déformation. Les propos exacts auraient été : « Was Ihr Theaterleute Eure Tradition nennt, das ist Eure Bequemlichkeit und Schlamperei » (« Ce que vous autres, gens de théâtre, appelez tradition, c’est votre confort et votre négligence »). Malte Fischer J., « Mahler. Leben und Welt », Mahler Handbuch, Bernd Sponheuer B. et Steinbeck W. (dir.), Cassel : Bärenreiter, 2010, p.14-59 : 24.. De nombreux autres musiciens se sont également élevés contre la plaie que représentent les « traditions », lesquelles procèdent d’une chaîne ininterrompue d’imitations, de modèle à épigone. Ces traditions sont à l’interprétation ce que sont les dégradations examinées ci-dessus à la transmission du texte musical. Et la restitution, tout comme la restauration, consiste en la désincrustation des écarts d’interprétation qui se sont accumulés et cristallisés au fil du temps, de la création de l’œuvre à nos jours. Seul le retour au texte, reconstruit de façon critique, permet en définitive de se libérer des incrustations tardives qui se sont accumulées sur une œuvre en matière d’interprétation.

Liberté et créativité par le retour aux sources

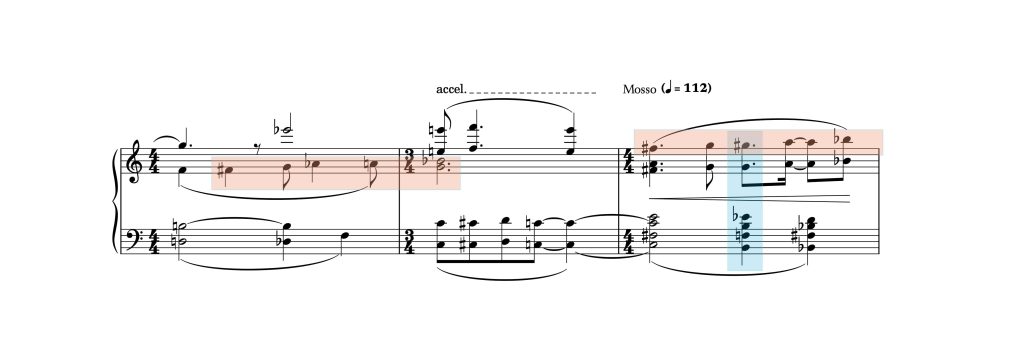

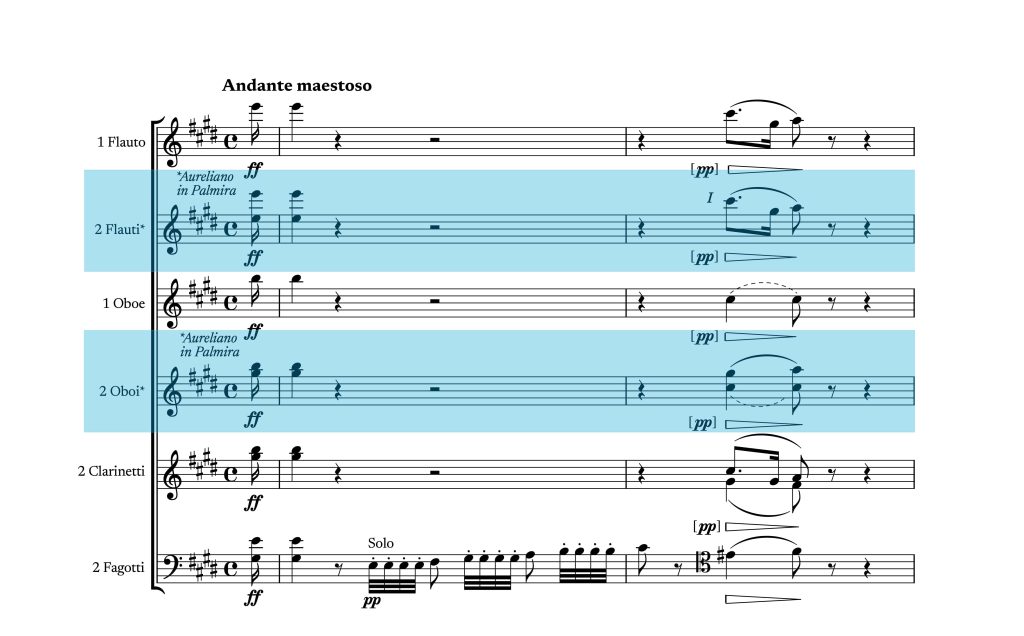

On pourrait objecter que l’interprète est cocréateur de l’œuvre, toujours en raison de la dualité texte/exécution, et que la tradition exécutive importe autant que de la tradition textuelle. C’est exact, encore faut-il s’entendre sur la façon dont cette tradition exécutive doit être prise en compte. S’il faut la connaître, ce n’est pas pour en suivre les derniers développements, mais pour pouvoir identifier et dater avec précision, tout comme dans la tradition textuelle, l’origine des écarts par rapport à l’état originel de l’œuvre. Si les interprètes ont en revanche peur de voir leur liberté brimée par le recours à une édition critique, cette crainte nécessite d’être dissipée. Les musicologues ont pour préoccupation qu’il ne se crée pas une « référence », textuelle ou interprétative, divergeant de l’état originel de l’œuvre et se substituant à lui. Ils n’ont, du moins en principe, pas de compétence particulière pour imposer ou interdire quoi que ce soit chez un interprète, à partir du moment où l’initiative reste personnelle et n’est pas destinée à se cristalliser en tradition. Il est vrai que cette limite a pu être franchie pendant les dernières décennies du xxe siècle et qu’une musicologie abusive, accompagnant le mouvement de musique ancienne à cette époque, a pu voir le jour. Taruskin s’est exprimé à plusieurs reprises contre ces excès et contre la quête de ce qu’il a appelé une « fausse authenticité » dans les articles réunis dans le recueil Text and Act (1995) 48Taruskin R., Text and Act. Essays on Music and Performance, Oxford : Oxford University Press, 1995. En particulier (p. 13) : « A movement that might, in the name of History, have shown the way back to a truly creative performance practice has only furthered the stifling of creativity in the name of normative controls. » Et plus loin (p. 19) : « Where performance-practice research is descriptive, the performance-practice movement is aggressively prescriptive and territorial, dispensing or conferring the status of authenticity as oxymorical reward for conformity, claiming a specious moral authority, and laying guilt trips on those who fail to endorse its goals. ». Il n’est pas question de contraindre les musiciens d’aujourd’hui à exécuter les œuvres religieuses de Bach avec un effectif aussi misérable que celui avec lequel il dut travailler49Ibid., 4, porte sur une discussion du « B minor madrigal » de J. S. Bach, c’est-à-dire la Messe en si mineur exécutée à une voix par partie, sans chœur, sous la direction de Joshua Rifkin à Boston, en 1981, et présentée comme la « première exécution de la version originale ».. Il n’est pas question non plus de vouloir reproduire à tout prix l’orchestre et le chœur du minuscule Teatro Argentina de Rome, où fut créé le Barbiere di Siviglia en 1816, lorsque l’on reprend cette œuvre très populaire dans des salles très grandes, comme le Metropolitan Opera de New York ou les arènes de Vérone, qui nécessitent un orchestre opulent. Un même instrumentiste jouait à Rome la flûte et le hautbois, par manque de musiciens. Rossini avait donc été obligé d’alléger l’orchestration de son ouverture, prévue à l’origine pour Aureliano in Palmira à la Scala de Milan (1814), théâtre qui comptait sur l’un des orchestres les plus importants de la péninsule 50Brauner P., « Preface », in Gioachino Rossini, Il Barbiere di Siviglia, Cassel : Bärenreiter, 2008, p. xix-xxi.. C’est pourquoi, dans son édition critique, Patricia Brauner a présenté simultanément les deux orchestrations (fig. 8), de façon à être aussi rigoureux sur le plan de la philologie que sur le plan pratique, mais toujours historiquement fondé, pour les exécutions modernes.

Quel orchestre, dès lors, adopter pour L’Incoronazione di Poppea (1642) ? Cette question est emblématique des problématiques que posent l’approche historiquement informée contemporaine. Nous savons depuis les années 1960, grâce à Robert Weaver, que les orchestres d’opéra du Nord de l’Italie étaient constitués de phalanges d’instruments et monochromatiques de dimensions modestes, constituées de consorts de cordes et d’instruments de fondamento, selon la terminologie d’Agazzari, comme les clavecins, théorbes et luths. John Eliot Gardiner a dirigé et enregistré l’opéra de Monteverdi en donnant à ses English Baroque soloists une telle configuration pour l’occasion (1996) 51Agazzari A., Del sonare sopra’l basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel conserto, Siena, Domenico Falcini, 1607.. Pour autant, on continue à entendre le plus souvent l’opéra avec un orchestre beaucoup plus opulent, comptant cornets, saqueboutes et instruments à anches. Ces derniers instruments étaient typiques des orchestres des intermèdes de la Renaissance, mais avaient disparu de l’orchestre de l’opéra au moment où celui-ci s’installa dans les théâtres publics. Il s’agit donc, en toute rigueur, d’un anachronisme. Mais, encore une fois, à une musicologie rigoriste et prescriptive, qui ne tolérerait qu’un orchestre philologiquement correct, on peut préférer une musicologie ouverte et favorisant la créativité, où des interprétations de Poppea sur une reconstitution d’un orchestre italien du xviie siècle (Gardiner, 1996) côtoient celles, anachroniques, sur orchestre de la Renaissance (Harnoncourt, 1979), orchestre moderne (Leppard, 1984) et même, pourquoi pas, des adaptations avec batterie et instruments amplifiés, comme l’arrangement vidéo-pop de Michael Torke présenté au Châtelet en 2012… à condition qu’aucune de ces lectures ne s’érige à un moment donné en une tradition unique et immuable.

Les études de performance practice ont pour objectif de rendre aux musiciens une liberté d’agir qu’ils perdent immanquablement quand ils se soumettent aveuglément aux traditions qui les environnent, du conservatoire à la salle de concert et à la maison de disques52L’étude de la pratique d’exécution (performance practice) constitue un champ entier de la musicologie. Elle se consacre à l’activité de l’interprète, plus qu’au texte du compositeur, de même que les études d’arts de la scène envisagent le texte théâtral dans une perspective du métier de l’acteur, et non de la critique littéraire.. L’examen minutieux de la tradition exécutive est un préalable indispensable sans lequel il n’est pas possible de prendre conscience des écarts qui s’opèrent avec le temps53Taruskin R., Text and Act, op. cit., p. 19 : « What I am after, in a word, is liberation: only when we know something about the sources of our contemporary practices and beliefs, when we know something about the reasons why we do as we do and think as we think, and when we are aware of alternatives, can we in any sense claim to be free in our choice of action and creed, and responsible for it. ». Seulement, une fois ce travail de déconstruction achevé, un deuxième travail, constructif cette fois, peut commencer. Il s’agit de se familiariser avec un langage musical donné, de façon à pouvoir inscrire le texte à exécuter dans un contexte beaucoup plus large, qui permet à l’interprète de s’approprier l’œuvre et de s’exprimer librement, dans le respect des règles grammaticales. Je poursuivrai la métaphore linguistique en ajoutant que seuls cette prise de conscience et cet apprentissage offrent à l’interprète la capacité, d’une part, de ne pas s’exprimer avec accent — en chantant Rossini comme Verdi et Verdi comme Puccini, en jouant Beethoven comme Wagner et Wagner comme Mahler — et, d’autre part, de gagner une liberté de varier, improviser, orner qui a longtemps été pratiquée, même au sein de la musique classique occidentale, avant de s’éteindre peu à peu. Apprendre une langue, la maîtriser sans accent, en devenir un talentueux orateur, c’est tout le défi de la restitution, autrement plus stimulant que le simple prolongement d’une tradition, par répétition et paresse.

- 1Par pratiques anciennes, j’entends tout l’inverse des éléments cités : orchestres non stables, absence de chef professionnel, traditions européennes différentes et consommation immédiate de l’œuvre musicale ; l’élévation au rang d’œuvre de répertoire restant un phénomène exceptionnel, réservé aux œuvres les plus populaires. La non-standardisation des pratiques européennes dans les premières décennies du xixe siècle et la permanence de traditions très différentes d’un pays à l’autre restent à mes yeux les caractéristiques les plus déroutantes, pour l’auditeur contemporain, du premier xixe siècle. Leur prise en compte, dans l’industrie contemporaine de production de musique classique (concerts, radio, opéra), se heurte à de vigoureuses résistances, voire à une ignorance délibérée. Voir Jensen N. M., Piperno F., The Opera Orchestra in 18th– and 19th-century Europe, Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2007 (2 vol.).

- 2Cette production fut suivie d’un enregistrement, encore commercialisé de nos jours : Gioachino Rossini, L’Assedio di Corinto, Beverly Sills, Shirley Verrett, Justino Diaz, Harry Theyard, Gwynne Howell, The Ambrosian Opera Chorus, London Symphony Orchestra, dir. Thomas Schippers, EMI-Electrola 1 C 195-02 571/73, 1975.

- 3Johnson J., The Théâtre-Italien and Opéra and Theatrical Life in Restoration Paris (1818-1827), thèse de doctorat, The University of Chicago, 1988, p. 552-553

- 4C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Stendhal. Voir Johnson J., The Théâtre-Italien, op. cit., p. 183-185.

- 5Bartlet M. E. C., « Prefazione », in Gioachino Rossini, Guillaume Tell, Pesaro, Fondazione Rossini, 1992, p. xxxviii-xl, xliii-xlvi. La direction de Dr Véron (1831-1835), souvent donnée en exemple en raison de l’émergence de la figure de Meyerbeer, fut en réalité moins innovante que celle de son prédécesseur Lubbert, moins connu. Pour ce qui est du respect du patrimoine, elle fut catastrophique.

- 6Camille Saint-Saëns, « Rossini », L’Écho de Paris, 19 mars 1911 (republié dans Beffa K., Saint-Saëns au fil de la plume, Paris, Premières loges, 2021, p. 57-65 : 65).Pour le « nouveau final », voir Bartlet M. E. C., « Prefazione », art. cit., p. xxxix.

- 7Expression de Léon Escudier, dans sa lettre à Verdi du 2 mai 1864, le jour même de la mort de Meyerbeer. Meyerbeer étant aujourd’hui moins connu que Verdi, on peut avoir du mal à prendre conscience du poids de ce « système Meyerbeer » ayant cours à Paris, au sein duquel Verdi voulait pouvoir trouver sa place.

- 8Le soir de la première, il était même prévu que Hérold dirigerait les solistes et les chœurs, à partir de la coulisse, tandis que Habeneck dirigerait l’orchestre de la fosse. Cette expérimentation de double direction ne dura pas. Du moins pour cette époque, car il est amusant d’observer que, de nos jours, la direction des chœurs ou de la fanfare en coulisse est confiée à un chef assistant, qui suit les indications du chef principal grâce à un écran vidéo.

- 9À l’exception de la figure 6, tous les exemples musicaux ont été gravés par Marco Gurrieri (Institut de recherche en Musicologie — CNRS — Sorbonne université).

- 10Sosthène Ier de La Rochefoucauld, lettre à Charles X du 17 juin 1825, republiée dans les Mémoires, Paris, Lévy, 1863, vol. ix, p. 105 : « J’ai su le prendre par les procédés, et j’en fais ce que je veux dans l’intérêt du roi, comme de tous les artistes, gens assez difficiles. » (italique ajouté). On doit malgré tout à La Rochefoucauld d’avoir fait s’installer Rossini durablement à Paris, quand toutes les capitales d’Europe l’auraient accueilli. Ce n’est pas rien.

- 11Lettre de Verdi à Piroli du 3 décembre 1882 : « Le opere troppo lunghe si amputano ferocemente […]. Dal momento che mi si dovevano tagliar le gambe, ho preferito affilare ed adoperare io stesso il coltello. »

- 12Dahlhaus C., « Die Musik des 19. Jahrhunderts », Gesammelte Schriften in 10 Bänden, Danuser H. (ed.), Laaber, Laaber-Verlag, 2003, vol. v, p. 20. Pour une réflexion sur cette opposition, voir Hepokoski J., « Dahlhaus’s Beethoven-Rossini Stildualismus: lingering legacies of the text-event dichotomy », The Invention of Beethoven and Rossini. Historiography, Analysis, Criticism, Mathew N. et Walton B. (dir.), Cambridge : Cambridge University Press, 2013, p. 15-48.

- 13Sur le double statut de l’œuvre, à la fois texte et exécution (performance), voir Della Seta F., « Some difficulties in the historiography of Italian opera », Not without Madness. Perspectives on Italian opera, Chicago : The University of Chicago Press, 2013, p. 119-130.

- 14Communication privée. Le commentaire critique de son édition (Kraus B. A., « Kritischer Bericht », in Ludwig van Beethoven, Symphonien V, München, Henle, 2020) décrit en détail la situation complexe des sources. Plusieurs témoins portant la trace de corrections autographes de Beethoven, on observe, dans un même manuscrit, une stratification de plusieurs versions. C’est le cas, notamment, de la première copie manuscrite, aujourd’hui conservée à New York, qui servit de conducteur pour Beethoven au Theater an der Wien et qui fut soigneusement retravaillée, avec des pages entières échangées, pour servir de modèle pour la gravure (Stichvorlage) pour Schott. Dans son édition de 1996 (Bärenreiter, 2019), Jonathan Del Mar propose un stemma reliant les différents témoins, et mentionnant ceux sur lesquels se trouvent les corrections autographes de Beethoven. Beate Angelika Kraus a préféré une présentation des sources par tableau chronologique.

- 15Searle A., « The first British performances or Beethoven’s ‘Choral’ symphony: The Philharmonic Society and Sir George Smart », Electronic British Library Journal, 2010, article 4, p. 1-30.

- 16Kraus B. A., « Kritischer Bericht », art. cit., p. 365-366.

- 17Ibid., p. 294.

- 18Sur cette controverse, voir « Restauro del Guercino prima e dopo, è scontro. Ficacci: “no al com’era dov’era”. Gattari: “lavoro incompleto” », Finestre sull’arte, 9 septembre 2019, consultable en ligne : https://www.finestresullarte.info/arte-e-artisti/guercino-prima-e-dopo-scontro-sul-restauro.

- 19Pretelli M., « Germania anno zero tra ricostruzione postbellica e riunificazione della Nazione », I ruderi e la guerra. Memoria, ricostruzioni, restauro, Casiello S. (dir.), Florence : Nardini, 2011, p. 11-31.

- 20J’utilise ici le terme d’entropie dans son acception la plus courante, celle de Boltzmann (1872), comme mesure de l’état de désordre d’un système. Il n’est guère surprenant que le concept d’entropie, développé en thermodynamique, ait ensuite été intégré dans les sciences connexes, l’informatique (Shannon, 1948), l’économie (Georgescu-Roegen, 1971) et même la critique d’art (Arnheim, 1971). Le second principe de la thermodynamique, qui stipule que le désordre de l’Univers ne cesse d’augmenter (1824), reste encore aujourd’hui l’une des lois de la physique les plus fascinantes et les plus philosophiques.

- 21Pendant la Révolution, on « transposa » les tableaux, en séparant la couche picturale de la toile d’origine pour la transférer sur une nouvelle toile, un procédé très risqué qui provoqua des dégâts considérables, notamment l’abrasion de larges zones de couleur.

- 22Voir Dadelsen G. von, « Die ‘Fassung letzter Hand’ in der Musik », Acta musicologica 33/1 (1961), p. 1-14. Les notions d’Urtext et de Fassung letzter Hand ne sont pas comprises par tous comme antithétiques. Je renvoie ici au blog Settling scores de James Brooks Kuykendall (settlingscores.net) : « Il convient de noter que l’Urtext et la Fassung letzter Hand — l’un ou l’autre ayant été, à différentes époques, l’idéal recherché dans les éditions critiques — sont conceptuellement opposés. Un Urtext […] recherche une version originale du texte comme définitive, avant qu’elle soit corrompue par la transmission — plutôt qu’un texte révisé de manière autoritaire par un compositeur ayant des repentirs. L’idée de reconstruire un Urtext est née lorsque les sources originales — et peut-être d’innombrables générations par la suite — sont perdues. La Fassung letzter Hand est généralement une stratégie éditoriale visant à établir des priorités parmi une pléthore de sources encore conservées. » (traduction de l’édictrice et de l’auteur).

- 23Une description complète des sources et de la méthodologie employée pour la reconstruction du final II se trouve dans le commentaire critique de l’édition : Colas D. , « N. 12 [Final II] », in Gioachino Rossini, Le Comte Ory, Critical commentary, Cassel : Bärenreiter, 2014, p. 282-291.

- 24Mon commentaire se fonde sur l’introduction de Glenn E. Watkins à son édition des motets (Hamburg : Ugrino, 1961).

- 25Busnel M., « Not a good start, Igor! », in Carlo Gesualdo, Sacrae cantiones, La Main harmonique, dir. Frédéric Bétous, Ligia, 2015.

- 26Berio L., « Rendering, note de l’auteur », Centro studi Luciano Berio, 1990, www.lucianoberio.org/rendering-note-de-lauteur?550766303=1.

- 27Un art qui consiste à réparer les fêlures d’objets cassés ou abîmés avec de l’or, afin de les sublimer.

- 28Fraccaroli A., La Vita di Giacomo Puccini, Milano, Ricordi, 1925, p. 212-213 : « Le duo final du dernier acte, la seule chose qu’il retouchait encore dans les derniers vers, existe : seule l’instrumentation du morceau manque, mais le tracé est esquissé, les thèmes sont indiqués. Dès le 31 mai 1924, il écrit : « Vous savez que la musique existe, pas encore écrite, mais le motif est celui que vous connaissez.” » (traduction de l’édictrice et de l’auteur).

- 29Ibid., 212 : « Les paroles de tristesse prononcées par le maestro presque à la veille de l’opération qui ne devait pas le sauver : « L’opéra sera joué de façon incomplète, et alors quelqu’un sortira sous les feux de la rampe et dira au public : “À ce stade, le Maestro est mort !” » doivent être considérées comme un accès de mélancolie, comme un scrupule de son esprit insatisfait. » (traduction de l’édictrice et de l’auteur).

- 30Je présente ici la notion de poétique de l’authenticité comme un cas particulier de la question, plus générique, de l’éthique de l’authenticité. Voir Trilling L., Sincerity and Authenticity, Cambridge (Massachusetts) : Harvard University Press, 1972 ; Taylor C., The Ethics of Authenticity, Cambridge (Massachusetts) : Harvard University Press, 1991, et plus récemment, Lipovetsky G., Le Sacre de l’authenticité, Paris : Gallimard, 2021.